録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-06-25 この日を編集

[陸幼日記] 六月二十五日 水曜日 晴後雨

遥拝後運動場を周りて舎に帰る、途中戦陣訓の書取を暗誦す。為に今日の試験は案外に出来たり。郊外訓練(種馬所見学)は行く事能わず、残念なりき。十五時不意に母面会に来られ印鑑を受取る。而し生徒監殿不在なる為四時の列車に間に合うべく帰られたり。

1942-06-25 この日を編集

[陸幼日記]六月二十五日 木曜日 雨

亦しとヽ雨なりき。午後は剣術・訓話なり。思うに予は小銃を授与されしより手入・うるし負けの手入等に自〔時〕間を有利に用うることあらざりき。人々が机につきて学ぶを見てうらやましく感じたる次第なり。七月に至るまで一心塵界をはなれ而して努めん。

為せば成る成さねばならぬ何事も

成らぬは人の為さねなりけり

実にも然り。精神と意気。必勝の信念然〔而〕して攻撃精神。がんばり持久力必要なり。

1943-06-25 この日を編集

[陸幼日記]六月二十五日 金 晴

機能力検査あり。運動場は東風強くして砂塵多し。 懸垂 三〇回

二千米 七分二十三秒

投擲 四十六米

二千米は近頃力なく確心〔信〕なし。而して今日は山根・高橋につきたり。之は己きつからず人に苦労させて甘いしるを吸わんとする米英根情なりと真ず。又後二百米にて高橋出て、最後に六秒の差生ず。此の時としては一時的に疲れたるかも知れざる故にして真の持久力・攻撃精神に欠くるものと思う。最後の頑張りが戦の勝敗を決するものと確心〔「心」に朱傍線〕す。体操遊戯良好なり。

2007-06-25 しおりup ほか この日を編集

[企画] 第三次OFF会

見出しは統一したほうがいいよな、と思いながらいつも適当だ。OFF会なのか探索なのか、それ以外の伺かなのかすら解らぬ。そうして内容も見出しとは乖離した話から入る。

今日は府立図書館に籠って資料ゲッツに費す。「麗しの愛宕山索道」は単なる小説で絵的な資料にはならず、当時の写真は京都電燈五十年史の一枚だけとなった。ま、愛宕山以外の資料をがつがつゲッツ(後述)したので私個人は困らない。帰りに旭屋で地形図を購入。必要なものが解っていて一発で引き出せるというのに若い2人連れが地図台占拠していつまでもだらだらやっててキレそうになる。ヴィトン風情が地形図に何の用か。地形図を写メールするな。それは犯罪だ。とここで文句を言う気弱なnagajis。わざわざ混雑する紀伊国屋を避けてこちらに来ただけに余計に腹が立ったのかも知れない。ケツの穴のちいせえ奴だな。しかしデカくっても得することなどないだろうが。

帰宅して一風呂浴びた所で寝てしまった。工事中の鉄骨建屋みたいな所で秘密裏に大根を栽培している(部屋に相当するブロックが土になっていて真横から大根を植えたり引き抜いたりしている)ヤミ屋集団に慣れない博多弁で話しかけ、横から植えてもやっぱり鉛直方向に根を伸ばす大根の律義さに感動したあげくに寛解する夢を見て。そうして起きたら24時だ。とほほ。という訳で発行は1日遅れの25日です。あっ、あれって6地区のど根性大ちゃんと今日の鉄骨なのか。いま気づいたぞ。おそるべし昼間の残滓。

当時の写真は一枚と沿線案内図で我慢してください。他は暇な時に見るための文字資料です。

なお、現時点で7/1(日)の天気は曇り。降水確率40%。ここからどう我々を翻弄してくれることか。

[雑] 府立図書館情報

最近備忘録の必要性をとみに感じるnagajisによるnagajisのための府立図書館の備忘録。

- 府立にあるTunnelingは田辺朔郎の読んだTunnelingではない。Housacの西口の絵と良きエントランスデザインについて少し触れているだけ。Practical Tunnelingのほう?

- 近代化遺産調査報告書、徳島と大阪府が新着。

- 徳島には府能隧道と旧橘の2つが載っているが、bondが「オランダ積み」になっていたりしてちょっとどうかと思う。ナキイルカさんやマフ巻さんのところのほうが詳しい。何より橘のばあちゃん出て来ないもの(笑。むしろ青石を使った石蔵(逆ハの字!)とかのほうが興味深かった。

- 大阪府はさすがに分厚い。300数十ページ。第2次調査の分まで写真つきなのが豪勢。隧道が全くない。。。(あれ、千早洞もなかった?)。もちろんメインは橋梁なのだろうけれど、寂しいぞ。蕎原は無理でも箕面の

旧標識大日嶽は入れて欲しかった。- 十三橋梁(M6)→両ナントカ橋(M20代)→十三橋長柄運河跨橋(M42)→浜中津橋(S6)。おそるべし大阪人の毛チップ裏。もといもったいない精神。

- 木津川のスキュートラスだと思っていたのは一つ隣の運河橋! スペックは全く同じ。

- 高槻に「タチソ」30本。

- 洗堰とコウ門があるんだった・・・>大阪。いつか行ってみよう。

- 今号の報告書中で触れた箕面の落合橋は当初からコンクリートアーチだった模様。表面だけ補修しているのか? 独り気にしているつるしまばしについては記述なし。戦後のものだろーか。

- 原田碧関連。

- 福岡県出身?攻玉社卒。明治20年に攻玉社の師の講義を要約した曲線解法本、明治30年に土木関係の数値便覧を編集。実用鉄筋コンクリート構法は明治44年。最後の一冊はなかなか参考になる(モニエ式とメラン式がどう違うのかとか、鉄筋の形状についてとか)。前2冊はいずれも編簒者として、鉄コ構は「技師」になっている。この頃には京都にいたらしい。

- 京都府下の高瀬川沿線には少なくとも明治44年以前に姉小路橋など数橋の鉄筋コンクリート橋が架設されている。特に姉小路橋は橋台控えまで鉄筋が続いているカンチレバー式。もう一橋は歩行者専用で、道路から階段で登って橋を渡るもの。高瀬川の水運を考慮したものだろう(当時の高瀬川は道路とほとんど同じ高さを流れていた)。ちょっと面白い形式。でも何で彼が大原・二之瀬を設計したのか?

- 今回の目玉、鉄道技術発達史。そうして自分は土木辺りから読み始める天の邪鬼。

- いわゆるポーナルガーターには作錬式、作25年式、30年式の3種類あり。初期のポーナルガーダーには橋台橋脚に接する部分に平面支承はおろか補強すらなかった。直置き・ボルト止め。フカダソフトさんが支承の部分を注意してはった意味がようやく解った。作25年式で初めて底板がつく。35年には杉氏による和設計?のPG、ここから米式に移行する。上路PGに横綾構対傾構が入るのもこの頃から。支承付近の腹板にかかる応力を均等にするため橋台(脚)端に相当する部分にもスティフナー。

- 後で第1・2鞍馬橋梁の写真を見直してみたが、橋脚端の底板もスティフナーもない。3枚の腹板から構成され中央腹板の上部に3段目の蓋板がある(というか橋端から見て2枚目3枚目しかなく1枚目がない。中央だけわずかに高い)。そもそもスティフナーはT型鋼。相当古い?作錬式??? まさかね。グラインダーテストおながいし□>叡電

- トラスについては鉄道省設計標準が他の地方鉄道でも踏襲された。PGは?

- 7月14日に書庫見学会あり。一度入ってみたいものだ。

何か一気に鉄道マニアになったような一日。鉄道の機械的な何かより黙って仕事している構造物の肩を持つ鉄道マニア。カテゴリとしてはあり得るのではないか。

- いわゆるポーナルガーターには作錬式、作25年式、30年式の3種類あり。初期のポーナルガーダーには橋台橋脚に接する部分に平面支承はおろか補強すらなかった。直置き・ボルト止め。フカダソフトさんが支承の部分を注意してはった意味がようやく解った。作25年式で初めて底板がつく。35年には杉氏による和設計?のPG、ここから米式に移行する。上路PGに横綾構対傾構が入るのもこの頃から。支承付近の腹板にかかる応力を均等にするため橋台(脚)端に相当する部分にもスティフナー。

[独言] SPAM

Subjectが″何中?″というのが来た直後に″For nadachu″。お前等人のメールで会話するな。

[懐古] 2002年6月24日

水沢峠の麓から移動。いよいよ茨川へ移る。というか移動しただけの一日。記録によればこの辺りから本格的に雨続きとなったようだ。

麓のかもしか山荘での休憩。ベンチだったかブランコだったか、そこに座ってコーヒーを飲んだ。誰もいない庭。ここに自分がいることも誰も知らない。その安堵感。

平子峠(何もないゆえ記録も記憶もない)を越えて日野町中心部。そろそろ買わなきゃと思っていた中部のツーリングマップルを買う。これが初めてのリング綴じでないTML。機動隊の基地?がある瓜生津峠を越えて八日市市。マックスバリュでしこたま買い込んで登る。確か永源寺付近は旧道を通ったな。あの寂れた商店街(今で言う感覚の商店街の2世代くらい前の商店街)はちょっと旅情を誘うものがあった。

永源寺ダムの付近はあまり覚えていない。このダムの底にも昭和の旧隧道が一つ眠っている(はず)。そうか、左岸を通ったのだったな。杠葉尾の道路脇の大きなタイヤに腰かけて休憩したのを思い出した。車線変更のために置いてあるやつだったと思う。

持参の地図では国道から茨川までの道が破線表記になっていたため「これ全線薮漕ぎやったらヤバイな」と思っていたけれど、そんなことは微塵もなく、普通に車道林道だった。ただ国道から茨川まで10.5kmもあるため人里離れた感はすさまじい。茨川に入る直前、比較的新しいコンクリートの橋が見えただけなのに、それに人けを感じてほっとしてしまうほどだった。

大きく蛇行する茨川の隈に小さな河原。そこに続く道跡。平地らしい平地はこれくらい。あとは背後の山に2、3段の家が貼りついて連なっていたらしい。今はほとんどが崩れ去って、八幡高校山岳部の登山小屋になっている元公民館くらいしか残っていない。その軒下にテントを押し込んで泊まる。

この日写真を撮ったのは昼間に落石注意の看板を撮っただけ。何しろ充電式かつ電気バカ食いなデジカメだ、今後しばらく山ごもりすることを考えると無駄な写真は撮れない。というか何で看板なんか撮ったのだろう、それこそ無駄ではないか。

2009-06-25 この日を編集

こんどは伯母峰に第四のトンネルがある夢を見たよ!

パハ

('(゙∀゜∩ 見たよ!

ヽ 〈

ヽヽ_)

でも在ることを確認したあとだったよ!

(AA略) だったよ!

[ORJ] 原稿

昨晩のうちに川上村縦貫を書き上げる。あとでずいぶん埋め合わせしないといけない。

北摂にかかってみた。が、テンションが東熊野と同じなので気分転換にならない。最初に峠の隧道のこと(と書いたところで鋭い人にはどこなのかわかってしまうのが北摂)を書き始めたのもいけなかった。むぅ。早く図書館に行って地図ゲットしなければ。

あるいは旧橋を書いてみるとか。密かに考えている例の進行などやってみようか...。あ、梅田の高架っていう手もあるなあ。

[独言] 東熊野街道ウォーク

今年は7月5日にあるそうな。申込み〆きり1日。参加してみようかな・・・他所と組み合わせて2泊3日くらいで。参加費も2100えんとお安めです(なぜか競合他社?の宣伝しているnagajis)

[独言] 伯母峰

第四の隧道ってのは隧道下にある排気ダクトのこと。坑道中央下に1.8m×1.8mの排気坑が作られているのだそうだ>新伯母峰トンネル。おそらく前後の橋の下に出ているのだろう。夢で見たのは水路隧道っぽかったけどな。

2010-06-25 この日を編集

引用符なしで「盤台責任者」と検索したら株式会社バンダイしか出て来ずがっくりした。余計な翻訳をしないでほしい>Google。しかし引用符をつけて「“盤台責任者”」にしても該当ページが存在しなかったからプラスでもマイナスでもない。

検索の仕方が変わってきているのだろうな。「盤台作業者とは何か、あるいはいつ頃使われた言葉か」、あるいは「pdfつくるだけの人が嫌になりました。旅に出たいのですが出られません」みたいな自然文で検索するのがふつうなのだろう。ユーザーが検索エンジンの癖を呵って検索文を考える時代は過去のものだということだ。

自分のことしか考えない奴は云々、と憤慨したものの、2号分のチェックを強いることになることを忘れているnagajisも人のことを言えない。

ふむ。仲しいたけ園の方も対象になるのか。

[原稿] TRDB

川端線の延長のつもりで書いてみたらさっくり終わった。今のうちに水増ししておこう。

次に何かかるかが難しいな...音水は中途半端だし、旧橋は昨日ガッツリだったから気が乗らない。いまは原稿を書くよりもちまちま図を書いていたい気もする。散歩して気を紛らすか。

[原稿] 旧橋

時間がかかるところはひとまず終わった。最後のページは構成変えたほうがいいかも知れぬ。残りは基本写真のみで。旧橋ではない(こともない)がこの機会に片付けておきたい。

森水さんからいただいた画像の中に大和索道の五條駅の絵葉書があったのを忘れていた!!! これは使わねば。

2013-06-25 この日を編集

[煉瓦] 煉瓦製造会社@日本全国諸会社役員録

拾ってみたのはいいがあまりウマくない。もう少しやり方を検討してからのほうがよさそうだ。例えば目次から煉瓦会社を拾ってリンクだけ貼るとか、通年拾って会社役員・規模の変化を見るとか。ここにあるからといって煉瓦を製造していたとも限らない。阪堺煉瓦とか泉陽煉瓦とかは工場通覧でも職工数ゼロのまま2、3年もせずして消えている@統計書。

大阪煉瓦石と津守煉瓦には直接の関係はなさげ・・・。むしろ大阪煉瓦石に伊藤定吉がいたのが発見。解散直後に高橋宇吉とともに阪堺煉瓦を設立している。

大和煉瓦は大和郡山に会社所在地があった。県の公文書でもそうだったはず。それを稲田氏が引き受けて経営を続けたのだったと思う。

明治27年

●関西煉瓦株式会社

明石郡垂水村の内山田村設立年21年1月24日

○目的 煉瓦製造及販売

○資本金 6万円

○株数 2000株

○一株 30円

社長 和田半兵衛

取締役 難波二郎三郎

同 志方勢七

監査役 金澤仁兵衛

同 永見吉明

明治28年、 明治29年、 明治30年

●堺煉瓦株式会社

堺市吾妻橋通二丁○設立年 明治26年6月

○目的 煉瓦製造販売

○資本金 10万円

社長 福本元之助

取締役 辻吉敬

同 市川六郎兵衛

監査役 岡崎栄次郎

同 正野玄三

同 青木嘉兵衛

支配人 岡村猪之吉

●旭株式会社

堺市柳之町西三丁○設立年 明治19年6月

○目的 煉瓦製造販売

○資本金 22500円

社長 喜多羅守三郎

取締役 黒田吉三郎

同 岡田源七

監査役 井筒為次郎

同 尾方善四郎

同 河盛新兵衛

●岸和田煉瓦株式会社

南郡岸和田大字岸和田並松○設立年 明治20年7月6日

○目的 煉瓦石製造並に購買及販売

○資本金 14000円

○株数 700株

○一株 20円

社長 山岡尹方

取締役 木谷七平

取締役 広海惣太郎

同 寺田甚與茂

同 金納源十郎

●大阪窯業株式会社

西成郡川南村大字湊屋○設立 明治15年1月12日

○目的 煉瓦製造販売

○資本金 40000円

○株数 2000株

○一株20円

社長 長尾藤三

取締役 山口幸七

同兼支配人 白井唯一

監査役 小田米治郎

同 山田伊兵衛

●貝塚煉瓦株式会社

南郡貝塚町大字貝塚南○設立 明治27年6月26日

○目的 煉化石を製造し或は購買し之を内外に販売す

○資本金 5000円

○株数 250株

○一株 20円

社長 田端治平

取締役 広海益十郎

同 左納権四郎

同 塩谷五平

日本全国諸会社役員録. 明治29年

明治29年●山陽煉瓦合資会社

明石郡大久保町設立 明治26年9月

資本金 30000円

社長 澤田清兵衛 神戸市兵庫匠町

理事 財田永七 明石郡押部谷村

●大阪煉化石合資会社

西成郡川南村設立明治20年4月、資本金8000円

業務担当社員 岡嶋嘉平次 西成郡川南村

同 木寺総次 同上

同 高橋宇吉 西区京町堀一

同 伊藤定吉 西成郡川南村

社員 佐藤国松 岸本克巳 畑

日本全国諸会社役員録. 明治30年

●大阪煉瓦株式会社

西成郡川南村炭屋設立年 明治29年10月

資本金 15万円

一株 50円

払込高 37500円

積立金 1250円

社長 岡嶋嘉平次 西成郡川南村

取締役 高田勝吉 西区江戸堀南一

同 五百井清右衛門 西区西道頓堀五

同 森本半四郎 東区南本二

同 本咲利一郎 兵庫県川辺郡尼ヶ崎

同 原田萬助 南郡南綿屋

社員 中嶋國松 佐藤国杢 畑五兵衛

●宇治煉瓦合資会社

久世郡宇治町設立 明治30年1月

営業の目的 煉瓦製造業

資本金 12000円(払込済)

業務担当社員 井上仁左衛門 久世郡宇治町

同 梶菊松 同上

●南桑煉瓦製造合資会社

南桑田郡篠村設立 明治29年12月

資本金 10000円

社長 山田理一郎

取締役 栗山治三郎

同 栗山信太郎

同 大橋茂左衛門

同 宇野多四郎 右南桑田郡篠村住

●関西煉瓦合資会社

相楽郡上狛村設立 明治30年3月

営業の目的 煉瓦製造販売

資本金 10000円

業務担当社員 田中源人 相楽郡高麗村

同 井上新平 同上

同 小島政次郎 同郡上狛村

同 森本豊三郎 同上

同 落合良三 同上

●三島煉瓦株式会社

三島郡茨木村設立 明治30年1月

営業の目的 煉瓦及製造販売

資本金 10万円

一株 50円

払込高 25000円

社長 今井喜久治 三島郡鳥飼村

取締役 森芳太郎 同郡春日村

同 平尾幾太郎 同郡玉櫛村

同 今井慶十郎 同郡鳥飼村

同 三島賢二 同郡茨木村

監査役 白石純治 西成郡上福島村

同 中野廣太郎 三島郡新田村

同 岡村藤五郎 同郡春日村

●日本煉瓦株式会社

泉北郡舳松村設立 明治29年9月

資本金 300000円

一株 50円

社長 田端三郎平 泉北郡湊村

取締役 野田吉兵衛 東区高麗橋五

同 村上嘉兵衛 同上

同 日置善作 南河内郡日置荘村

同 石田庄兵衛 東区南本二

監査役 浮田桂造 南区安堂寺四

同 小西半兵衛 東区伏見四

同 岡崎栄次郎 東区博労二

支配人 安宅重三

●河内煉瓦株式会社

南河内郡富田林村設立 明治29年6月

営業の目的 煉化及瓦製造販売

資本金 50000円

一株 20円

払込高 12500円

社長 出水彌太郎 南河内郡平尾村

取締役 田守三郎平 同郡富田林村

同 石田紋次郎 同上

同兼支配人 松村肇 同郡東條村

監査役 杉山健二

同 越井醇三

同 杉本藤平

●摂津煉瓦株式会社

泉北郡浜寺村設立 明治30年1月

資本金 50000円

一株 20円

払込高 12500円

社長 長谷川忠七 東区糸屋一

事務取締役 恩智忠兵衛 西区江戸堀南一

同 高松正吉 北区木幡

取締役 川上楢次郎 南区長堀橋一

●小栗煉瓦株式会社

泉南郡麻生郷村設立 明治30年1月

資本金 30000円

一株 20円

払込高 7500円

社長 中野彌平治

専務取締役 上村八郎平

取締役 塚本彌十郎

同 小西與三郎

同 藤原管治郎

●泉州煉瓦合資会社

泉南郡沼野村設立 明治29年12月

資本金 50000円

業務担当社員 小寺幸次郎 東区備後町一

支配人 日吉端 泉南郡岸和田町

●日本煉瓦製造合資会社

東成郡墨江村設立 明治29年7月

資本金 35000円

業務担当社員 紀[王+章]司

専任業務担当社員 金光萬録

会計主任 入江市太郎

●阪堺煉瓦合資会社

東成郡墨江村設立 明治29年12月

資本金 30000円

業務担当社員 高橋宇吉 西区京町堀一

同 伊藤定吉 西区南堀江三

社員 武田為吉 東成郡墨江村

●住吉煉瓦合資会社

西成郡粉浜村業務担当社員 伊藤勝次郎 西成郡粉浜村

会計監査役 多田栄之助 西区新町南一

事務員 岡川五十六

●湊煉瓦白地合資会社

泉北郡舳松村設立 明治29年8月

資本金 10000円

払込高 4000円

業務担当社員 片桐和三郎

取締役兼支配人 定金岩次郎

取締役 丹治利右衛門

監査役 辻本安七

同 山本吉右衛門

●浜寺煉瓦合資会社

泉北郡浜寺村船尾設立 明治29年9月

資本金 3000円

業務担当社員 古藤清 泉北郡浜寺村

日本全国諸会社役員録. 明治30年

●淡路煉化製造合資会社

津名郡岩屋町設立 明治29年12月

資本金 25000円

社長 森本六兵衛 神戸市元町一

専務取締役 渡瀬茂平 津名郡岩屋村

取締役 千葉宮次郎 同郡野嶋村

同 石田富次郎 神戸市元町一

同 笹倉善助 同加納町五

●赤穂煉化製造合資会社

赤穂郡赤穂町設立 明治29年8月

資本金 10000円

業務担当社員 西川賢治

●大和煉瓦株式会社

添下郡郡山町設立 明治29年10月

資本金 80000円

一株 20円

払込高 20000円

社長 中村喜重郎

専務取締役 山本新吉

取締役 湊秀太郎 右添下郡郡山町住

同兼支配人 植田宇一 添上郡帯解村

取締役 松村庄五郎 同郡平和村

監査役 内藤富之 同郡帯解村

同 米田吉三郎 添上郡郡山町

庶務主任 西藤弘道

日本全国諸会社役員録. 明治31年

●津守煉瓦株式会社

西区北堀江三番町設立 明治30年5月

資本金 100000円

一株 50円

払込高 31825円

社長 林尚五郎

取締役 水落義平

同 樋口六左衛門

監査役 池田半兵衛

同 中島音次郎

●豊島煉瓦株式会社

豊能郡豊中村設立 明治30年5月

資本金 60000円

一株 20円

払込高 22000円

社長 中塚彌平 兵庫県川辺郡尼ヶ崎町

取締役 大塚茂十郎 同上

同 三浦長平 同上

同 榎原治兵衛 豊能郡小曽根村

同 遊上五良兵衛 同郡南豊島村

監査役 仲井源太郎 兵庫県川辺郡中谷村

同 伊達尊親 兵庫県川辺郡尼ヶ崎町

同 岡澤釣作 同上

●泉陽煉瓦株式会社

泉南郡佐野村設立 明治30年6月

資本金 60000円

一株 20円

払込高 24000円

社長 山本藤部 泉南郡佐野村

取締役 反保覚二郎 同郡田尻村

同 義本梶太郎 同郡日根野村

同 吉原善右衛門 南末吉橋二

同 中西庄三郎 同塩町三

監査役 岡崎栄次郎 東博労二

同 道下太郎與茂 泉南郡佐野村

同 新川栄助 同上

支配人 才新岩吉 同上

明治32年

●麻生郷煉瓦株式会社

泉南郡麻生郷村設立:明治29年11月

資本金:50000円,1株20円

払込高:25000円

社長 川崎九郎平

取締役 福原正雄

同 岸本熊三郎

同 宮崎治三郎

同兼支配人 縣平蔵

監査役 西田半右衛門

同 福原孫一

同 森川利與茂

同 溝端惣右衛門

●明治煉瓦株式会社

泉南郡高石村設立:明治30年3月

資本金:50000円,1株15円

払込高:26970円

専務取締役 福井米[イ+吉]

同 小林吉兵衛

取締役 山内奥武

同 石川仙太郎

同 西脇徳次郎

監査役 大矢奈良吉

同 田邊甚三郎

同 山川貞二

商議員 池邉源次郎

●北河内煉化株式会社

北河内郡水本村設立:明治30年5月

資本金:50000円,1株15円

払込高:12500円

社長 井上誠一郎

北河内郡水本村

取締役 井上正家

同上

同 岡村市次郎

中河内郡枚岡村

同 中川六郎

北河内郡四条村

同 合川捨五郎

同上

同 大島寅太郎

同上

同 乾亀四郎

同,住道村

監査役 音川松三郎

中河内郡日根市村

同 井上岩三郎

同上

同 松井磯七

同,枚岡村

同 角谷勇蔵

北河内郡住道村

●泉南煉瓦株式会社

泉南郡南近義村設立:明治30年1月

資本金:40000円,1株20円

払込高:22000円

専務取締役社長 嘉田小四郎

常務取締役 脇坂捨五郎

取締役 高松安治郎

同 喜多嘉治郎

同 角尾耕十郎

●桃山煉化株式会社

泉南郡沼野村設立:明治31年1月

資本金:40000円,1株20円

払込高:20000円

取締役社長 石井鐵太郎

泉南郡岸和田町

専務取締役 藤原伊三郎

泉北郡忠岡村

取締役 五百井長平

西区南堀江上5

同 伊藤定吉

同,南堀江3

監査役 木谷伊助

同,同5

監査役 小倉幸

同,江戸堀北3

●富士煉瓦坩堝株式会社

北河内郡今津村設立:明治29年12月

資本金:30000円,1株30円

払込高:15000円

専務取締役 永井貞一郎

中河内郡玉川村

取締役 中敬男

同,東六郷村

同 藤戸弥五郎

同,玉川村

天王寺煉瓦株式会社

設立:明治30年7月資本金:12000円,1株20円

払込高:3833円

専務取締役 成瀬靖三

取締役 森田佐助

同 和田安蔵

監査役 瓜阪和吉

●山城煉瓦株式会社

設立:明治30年8月資本金:10000円,1株20円

払込高:2500円

社長 石井九郎右衛門

相楽郡瓶原村

取締役 橋村武治郎

同 尾崎晴治

同上

●中播煉瓦株式会社

印南郡伊保村設立:明治30年4月

資本金:30000円

払込高:15000円

取締役 船津吉太郎

同 伊達忠太郎

同 植杉安八

同 砂川卯平

同 岸田小三郎

監査役 松本善平

同 鈴木又造

同 馬場嘉一郎

●但馬煉瓦製造株式会社

城崎郡五荘村設立:明治30年11月

資本金:10000円,1株20円

払込高:2500円

社長 森垣彌三右衛門

城崎郡五荘村

取締役 森垣弥右衛門

同上

同 垣添石松

同,新田村

監査役 斎藤[イ+舜]八

同 澤田五郎治

支配人 蜂須賀清助

同 北村武治

[煉瓦工場] 関西煉瓦>小曽根煉化

朝日新聞明治19年12月4日の記事。強調筆者。

●開業式 明日は豊島郡小曽根村字白山に設立せし煉瓦製造場の開業式を執行し其余興には相撲烟花等の催ほしあるよし但し其持主は彼の衣食住改良の目的を以て設立せし北区桜橋南詰の四明楼なりとの事

その3日後の12月7日版には次のようにある。

●煉瓦製造開業式の景況 一昨日府下豊島郡小曽根村に於て行ひたる煉瓦製造場の開業式は予記の如く烟花あり相撲あり又招待に応じて来会せしは紳士紳商あり鎮台士官あり和洋折衷混合の饗応にて芸妓の席上に周旋するあり頗る盛なりしかど何分一小村中へ多人数群衆したるものなれば接待向等非常の雑沓を極め其盛会なりといはんよりは寧ろ混雑なりろいうの適評なるが如きありさまにてありし

というわけで、小曽根村の煉瓦工場は村に似合わぬ賑やかさで始まった。さらに後日、この煉瓦工場の好況を伝える報があった。増資したうえで「関西煉瓦会社」と改名するというもの(なのだがプリントアウトし忘れた……)。

『大阪府統計表』明治19年版の工業の欄を見ると、確かに小曽根村に「関西煉瓦会社」がある。しかし翌年には「小曽根煉瓦工場」という素っ気ない名前に変わって、21、22とその名前で掲載が続き、明治23年版を最後に消えてしまう。

その一方で、兵庫県明石郡垂水村(の内の山田村)に「関西煉瓦会社」が興る。明治21年1月24日創業、その秋にはジョン・ウェイクフィールドなる英国人を招いて煉瓦製造の教授を受け、英国流儀に則ったプレス式の煉瓦製造を開始した。そうして出来たのが例のH.J.△B.C.刻印煉瓦であるらしい。

明石の「関西煉瓦会社」は明治30年頃まで操業したらしく、その煉瓦は大阪紡績所@大阪市大正区、吹田麦酒製造所@大阪府吹田市、神戸市旧外国人居留地なんかで見つかっている。西九条の市街地の壁や阪急十三駅の東側路傍に埋まっていたりもする。案外広範囲に流通したようだ。

その間「小曽根煉瓦」は何をしていたのだろうか? どんな煉瓦を作っていたのだろう? ひょっとしたら明石の「関西煉瓦会社」の第二工場的な役割を果たしてたんじゃなかろうか。みたいなことを考えた。

少し前、小曽根煉瓦工場の跡地を探しに小曽根に行ったことがあるのだけれども、その時には上記のような関係があったことを知らなかったし、それらしい場所を特定することもできなかった。改めて「小曽根村字白山」という地名を頼りに探してみることにした。

まず文献で「白山」という字を探すところから始めたのだが、そこからして難航。大正年間に発行された『小曽根村誌』に字一覧があったのだけれども、そこに白山なる字はない。もちろん煉瓦工場の話も出てこない。

うーむーと悩みつつ字一覧を眺めていて、「字向山」というのがあるのを見つけた。「白」と「向」、草書でしゃしゃっと書けば似てないこともない。ひょっとしたら字白山ではなく字向山なのではないか。

図書館の方に相談したら『豊中市史』第一巻の付図を出してくれた。現在の地図に小字を書き込んだものだ。それによると字向山(正確には字向イ山)はこのへんであるそうだ。今は若竹町といって、以前自分が見て回った小曽根町の北隣にあたる。小曽根村がそこまで広がっていたとは思わなかったので見逃していた。

地形的にもそれっぽい。小さな丘になっていて、その南方には広い耕作地、西には2つの大池があって粘土は豊富に入手できそうだ。丘ならば登り窯を築くことも易かっただろう。

というわけで再度行ってみたのだけれども、現地はすっかり新興住宅街になっていて、地面が露わになっているところを探すのさえ難しい状況。大きな写真は住吉神社の下から西のほうを向いて撮ったもので、あったのならここだろうという場所だ。府道に面したところはすべて商工業の建物で埋まり、その裏手の丘の麓も新しい住宅が占拠めていた。丘に登ればさらに新しい住宅街があって、嘘臭いほどに小奇麗な日常が展開されていた。

隣の字も含めてあちこち歩きまわってみたけれども、ズバリな痕跡も煉瓦も見つけられず。大阪窯業とか岸和田煉瓦とか六稜星とかは見つかったんだけどもな。唯一琴線に触れたのは写真の煉瓦。定格でない大型煉瓦で、こればかり使われている花壇が住宅街の中にあった。手成型煉瓦だが刻印はなく、いつどこで誰が作ったものかわからない。そばに六稜星煉瓦が転がっていたが関連は不明だ。

西隣の字にはこんな地蔵堂があった。煉瓦が使われているけれども平が露出していない。隣の階段もコンクリートですっぽり覆われている。

西隣の字にはこんな地蔵堂があった。煉瓦が使われているけれども平が露出していない。隣の階段もコンクリートですっぽり覆われている。

まあ、そりゃそうだわな。。。今から100年以上前に、ほんのちょっとの間操業していた工場なのだから、痕跡が残っているほうが奇跡なのだ。しかもこんな市街地で。

2018-06-25 この日を編集

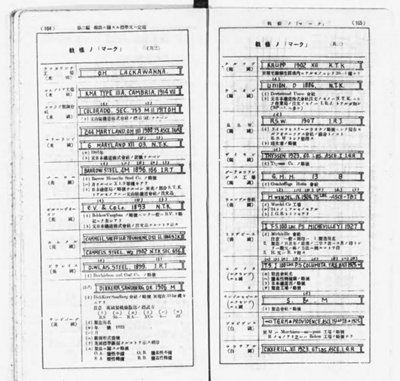

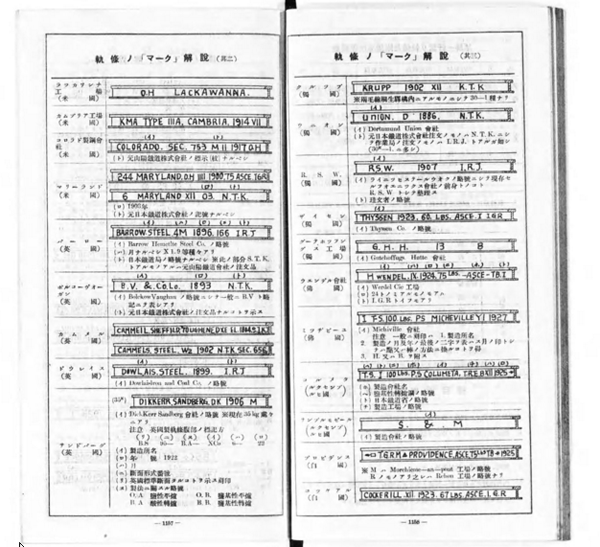

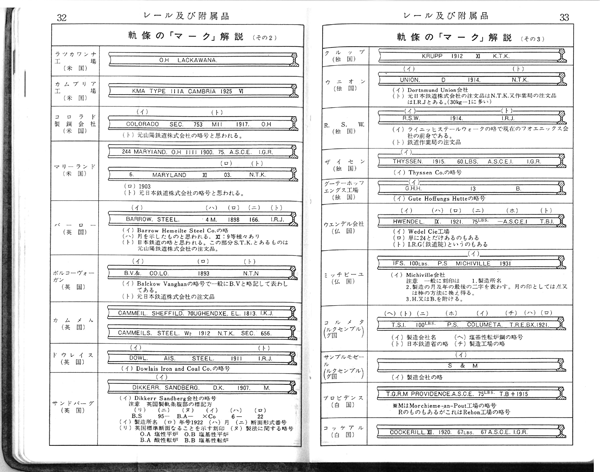

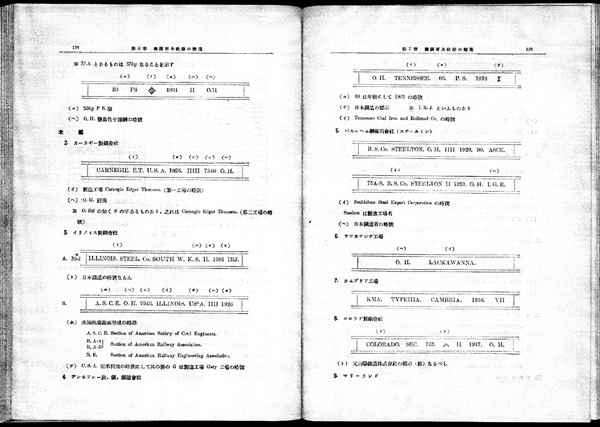

[資][古レール] 誤記の伝播

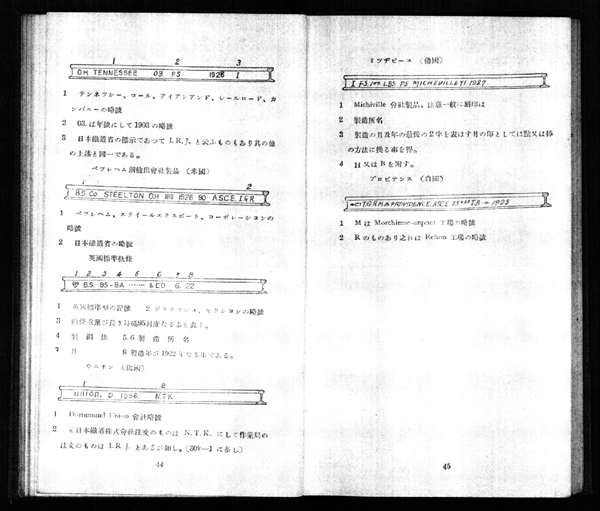

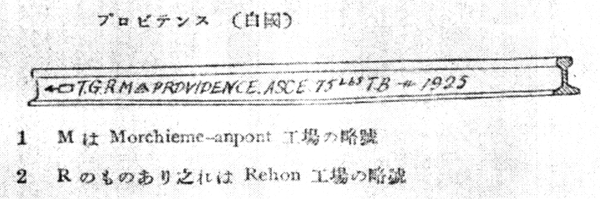

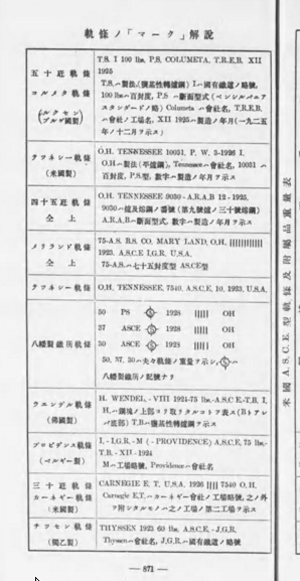

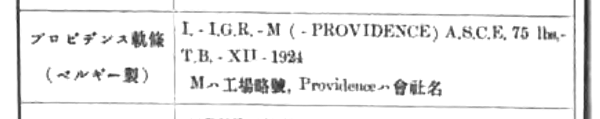

まったくどうでもよい話題。例えば昭和11年、鉄道技術社が発行した「保線ポケット・ブック」など、保線工夫向けに作られたハンドブックにレール標記の解説がある。保線の仕事をしていると「いつどこで作られたレールなのか」がわかっていたほうが捗っただろうから、まあ必須な情報ではあっただろうと思う。

まったくどうでもよい話題。例えば昭和11年、鉄道技術社が発行した「保線ポケット・ブック」など、保線工夫向けに作られたハンドブックにレール標記の解説がある。保線の仕事をしていると「いつどこで作られたレールなのか」がわかっていたほうが捗っただろうから、まあ必須な情報ではあっただろうと思う。

けれどもこれ、あちこちに間違いがある。例えばCammellの標記。

CAMMEIL.SHEFILD.70UGHENEDXE EL.1804.9.I.K.J

手書き文字なので一瞬自分の読み間違えかと思ってしまったが、そんなことはない。確かにこの通りに書かれてある。

昭和12年鉄道時報編輯局編纂「最新工学宝典」にも全く同じものが載っていて、やはり同様の間違いをしている。さすがに「eV&CoLo」を「BV&CoLo」に修正するくらいはされているが(それでもCoLoなのだが)。

昭和12年鉄道時報編輯局編纂「最新工学宝典」にも全く同じものが載っていて、やはり同様の間違いをしている。さすがに「eV&CoLo」を「BV&CoLo」に修正するくらいはされているが(それでもCoLoなのだが)。

さらには戦後も戦後、昭和60年に鉄道現業社が発行した「保線ポケット事典」第8版にも同様の項があって同様の間違いをしている。写植文字に変わるけれどもやっぱり

さらには戦後も戦後、昭和60年に鉄道現業社が発行した「保線ポケット事典」第8版にも同様の項があって同様の間違いをしている。写植文字に変わるけれどもやっぱり

CAMMEIL.SHEFILD.70UGHENEDXE EL.1813. I.K.J

だったりする。恐ろしいことである。

国立国会図書館データ送信で得られる、芹沢茂作著「鉄道分岐器類詳説 上巻」(常磐書房、S12)にも同様の図説があるのだが、これは大変正確だ。文字も写植で

国立国会図書館データ送信で得られる、芹沢茂作著「鉄道分岐器類詳説 上巻」(常磐書房、S12)にも同様の図説があるのだが、これは大変正確だ。文字も写植で

CAMMELL.SHEFFIELD.TOUGHENED.STEEL.1884.9.I.R.J.

と書いてある(ただし2本めの銘は「CAMMEIS」になってるな)。他のメーカーの銘は総じて完璧に近い。

これより前、昭和10年に保線工学会が作成した「保線作業必携便覧」がこの手の標記解説の走りのようだ。ここには「鉄道分岐器類詳説」にあるものよりもメーカー数は少なく、手描きでもあるが標記は略正確である。なおかつそこに書かれている文言は「鐡道分岐器詳説」にも「保線ポケット・ブック」等にもほとんど無フィルターで使用されている。

これより前、昭和10年に保線工学会が作成した「保線作業必携便覧」がこの手の標記解説の走りのようだ。ここには「鉄道分岐器類詳説」にあるものよりもメーカー数は少なく、手描きでもあるが標記は略正確である。なおかつそこに書かれている文言は「鐡道分岐器詳説」にも「保線ポケット・ブック」等にもほとんど無フィルターで使用されている。

さらに調べてみると「最新工学宝典」の昭和7年版にも標記解説はあるのだった。文字のみの説明で掲載数も少ないが精度はかなり高い。ここで合っていながらなぜS11版でおかしくなるのか。

さらに調べてみると「最新工学宝典」の昭和7年版にも標記解説はあるのだった。文字のみの説明で掲載数も少ないが精度はかなり高い。ここで合っていながらなぜS11版でおかしくなるのか。

以上のような状況から、「最新工学宝典」昭和7年版の記述を振出しとして「保線作業必携便覧」が作られ、その記述を拡充する形で「鉄道分岐器類詳説」図が作られ、その図の手書きコピペ劣化版がハンドブックに掲載され(「最新工学宝典」にもバックトラック(バッドトラック?)され)、そのまんま、昭和も末頃まで間違ったまま延々流用され続けたらしい(S11「保線ポケット・ブック」も「鉄道分岐器類詳説」をパクったくさい。載っている銘柄もその製造年も同じなので。発行年が齟齬するのは謎だけれども。もう少し前に正確な記述の載った何かがあったのかも知れぬ。まさか「工政」のを引用したわけでもあるまいしなあ)。

(以上、Tさんに頂いた資料などから試みた追跡)

[げ] 錬鉄作業

サイゼリ屋に篭ってforgeするつもりだったのだけれども、なんだこりゃ、こっからどう錬ればいいのだと呆れるばかり。所詮屑は屑、スラグの塊であって、いくら叩いたって鉄にはならない。

2020-06-25 この日を編集

[既出] 福知山線

北山第二トンネル隣の未成トンネルを再訪。そうそう、こんな感じの変な断面。入口付近は切り広げが進行していて幅4mくらいあるのだが、10mもいかないうちにそれが終わって導坑だけになってしまう。ガリバートンネルよろしく徐々に細くなっていく感じ。左右だけは。上下はざっくり切り下げられていて棚のようになっている。この掘削方式は日本式とも底設導坑ともベンチカットともちょっと違う。切り広げられた部分は路床レベル=軌道レベルで天井を切り上げる必要がある。導坑は幅が広いが天井は低い。1m強。前回訪れた時に天井に頭をしこたま打ち付けて悶絶したのを覚えている。

北山第二トンネル隣の未成トンネルを再訪。そうそう、こんな感じの変な断面。入口付近は切り広げが進行していて幅4mくらいあるのだが、10mもいかないうちにそれが終わって導坑だけになってしまう。ガリバートンネルよろしく徐々に細くなっていく感じ。左右だけは。上下はざっくり切り下げられていて棚のようになっている。この掘削方式は日本式とも底設導坑ともベンチカットともちょっと違う。切り広げられた部分は路床レベル=軌道レベルで天井を切り上げる必要がある。導坑は幅が広いが天井は低い。1m強。前回訪れた時に天井に頭をしこたま打ち付けて悶絶したのを覚えている。

導坑は右に左にヨロヨロしているような状態で、しかし路床の水平なことは特筆に値する。湧き水が流れずにうっすら水たまりを作っているような精度。レベルはしっかり取られているらしい。ただ左右のヨロヨロのせいで山を突き破ってしまっている。とても妙である。

一番確認したかったのは鑿岩機の掘鑿痕があるかどうか。確かにあるが導坑の区間にだけだった。入口附近の切り広げの辺りには見られない(当たり前かも知らんが)。直径は約3㎝。通常とは逆向き(坑道奥から外に向かって掘削した跡)があったり、膨張した三角形の如き穴もあったりした。発破の痕跡もある。

一番確認したかったのは鑿岩機の掘鑿痕があるかどうか。確かにあるが導坑の区間にだけだった。入口附近の切り広げの辺りには見られない(当たり前かも知らんが)。直径は約3㎝。通常とは逆向き(坑道奥から外に向かって掘削した跡)があったり、膨張した三角形の如き穴もあったりした。発破の痕跡もある。

この三角形状の掘鑿痕は、確か青の洞門の崩落箇所の脇にあった旧道の壁にもあった。大きさもほぼ同じだ。これは長ノミでないとできない跡だと思う。鑿岩機の刃先はこんなじゃないし、ロッドも三角というのは考えづらい。長ノミを最小限に回して掘ればこんな三角形になりそうな気がする。

すっかり忘れていたのだが、福知山線には山陽形煉瓦が使われている。宝塚駅の2番ホームとか(上写真。一部改修され違う煉瓦が無理くり突っ込まれているので比較していただきたい)、北山第二・溝滝尾トンネルとか、この間にある煉瓦壁とか。メジャーを持って行きそびれたので正確なことは言えないが、70mm前後なのは間違いなく、また武庫川第二橋梁を渡ってから先は作業局型になってしまう。このへんは小野田さんの論文にもあるが(73mmとされている。だとすると3inch型になってまうな)。

しかしまあ…懐中電灯+手持ちでこれだけの写真が撮れるんだったら、フラッシュなんか要らないじゃんとか思ってしまう。便利な世の中になったものである。

しかしまあ…懐中電灯+手持ちでこれだけの写真が撮れるんだったら、フラッシュなんか要らないじゃんとか思ってしまう。便利な世の中になったものである。

2024-06-25 この日を編集

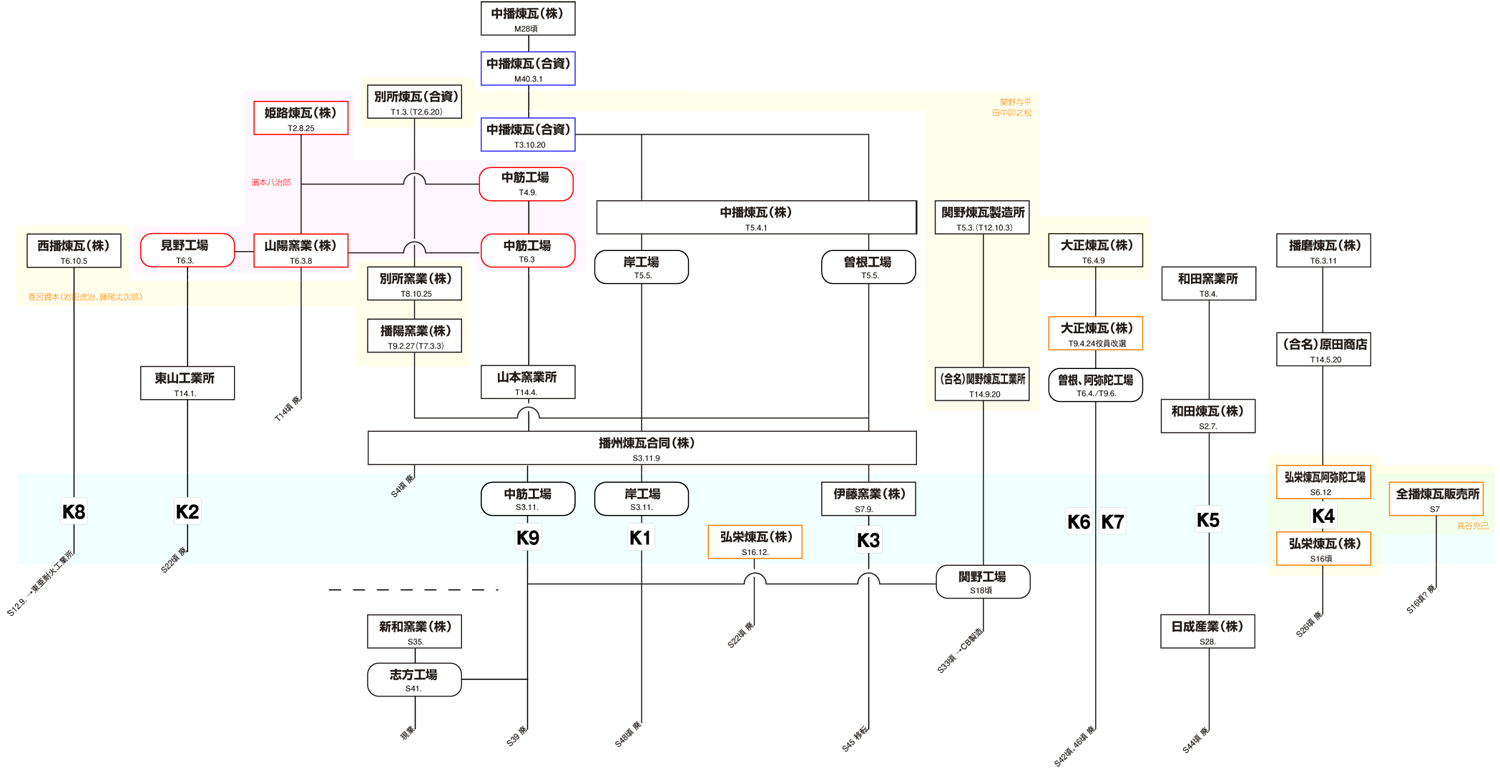

[煉瓦工場] 播州煉瓦工場関係図

こういうことではないか。

官報の登記情報を拾い集めて播州の煉瓦会社を整理した。工場表の末尾につけている。縦の欄は工場の継承関係を示しているが西播のように工場=会社の関連が固定ならわかりやすいのだが、中播とか播州煉瓦合同とか吸収や分離やらがあると面倒。

色付き枠は資本関係。濱本八治郎の山陽窯業関連。黒は純粋な地元資本、オレンジは大阪や神戸などの外部資本と地元資本の協業。青はほぼ純粋な外部資本。大正煉瓦のT9以降などは加古川の糟谷集次が参加してなければ外部資本といっていいような陣容で、だから他の煉瓦工場との関連がないのだとわかる。

S7全播煉瓦販売所は徳島の樫野商店が置いたものだったはずで、その代表者は高谷克巳、これが弘栄煉瓦も経営。弘栄煉瓦は会社設立の登記を見つけられず、個人工場として始まって後に株式会社化したものらしくみえる。弘栄化学工業の分工場だったのかも知れぬ(弘栄化学工業も高谷克己が経営)。その全播煉瓦が存在した時期に工場がちょうど9つある。想像が正しければ“Kn”刻印が全播煉瓦販売の共通フォーマットとして使われていた。K8、K2、K1は近傍で集中的に見つかる工場がある。K9は別所にあったがその頃には別所に工場が動いてない。K6は大正煉瓦の阿弥陀工場付近で採取。あとはかなり適当に割り振っている。確定ではない。

弘栄煉瓦と全播煉瓦が関連があり、Knを使わせてたとすれば、弘栄煉瓦が後に“K”印や“K■”印を使っていたのも納得される。使わなくなった“Kn”の印型を流用して“K■”にしたとかなんとか想像される。

別所窯業と播陽窯業の関係がかなり妙なことになっている。別所窯業ができる前に播陽窯業ができていたが、その播陽窯業が解散すると同時に別所窯業が商号を改めて播陽窯業になっている。関係者は両社でほぼ同じ。別所に工場が2つあってそれを取り替えたような格好か。別所には一時期各社の分工場が乱立していたような結果になっていたので2つ以上あったと考えたほうがすっきりする。その播陽窯業は播州煉瓦合同ができる1ヶ月前に中播煉瓦に合併されているので設立時に3社(3工場)が一度に合同したわけではないようだ。播陽を吸収した中播煉瓦と山本窯業所が合流して3社合同。ただ別所はほとんど稼働しないまま終わっている。

_ TUKA [計画だけで着工にすら至らなかった鉄道会社なんていくらでもあるのに、 載ってる会社、載ってない会社があるんだよなあ>日本全国諸会社役員録]

_ nagajis [釈迦に説法でしょうが、発起>免許取得>会社設立(その後未着工で解散)と、会社設立にも至らず修了したものとの違いではないでしょうか。 あるいはこの本の発行元である商業興信所の会員になっていたかどうか..]