録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

2007-10-30 作業報告 この日を編集

[ORJ] 廃道を読む初校

up。 内容は全然代わり映えしない。画像も変わらない。おまけ企画みたいなものだ。

内容は全然代わり映えしない。画像も変わらない。おまけ企画みたいなものだ。

とはいえ、文字の大きさと行間を調節して少し読みやすくした。

旧橋はデザインが変更になりそうな塩梅。表紙upしてなくて良かったぜ……!

[Web] 実体参照

チャットにコメントを貰ってたのに気づいて、参考にさせていただき、メールアドレスを実体参照にしてみた。(SPAM界に)すでに広く行き渡っているアドレスだから今すぐ効果が現れるものではないだろうが、送信される側には優しくなったと思う。

ついでに掲示板のプログラムをいじってこちらも実体参照化。

my $str=$data->[6]; utf8::decode($str); $str =~ s/(.)/''.(rand(1)<0.5 ? '&#'.ord($1).';' :$1).''/eg;

みたいな感じにして表示部分だけをエンティティ化。むっちゃ適当だが動いてる。さすがはperlだぜ!

今日もTOPIX・東証株価指数が変わった。いまドルレートも変わった。

2008-10-30 逃避 この日を編集

[奇妙なポテンシャル] #68

書くべきことがあるだろうという突っ込みはないものと予測し奇妙なポテンシャルについて考察する。

先日、Fさんに質山峠へ連れていっていただいた帰り。デカンショ街道と√423の分岐付近で矢印だけの青看板を発見した。右上のシールの下に国道なんちゃら号と書いていたのだろうか。この場合左下に丁字の注意標識もあるわけで二重に無意味である。

先日、Fさんに質山峠へ連れていっていただいた帰り。デカンショ街道と√423の分岐付近で矢印だけの青看板を発見した。右上のシールの下に国道なんちゃら号と書いていたのだろうか。この場合左下に丁字の注意標識もあるわけで二重に無意味である。

で、写真を撮りながら「どこかで見た覚えがあるよなあ・・・」と思い出す。ようやくさっき、それがコレであることに気づいた。2002年の夏、母成峠の北側の旧道であったと思う。国道おにぎりと矢印だけが描かれている。

で、写真を撮りながら「どこかで見た覚えがあるよなあ・・・」と思い出す。ようやくさっき、それがコレであることに気づいた。2002年の夏、母成峠の北側の旧道であったと思う。国道おにぎりと矢印だけが描かれている。

どこが奇妙なポテンシャルか問われたら、ちょっと返答に困る。どちらの写真も光量不足で似たような写真だった、というだけである。

どこが奇妙なポテンシャルか問われたら、ちょっと返答に困る。どちらの写真も光量不足で似たような写真だった、というだけである。

看板撮るのがめっさ下手なnagajisである。

[ORJ] 廢毒

ネタが尽きたので工事画報に手を出す。軽い気持ちで始めたが無限の時間をかけても終わらなさそうな塩梅になってきた。しかも例のように役立たずである。単に時間をかけたという満足感または言い訳の種を得たいがための企画というべきであろう。

で、八木博士の殺人光線の件に引っ掛かった。しかも2年も前にすでに掛かったトラップだった。迂闊というか記憶力低下というか。

[企画] 鳴川山林鉄

今月後半に奈良県の林鉄跡探索OFFを計画。索道の上なのでそこまで2時間半の薮漕ぎあり。たぶん前泊する。求む探索者。

至難の旅。

僅かな報酬。

極寒。

暗黒の長い日々。

絶えざる危険。

生還の保障なし。

成功の暁には名誉と賞賛を得るだけの、簡単なお仕事です。

2009-10-30 この日を編集

[KINIAS] 年次大会

東大阪市・鴻池新田会所にて。お昼から。五重塔が倒れない理由が判る講演会もあります。一般の方もそうでない方もぜひ。最寄駅はJR片町線鴻池新田駅ー。

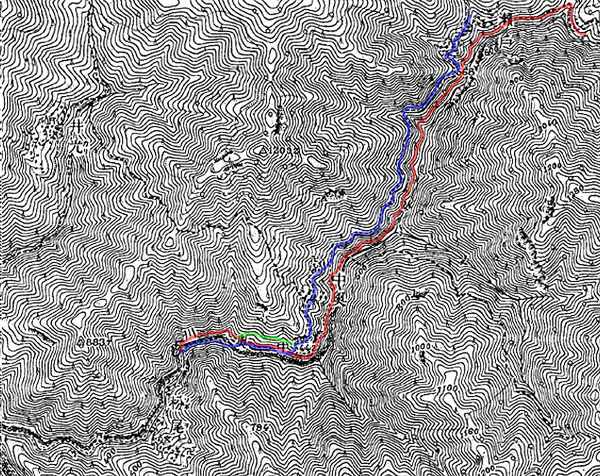

[ネタ] 中奥−瀬戸道

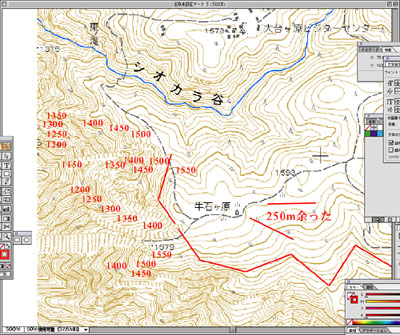

1:50,000地形図・大台ヶ原山(明治44年測量)

現在の車道は赤線。枌尾を出たところですぐに対岸へ渡る。その後瀬戸まで川沿いの車道。

かつての道は青線のとおり。中奥の手前で中奥の高さにあがっていた。そこからゆるゆるとトラバって瀬戸へ。ちょっとわかりづらいが里道連路の牛馬ヲ通ゼズな道。ちなみに中奥から対岸山の中へ入って行く破線道は北又川流域の仕事場へ向かう道だった。神之谷が三之公を領していたのと同様、中奥は北又流域を領してた。はず。

緑線は戦後まもなくの応急修正版から。作ろうとして断念したトロ道とはこのことかも知れない。航空写真でも確認ができる。

それにしても・・・素堀のトンネルってどこやねん。

[ネタ] 四日市製紙軌道

この場所にどうやったら76間+105間の隧道が穿てるのか、考えてみると面白い。

この場所にどうやったら76間+105間の隧道が穿てるのか、考えてみると面白い。

[ph.] 脈絡なんてない

S9100、リサイズ・シャープネス一段。使いようのない写真。

[独言] 畜生

今晩はラーメン2玉食べてやると決心したのに調理器具たる手鍋が行方不明で見つからず仕方なく30cmフライパンで作ったのだが量の加減が掴めずうすうすな味になってしまいその反省として水を足さずに作った2玉目が濃ゆすぎて塩辛く喉が乾き思わず傍らの薬缶に手を伸ばしたところその下からおもむろに片手鍋が現れた。畜生。なお相変わらず具はない。

ところで何で畜生が罵り言葉なんだろう。みんな生き物、仲良くしようよ<いやらしい言い方

[独言] ホームレス暴行を自作自演 映像公開の神戸大生処分(47NEWS)

こういうのをやろうと思いつく神経がわからない。明日は我が身かも知れないっていう想像ができないんだろう。

みたいな感じであげつらうのは簡単なのよね。自分より見下せる人間、あるいは叩いても無傷であろう大きな存在に対しては徹底的にアラを探して叩く人々。別の口では上から目線なんてゆう言葉を発しつつ。そういうのは人間同士でやるといいよ。

[独言] 忘れてた事

この間忘れてて思い出せなかったことは「末端であれ」ということではなかったか。アメーバの手足のごとく先鋭化し突出して拡がることのできる範囲を探る役割。斜上の発想を繰り返すことで界面活性化する役割。実験的手探り的模索の繰り返し自体に価値があって。安定はつまらない。君子になるつもりはないが危うきに遊んでもいいじゃないかという。

と、言葉にしてみるとごくごくありきたりなことだなあ。

2010-10-30 この日を編集

[資] 明治20〜大正13:一志郡周辺(三重県統計書)

##明治20

- 県道 初瀬街道

- 自三渡 至田尻 二間四尺乃至一間二尺 2.21.25.09

自田尻 至大村 同 1.29.53.52

自大村 至垣内 同 1.31.40.59

自垣内 至伊勢地 同 2.17.28.08

自伊勢地 至阿保 同 35.17.20

自阿保 至名張 同 3.03.40.40

自名張 至安部田(大阪府境) 同 1.20.43.20 - 県道 和歌山街道

- 自松阪 至大石 二間乃至一間三尺 4.16.15.51 車を通ず

- 自大石 至宮前 同 3.05.52.39 同

- 自宮前 至七日市 同 3.26.11.50 同

- 自七日市 至波瀬 同 2.20.58.57 車を通ぜず

- 自波瀬 至舟戸(大阪府境) 同 1.31.06.06 同

- 自大石 至宮前 同 3.05.52.39 同

- 県道 和歌山別街道

- 自山田中島町 至田丸 三間乃至一間 1.13.15 通

- 自田丸 至丹生 同 4.02.18 通

- 自丹生 至粥見 同 3.05.26

- 計 8.20.59

- 自田丸 至丹生 同 4.02.18 通

- 里道 矢下道

- 一志郡権現前村より上小川村を経て中街道に接す 4.00

- 里道 鬼瘤道

- 一志郡稲葉村より榊原村及山田郡上友生村を経て阿拝郡上野にて阿保道に接す 6.28

- 里道 多気道

- 一志郡久居より下ノ川村ヲ経テ中街道に接す 4.00

- 里道 八知道

- 一志郡大村より八知村を過ぎ奥津村にて中街道に接す 6.00

- 里道 蘭道

- 飯高郡松阪西町より伊勢寺村を経て一志郡多気村にて中街道に接す 2.00

- 里道 中街道

- 度会郡田丸より飯高郡小片野村に至る又同郡横野村より一志郡杉平村を経て大和国宇陀郡神末村に至る 10.31

- 里道 太郎生道

- 名張郡名張より一志郡太郎村を経て石名原村にて中街道に接す 6.03

##明治21

分単位削除

##明治26

- 県道 初瀬街道

- 一志郡三渡より同郡田尻まで 1.21.25

田尻より同郡大村まで 1.28.37

大村より同郡垣内まで 1.20.35

垣内より伊賀郡伊勢地まで 3.00.35

伊勢地より同郡阿保まで .33.58

阿保より名張郡名張まで 2.28.32

名張より同郡安部田(奈良県境)まで 1.23.30

計 14.23.12 - 県道 和歌山街道

- 飯高郡松阪より同郡大石まで 4.15.03

大石より同郡宮前まで 3.05.52

宮前より同郡七日市まで 3.26.25

七日市より同郡波瀬まで 3.09.33

波瀬より同郡太良木(奈良県境)まで 1.18.34

計 16.03.27 - 里道 中街道

- 度会郡田丸町より飯高郡大石村大字小片野柿野村大字横野一志郡伊勢地村大字杉平を経て大和国御杖村界に至る

- 里道 矢下道

- 一志郡豊田村大字権現前より中郷村大字矢下字気郷村大字上小川を経て多気村大字下多気にて多気道に接す 6.11.43

- 里道 鬼瘤道

- 一志郡稲葉村より榊原村大字榊原山田郡友生村大字上友生を経て阿拝郡上野町にて阿保道に接す 8.17.28

- 里道 多気道

- 一志郡久居町より高岡村大字日置同村大字田尻波瀬村下ノ川村を経て多気村大字上多気にて中街道に接す 7.14.32

- 里道 八知道

- 一志郡大井村大字井生より八知村を経て八幡村大字奥津にて中街道に接す

- 里道 矢鉢道

- 一志郡八知村より伊賀郡矢持村大字霧生同越山種夫村大字老川を経て阿保村大字阿保にて初瀬街道に接す 4.19.50

- 里道 下ノ庄道

- 一志郡桃園村大字川方より川合村大字須ケ瀬中川村大字平生豊地村大字一志を経て同村大字下ノ庄にて矢下道に接す 1.18.50

- 里道 田尻道

- 一志郡戸木村より川合村大字庄村高岡村大字高野を経て同村大字田尻にて多気道に接す .34.20

- 里道 蘭道

- 飯高郡松阪町より伊勢寺村大字伊勢寺一志郡宇気郷村大字柚原を経て同村大字小川にて矢下道に接す 5.10.11

- 里道 袖ノ坂道

- 飯高郡大河内村大字辻原より同村大字坂内一志郡宇気郷村大字袖原を経て同村大字小原にて矢下道に接す 2.24.00

- 里道 高見道

- 飯高郡波瀬村大字波瀬より同村大字舟戸にて大和国吉野郡高見村界に至る 1.31.06

- 里道 太郎生道

- 名張郡名張町より一志郡太郎生村を経て伊勢地村大字石名原にて中街道に接す 5.16.16

- 里道 元和歌山別街道

- 多気郡佐奈村大字前村より丹生川村に至り和歌山別街道に接す 1.01.09

- 北街道

- 飯野郡櫛田村大字豊原より上山村大字山添射和村大字射和同村大字大字庄村を経て飯高郡茅広江村大字茅原にて中街道に接す 3.19.08

##明治28

- 初瀬街道

- 一志郡三渡より同郡田尻まで 2.21.25

田尻より同郡大村まで 1.28.37

大村より同郡垣内まで 1.20.35

垣内より伊賀郡伊勢地まで 3.00.35

伊勢地より同郡阿保まで .33.58

阿保より名張郡名張まで 2.28.32

名張より同郡安部田(奈良県境)まで 1.23.30

計 14.23.12? - 和歌山街道

- 飯高郡松阪より同郡大石まで 4.15.03

大石より同郡宮前まで 3.05.52

宮前より同郡七日市まで 3.26.25

七日市より同郡波瀬まで 3.09.33

波瀬より同郡太良木(奈良県境)まで 1.18.34

計 16.03.27

##明治28

欠落

##明治29

- 県道 初瀬街道

- 一志郡三渡より同郡田尻まで 2.21.25

田尻より同郡大村まで 1.28.37

大村より同郡垣内まで 1.20.35

垣内より名賀郡伊勢地まで 3.00.35

伊勢地より同郡阿保まで .33.58

阿保より名賀郡名張まで 2.28.32

名張より同郡安部田(奈良県境)まで 1.23.30

計 14.23.12 - 県道 初瀬新街道

- 一志郡久居より同郡田尻まで 1.12.51

田尻より同郡南家城まで 3.06.23

南家城より同郡八知まで 2.31.43

八知より同郡奥津まで 1.27.11

奥津より同郡石名原(奈良県境)まで 1.02.00

計 10.08.08 - 県道 和歌山街道

- 飯南郡松阪より同郡大石まで 4.15.03

大石より同郡宮前まで 3.05.52

宮前より同郡七日市まで 3.26.25

七日市より同郡波瀬まで 3.09.33

波瀬より同郡太良木(奈良県境)まで 1.18.34

計 16.03.27 - 里道 矢下道

- 一志郡豊田村大字権現前より多気村大字下多気に至り多気道に接す

- 里道 鬼瘤道

- 一志郡稲葉村より阿山郡上野町に至り伊賀街道に接す

- 里道 榊原道

- 一志郡七栗村大字庄田より榊原村大字榊原に至り鬼瘤道に接す

- 里道 塩見道

- 一志郡大三村大字大村より名賀郡矢持村大字霧生に至り矢鉢道に接す

- 里道 小森山道

- 一志郡久居町より高茶屋村大字小森雲出村大字本郷を経て矢野村県社香良州神社に至る

- 里道 下ノ庄道

- 一志郡本村大字本村より中川村大字宮古豊知村大字下ノ庄を経て飯南郡松阪川井町にて伊勢街道に至る

- 里道 岩内道

- 一志郡中原村大字黒野より飯南郡伊勢寺村大字伊勢寺を経て大河内村大字笹川に至り和歌山街道に接す

- 里道 田尻道

- 一志郡戸木村より高岡村大字田尻に至り初瀬街道に接す

- 里道 多気道

- 一志郡大井村大字井関より多気村大字上多気に至り中街道に接す

- 里道 矢鉢道

- 一志郡八知村より名賀郡阿保村大字阿保に至り初瀬街道に接す

- 里道 桜峠道

- 一志郡八知村より名賀郡比奈知村大字下比奈知に至り太郎生道に接す

- 里道 蘭道

- 飯南郡松阪西町より一志郡宇気郷村大字大字上小川に至り矢下道に接す

- 里道 笹川道

- 飯南郡松江村大字外五曲より松尾村大字丹生寺に至り和歌山街道に接す

- 里道 地蔵道

- 飯南郡朝見村大字朝田より櫛田村大字豊原に至り伊勢街道に接す

- 里道 北街道

- 飯南郡櫛田村大字豊原より射和村大字射和を経て茅広江村大字茅原に至り中街道に接す

- 里道 柚ノ原道

- 飯南郡大河内村大字辻原より一志郡宇気郷村大字柚原を経て同村大字小原に至り矢下道に接す

- 里道 高見道

- 飯南郡波瀬村大字波瀬より同郡大字舟戸にて大和国高見村界に至る

- 里道 中街道

- 度会郡田丸町より多気郡相可村大字相可飯南郡大石村大字小片野柿野村大字横野を経て一志郡八幡村大字奥津に至り初瀬新街道に接す

- 里道 太郎生道

- 名賀郡名張町より一志郡太郎生村を経て大和国御杖村に接し又一志郡伊勢地村大字三多気より八知村に至り初瀬新街道に接す

- 里道 曽爾道

- 名賀郡名張町より箕曲村大字青蓮寺にて奈良県曽爾村境に至る

- 里道 伊賀見道

- 名賀郡箕曲村大字夏見より国津村大字布生にて大和国曽爾村界に至る

##明治32

- 里道 大村道

- 津市大字岩田より一志郡戸木村、大三村大字大村を経て川口村に至り初瀬新街道に接す

- 里道 八手俣道

- 一志郡竹原村大字竹原より下ノ川村に至り多気道に接す

- 里道 波瀬道

- 一志郡波瀬村より豊地村大字島田に至り矢下道に接す

##明治41

- 仮定県道 奈良街道

- 一志郡天白村大字中林にて伊勢街道より分岐し同郡久居町を経て一志・安濃郡界まで 4.05.19.9/1.6/20.1

一志・安濃郡界より安濃郡高宮村大字五百野にて伊賀街道に接す .01.38.0/1.5/20.1

計 4.06.57.9/1.6/20.1 - 仮定県道 初瀬街道

- 一志郡松ヶ崎村大字三渡にて伊勢街道より分岐し田尻垣内を経て一志・名賀郡界まで 7.14.14.9/2.0/11.1

一志・名賀郡界より名賀郡阿保・名張を経て同郡錦生村大字阿部田(奈良県宇陀郡三本松村界)に至る 7.05.02.9/2.0/19.1

計 14.19.17.8/2.0/15.1 - 仮定県道 初瀬新街道

- 一志郡久居町大字久居本町にて奈良街道より分岐し高岡村大字田尻にて初瀬街道に接し大井村大字井生にて同道より分岐し伊勢地村大字杉平(奈良県宇陀郡御杖村界)に至る 9.17.10.3/2.0/20.1

- 仮定県道 和歌山街道

- 飯南郡松阪町大字松阪字日野町にて伊勢街道より分岐し波瀬村大字太良木(奈良県宇陀郡御杖村界)に至る 16.07.20.5/1.8/11.1

- #熊野街道度会・北牟婁郡界より北牟婁・南牟婁郡界まで 15.1分勾配

- 里道 波瀬道

- 一志郡波瀬村にて多気道より分岐し豊知村大字島田にて矢下道に接す 1.13.12.8 1.5間 28.1分

- 里道 八手俣道

- 一志郡竹原村大字竹原にて初瀬新街道より分岐し下之川村にて多気道に接す 2.05.47.7 1.2 13.1

- 里道 鬼瘤道

- 一志郡稲葉村にて奈良街道より分岐し阿山郡友生村大字蓮池にて出後道に接し同村大字界外にて同道より分岐し上野町字上野にて伊賀街道に接す 7.33.27.0 1.5 20.1

- 里道 矢下道

- 一志郡豊田村大字権現前にて初瀬街道より分岐すい榊原村大字榊原にて鬼瘤道に接す 6.30.40.8 1.5 26.1

- 里道 榊原道

- 一志郡七栗村大字庄田にて名張別街道より分岐し榊原村大字榊原にて鬼瘤道に接す 1.24.12.0 1.5 18.1

- 里道 塩見道

- 一志郡大三村大字大村にて大村道より分岐し名賀郡矢持村大字霧生にて矢鉢道に接し同大字にて同道より分岐し種生村大字高尾にて桜峠道に接す 5.16.56.8 1.3 30.1

- 里道 小森山道

- 一志郡久居町にて奈良街道より分岐し高茶屋村大字小森にて伊勢街道に接し同大字にて同道より分岐し雲出村大字本郷にて矢野道に接し矢野村にて同道より分岐し同村香良州神社に至る 2.09.15.6 1.8 −

- 里道 下ノ庄道

- 一志郡本村大字本村にて初瀬街道より分岐し中川村大字宮古にて初瀬街道に接し同大字にて同道より分岐し豊地村大字下ノ庄にて矢下道に接し同大字にて同道より分岐し飯南郡松阪町大字松阪字川井町にて伊勢街道に接す 3.00.17.0 1.3 −

- 里道 松崎道

- 一志郡松ヶ崎村大字三渡にて伊勢街道より分岐し大字松崎浦松ヶ島界にて新松道に接す 17.01.0 2.0 − 岩内道 一志郡中原村大字黒野にて下ノ庄道より分岐し飯南郡伊勢寺村大字伊勢寺にて蘭道に接し同大字にて同道より分岐し大河内村大字笹川にて和歌山街道に接す 2.07.10.0 1.0 30.1

- 里道 田尻道

- 一志郡戸木村にて奈良街道より分岐し高岡村大字田尻にて初瀬新街道に接す 33.21.3 1.7 −

- 里道 多気道

- 一志郡大井村大字井関にて初瀬街より分岐し多気村大字上多気にて中街道に接す 6.17.45.6 1.2 13.1

- 里道 矢鉢道

- 一志郡八知村にて初瀬新街道より分岐し名賀郡阿保村大字安保にて初瀬街道に接す 4.11.51.0 1.5 08.1

- 里道 桜峠道

- 一志郡谷地村にて初瀬新街道より分岐し名賀郡比奈知村大字下比奈知にて太郎生道に接す 5.23.10.5 1.5 20.1

- 里道 蘭道

- 飯南郡松阪ま町大字松阪字西町にて伊勢街道より分岐し一志郡字気?村大字上小川にて矢下道に接す 1.00.32.6 1.7 −

- 里道 笹川道

- 飯南郡松江村大字外五曲りにて蘭道より分岐し松尾村大字丹生寺にて和歌山街道に接す

- 里道 地蔵越

- 飯南郡朝見村大字朝田にて松阪道より分岐し櫛田村大字豊原にて伊勢街道に接す

- 里道 北街道

- 飯南郡櫛田村大字豊原にて伊勢街道より分岐し射和村大字射和にて熊野街道に接し同大字にて同道より分岐し飯南郡茅広江村大字茅原にて中街道に接す 3.18.34.1 1.5 −

- 柚ノ坂道

- 飯南郡大河内村大字辻原にて和歌山街道より分岐し一志郡宇気郷村大字柚原にて蘭道に接し同大字にて同道より分岐し同村大字小原にて矢下道に接す 2.21.25.0 1.1 13.1

- 里道 高見道

- 飯南郡波瀬村大字波瀬にて和歌山街道より分岐し大字舟戸にて(奈良県吉野郡高見村界)に至る 1.31.06.4 1.0 20.1

- 里道 中街道

- 度会郡田丸町大字田丸にて和歌山街道より分岐し多気郡相可村大字??にて相賀鉄道停車場道に接し大字相可にて熊野街道より分岐し飯南郡大石村大字小片野にて和歌山街道に接し柿野村大字横野にて同道より分岐し一志郡八幡村大字奥津にて初瀬街道に接す 11.14.45.1 1.8 17.1

- 里道 出後道

- 名賀郡蔵持村大字蔵持にて名張街道より分岐し依那古村大字神村にて阿保道に接し大字市部にて同道より分岐し山田村大字中村にて伊賀街道に接す 7.08.55.1 1.4 40.1

- 里道 新田道

- 名賀郡薦原村大字薦生にて薦生道より分岐し大字西田原にて名張街道に接し名賀郡美濃波田村大字東田原にて同道より分岐し大字新田にて出後道に接し同大字にて同道より分kし大字下小波田にて初瀬街道に接す 2.07.20.8 1.1 30.1

- 里道 曽爾道

- 名賀郡名張町にて初瀬街道より分岐し箕曲村大字青蓮寺にて(奈良県宇陀郡曽爾村境)に至る 2.22.06.5 1.5 30.1

- 里道 太郎生道

- 名賀郡名張町にて初瀬街道より分岐し一志郡太郎生村にて(奈良県宇陀郡御杖村)に接し又一志郡伊勢地村大字三多気より起こり八知村にて初瀬新街道に接す 7.25.18.9 1.5 28.1

- 里道 伊賀見道

- 那賀郡箕曲村大字夏見にて太郎生道より分岐し国津村大字布宅にて(奈良県宇陀郡曽爾村界)に至る 3.04.51.0 1.5

##明治43

- 仮定県道 和歌山街道

- 飯南郡松阪町大字松阪字日野町にて伊勢街道より分岐し波瀬村大字太良木(奈良県宇陀郡御杖村界)に至る 16.07.20.5 1.8 11.1分

##明治44

- 仮定県道 和歌山街道

- 飯南郡松阪町大字松阪字日野町にて伊勢街道より分岐し波瀬村大字舟戸(奈良県界)に至る 16.07.08.2 1.7 11.1分

- #県費支弁里道のみになる

- 名賀郡役所道、一志郡役所道

- #県費支弁里道のみになる

##大正2

- 県費支弁里道 曽竹街道

- 名賀郡名張町字柳原にて初瀬街道より分岐し同郡箕曲村大字青蓮寺(奈良県界)に至る 3.15.27.6 2.0

##大正4

- 仮定県道 和歌山街道

- 飯南郡松阪町大字松阪字日野町にて伊勢街道より分岐し波瀬村大字舟戸(奈良県界)に至る 16.30.40.9 1.7 11.1分

- 郡市町村費支弁里道 和歌山街道

- 町村費2円

- (太郎生道、榊原村役場道の次)

- (中街道 郡市町村費支弁里道)

- (太郎生道、榊原村役場道の次)

##大正5

- 仮定県道 和歌山街道

- 飯南郡松阪町大字松阪字日野町にて伊勢街道より分岐し波瀬村大字舟戸(奈良県界)に至る 16.30.40.9 1.8 15.1分

##大正6

曽爾街道

##大正7

- 仮定県道 和歌山街道

- 飯南郡松阪町大字松阪字日野町にて伊勢街道より分岐し同郡波瀬村大字舟戸奈良県界に至る 16.03.40.2 1.8 15.1 102・4・106

##大正8

- 府県道 津和歌山線

- 津市大字津字分部町 奈良県界飯南郡波瀬村大字波瀬(高見峠) 飯南郡大石村大字大石・宮前村大字宮前。波瀬村大字波瀬 認定路線全延長20.10.15 主要延長道路15.23.25 橋梁6.40 渡船場− 重用路線延長4.16.10

- 府県道津名張線

- 津市大字津字分部町 名賀郡名張町字広垣内 一志郡久居町・戸木村・大三村大字二本木・名賀郡アボ町大字阿保 13.00.50 12.25.07 4.53 − 6.50

- 府県道 矢野高茶屋停車場線

- 一志郡矢野村字山添 高茶屋停車場 一志郡雲出村大字本郷経由 1.08.24 1.04.39 1.38 − 2.07

- 府県道 久居家城線

- 一志郡久居町字本町 一志郡家木村大字南家城 一志郡本村・高岡村大字田尻・大井村大字大仰 4.22.09 4.18.31 3.38 − −

- 府県道 家城松山線

- 一志郡家城村大字南家城 奈良県界一志郡伊勢地村大字杉平 一志郡八知村・八幡村大字奥津 5.28.03 5.23.58 4.03 − −

- 府県道 宮前六軒停車場線

飯南郡宮前村大字赤桶 六軒停車場 一志郡多気村大字丹生ノ俣・同郡大字下多気・宇気郷村大字小原、豊地村大字堀ノ内、豊田村大字権現前、中原村大字津屋城 10.23.57 10.18.37 5.20 − −

- 府県道 竹原大石停車場線

- 一志郡竹原村大字竹原 大石停車場 一志郡下ノ川村、飯南郡柿野村大字上仁柿経由 9.15.52 7.28.56 3.11 − 1.19.45

- 府県道 粥見宇治山田線

- 飯南郡粥見村大字粥見 宇治山田市大字常磐町 飯南郡粥見村(桜橋経由)多気郡丹生村、度会郡田丸町、宇治山田市大字中島町経由 8.21.36 7.11.35 5.38 − 1.04.23

- 一志郡道 矢野六軒停車場線

- 同郡矢野村大字山添 六軒停車場 1.24.57 1.03.40 1.06 − 20.11

- 一志郡道 波瀬六軒停車場線

- 同郡波瀬村大字下世古 六軒停車場 3.01.15 1.11.30 38 − 1.25.07

- 一志郡道 宇気郷大河内線

- 同郡宇気郷村大字柚原 同郡宇気郷村大字柚原(飯南郡界) 20.18 17.28 6 − 2.44

- 一志郡道 宮前八幡線

- 同郡八幡村大字川上(飯南郡界) 同郡八幡村大字奥津 2.06.50 2.05.00 1.13 − 37

- 一志郡道 八幡多気線

- 同郡八幡村大字奥津 同郡多気村大字上多気 1.05.17 1.04.00 25 − 52

- 一志郡道 太郎生名張線

- 一志郡太郎村 一志郡太郎生村(名賀郡界) 1.17.08 1.16.10 58 − −

- 一志郡道 八知伊勢地線

- 同郡八知村大字馬場 同郡伊勢地村大字石名原 1.18.32 1.14.00 52 − 3.40

- 一志郡道 中原松阪線

- 同郡中原村大字田村 同郡米ノ庄村大字久米(飯南郡界) 33.01 26.30 21 − 6.10

- 飯南郡道 松阪中原線

- 飯南郡松阪町 飯南郡松江村大字曲り(一志郡界) 23.19 14.33 6 − 8.40

- 飯南郡道 松阪伊勢寺線

- 同郡松阪町 同郡伊勢寺村 1.22.47 1.22.10 11 − 26

- 飯南郡道 松阪岩内線

- 同郡松阪町 同郡伊勢佐木村大字岩内 1.28.03 26.50 7 − 1.01.06

- 飯南郡道 大河内宇気郷線

- 同郡大河内村 同郡大河内村大字坂内 1.18.13 1.17.44 28 − 1

- 飯南郡道 大石川添線

- 同郡大石村 同郡大石村大字小片野(多気郡界)17.57 3.49 20 − 13.48

- 飯南郡道 大河内阿坂線

- 同郡大河内村 飯南郡伊勢寺村大字伊勢寺 2.15.49 1.16.34 42 − 34.33

- 飯南郡道 宮前八幡線

- 同郡宮前村 同郡川俣村大字田引(一志郡界) 1.31.35 28.09 11 − 1.03.15

##大正13

- 府県道 津和歌山線

- 津市大字津字分部町 奈良県界飯南郡波瀬村大字波瀬(高見峠) 飯南郡大石村大字大石・宮前村大字宮前。波瀬村大字波瀬 認定路線全延長20.10.15 主要延長道路15.23.25 橋梁6.40 渡船場− 重用路線延長4.16.10

- 府県道津名張線

- 津市大字津字分部町 名賀郡名張町字広垣内 一志郡久居町・戸木村・大三村大字二本木・名賀郡アボ町大字阿保 13.00.50 12.25.07 4.53 − 6.50

- 府県道 久居高茶屋停車場線

- 一志郡久居町大字本町 高茶屋停車場 1.02.22 33.28 2 − 4.52

- 府県道 矢野高茶屋停車場線

- 一志郡矢野村大字山添 高茶屋停車場 一志郡雲出村大字本郷経由 1.08.24 1.04.39 1.38 − 2.07

- 府県道 久居家城線

- 一志郡久居町字本町 一志郡家木村大字南家城 一志郡本村・高岡村大字田尻・大井村大字大仰 4.22.09 4.18.31 3.38 − −

- 府県道 宮前六軒停車場線

- 飯南郡宮前村大字赤桶 六軒停車場 一志郡多気村大字丹生ノ俣、同村大字下多気、宇気郷村大字小原豊地村大字堀之内、中原村大字津屋城 10.08.04 9.33.16 5.03 − 5.43

- 府県道 竹原大石停車場線

- 一志郡竹原村大字竹原 大石停車場 一志郡下ノ川村、飯南郡柿野村大字上仁柿経由 9.15.52 7.28.56 3.11 − 1.19.45

- 府県道 粥見宇治山田線

- 飯南郡粥見村大字粥見 宇治山田市大字常磐町 飯南郡粥見村(桜橋経由)多気郡五ケ谷村、西外城田、丹生村、度会郡東外城田村、田丸町、城田村、宇治山田市大字中島町経由 8.21.36 7.03.08 5.29 − 1.12.59(※微妙に距離違う)

- 府県道 上野久居線

- 阿山郡上野町 一志郡久居町 一志郡稲葉村 11.17.44 1.14.26 6 − 10.03.12

- 府県道 久居松ヶ崎線

- 一志郡久居町 一志郡松ヶ崎村 一志郡桃園村・豊田村 2.26.51 2.01.54 3.01 − 21.56

- 府県道 松ヶ崎松阪線

- 一志郡松ヶ崎村 飯南郡松阪町 飯南郡港村大字大平尾経由 35.15 34.43 6 − 26

- 府県道 松ヶ崎六軒停車場線 一志郡松ヶ崎村 六軒停車場 − 23.47 2.52 4 − 20.51

- 府県道 波瀬久居線 一志郡波瀬村 一志郡久居町 一志郡大井村大字井関 2.16.18 1.02.03 17 − 1.13.58

- 府県道 下ノ川波瀬線

- 一志郡下ノ川村 一志郡波瀬村 − 2.31.41 2.30.07 1.34 − −

- 府県道 阿保家城線

- 名賀郡阿保町 一志郡家木村 名賀郡種生村、矢持村大字霧生一志郡境村 4.27.05 4.23.21 1.45 − 1.59

- 府県道 大三松阪線

- 一志郡大三村 飯南郡松阪町 一志郡川合村、中川村、中原村大字黒田経由 5.20.31 4.20.04 3.41 − 32.38

- 府県道 大三家城線

- 一志郡大三村 一志郡家木村 広瀬橋経由 1.34.09 14.49 1.13 − 1.18.07

- 府県道 粥見八幡線

- 飯南郡粥見村 一志郡八幡村 一志郡八幡村大字川上 5.29.52 3.13.08 2.06 − 2.14.38

- 府県道 粥見滝原線

- 飯南郡粥見村 度会郡滝原村 飯南郡粥見村大字粥見字下相津経由 4.04.41 2.16.21 1.41 − 1.22.39

- 府県道 宇気郷松阪線

- 一志郡宇気郷村 飯南郡松阪町 一志郡宇気郷村大字柚原、飯南郡大河内村大字坂内 5.20.14 2.29.00 58 2.26.16

- 府県道 御杖名張線

- 一志郡宇気郷村 飯南郡松阪町 一志郡宇気郷村大字柚原、飯南郡大河内村大字坂内 5.20.14 2.29.00 58 2.26.16

- 奈良県界一志郡太郎生村 名賀郡名張町 名賀郡国津村、比奈知村 5.16.34 4.35.02 2.04 − 15.28

- 府県道 丹生大石停車場線

- 多気郡丹生村 大石停車場 飯南郡茅広江村大字上出江経由 1.32.13 1.07.06 48 − 24.19

- 府県道 相可櫛田線

- 多気郡相可町 飯南郡櫛田村 飯南郡櫛田村大字山添 1.31.09 1.20.26 7 − 10.36

2012-10-30 この日を編集

[D] 10/30

断片その1。綺麗に折り畳まれたバンダナが 引き出しの中に納められているシーン。オレンジ、緑、赤、青系都市迷彩という柄は実際に所有しているもので、納められている藤製引き出しも現実のもの。そうして折り畳んで収納していたことも事実。妙に現実的で、そうだと錯覚し引き出しを開けようとしたほどだ。最近は洗濯すらまともに出来ていず、畳んで収納など夢のまた夢である。

断片その2も現実的だったがコードに引っ掛かるので省略する。

2016-10-30 この日を編集

[きたく] 不発しかない

どこに行くあてもなくなった日曜日、ふと思い出して禁野火薬庫跡へ行き、在りもしない煉瓦を探して右往左往した上に藪漕ぎしたりもした末に何ら発見がなかった。明らかに火薬庫時代のやつだろうという煉瓦の塊を見つけはしたが住宅街の片隅にあって無碍に割るわけにも行かず。もともとそんな都合よく残っているわけがないと覚悟して行ったのだから予想通りといえば予想通りで予定調和的当然之帰結であった。せっかくの晴天の休日が無駄になってしまったがこれでもう「かもしれない」を胸にモヤモヤした夜を過ごすことが無くなるわけだから全くの無駄足だと嘆く必要はあるまい。

帰りがけに久しぶりにぱらいそに寄ってみたが波打ち際の幅50cmしか見て回れなかった。2014年6月末日の訪問が丁度いい具合に干潮に当っていたのだろう。

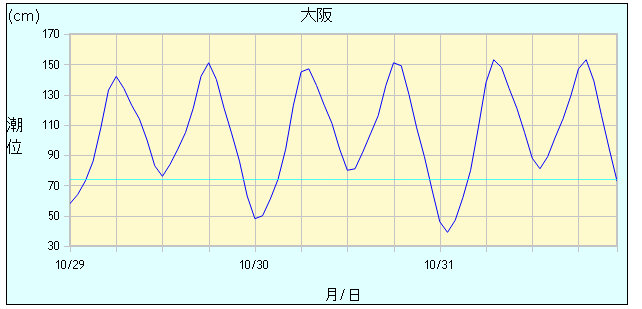

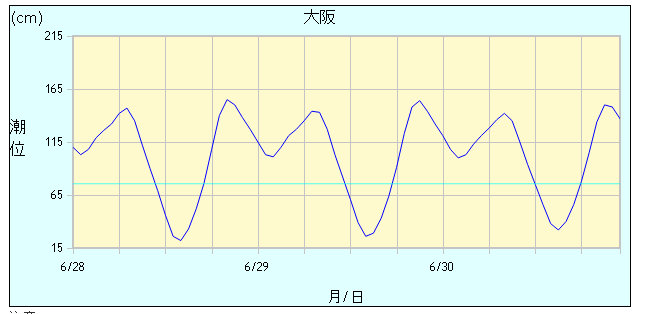

試みに気象庁サイトで潮位変化を調べてみた。上は2016年10月30日と前後1日、下はぱらいそ初見時の2014年6月29日±1日。訪れたのはどちらも午後の3時頃である。

いまごろの最大干潮は夜中の12時頃。昼12時にも引き潮があるがそこから満ちていく頃なのでどんどん溺れていくことになる。初見時は昼過ぎに最大干潮があってちょうどその頃に行き合わせたわけだ。あの時は毛馬橋下の突堤状の陸に向かって飛び石渡しで渡って行くことができるほど引いていた。それくらいでなければ煉瓦の潮干狩りはできないわけだ。

2016.10.30には「四十」と岸煉×と「NIPPON」なんちゃらと刻印された耐火煉瓦の断片を見たのみ。京橋駅から桜ノ宮駅まで住宅街を歩いてみたがそこには何も見つけられなかった。無闇矢鱈に歩きまわるだけじゃやっぱりだめだ。

2019-10-30 この日を編集

[独言] だめすぎる

ダメすぎる、このプロフィール・・・

自分のやってきたこと、おもっていること、を客観的に記述するのはとてもむずかしい。主観的に書くのだったら幾らでも好き放題に有る事無い事書けるのかも知れぬ。面の皮が厚ければ何も感じずに書き散らせるに違いない。そういうふうな皮になっていないnagajisだからただ気苦労するばかりなのである。

何で煉瓦集めてるんだろうね……。コレクションのつもりではないと言いつつ、始まりにその気がなかったわけではないのだし、蓄積中にそれを意識しなかったわけでもない。だがコレクションという言葉にまつわるヤなイメージとは距離を置きたい。集めたものを披瀝して自慢したりするようなことはしたくない。誰かの役には立って欲しい、特定人物でなくても、そうさね、集合知の構成要素的な。そんなことを思う意識の根底には条件付きで翼が欲しいというのと似たような虫の良さがある。

[D] 10/30

記憶に残る夢を立て続けに。ひとつは女性の尻を触ってアフンと言わせる夢。前後が欠落しているため何でそんなことになったのか及びその後どうなったのかさっぱり解らぬ。一つだけ覚えているのは、濡れた手で不意に尻の割れ目を撫でてしまった時のゾクッとする感触を相手に味わわせようとしたものらしく、何とも禁則事項な話である。

もう一つは古本屋の夢。初めて訪れた店で妙に店主と意気投合してしまい、何も買わずに出るのもアレだなあと思って、本やらCDやらをいくつか購入することにした。そうしたら「これは絶版だから値札の二倍増しね」とサラッと言われてしまう。思っていた価格の三倍だということだ。焦って丼暗算してみると数万円の出費になりそうな塩梅。しかし抗議することもできず、その額をニコニコ顔のままで承諾するnagajis(だが払ったかどうかは覚えていない。そのへんで目が覚めた気がする)。

以上の夢をミーティングで(かなりソフトに翻訳して)話したのだが、話してみた結果、夢の中でもnagajisは気弱だということに改めて気付かされ、さらに落ち込んだ。なんでそこで強く出れないのか。夢の中くらい、腹を立てたり怒鳴ったりしてみてもいいじゃないか。

ま、過去に一度そんな夢を見て、夢の中で自己嫌悪になったりしたくらいだから、土台無理な話なのだけれども。いやなやつをぶん殴って蹴り飛ばして腹の底からすっきりするような夢を、一度くらいは見てみたいものである。

[独言] 煉瓦サイズ測定の困難さ

をうまく説明するための練習書き。文献調査?の結果、大高表が現実に即していない可能性が高いとわかりーーーこの現実というのは煉瓦規格に固定の寸法が付随していなかったこと、言い換えれば並型は何寸何分というようなコンセンサスがあったわけではなく多少の誤差が許容されて実用されていたということである。それを敢えて並型7寸4分みたいに限定してしまったところに若干の罪がある。そのサイズ自体は変動の範囲内にあるけれど、その寸法が平均値あるいは中央値のようなものであったかどうかについては疑義が残る。作業局形の厚さなんかは達の寸法とも違うけれど、それはインチ規格を尺寸で表そうとしたことに伴う避けられない変換誤差ではあっただろうーーー、現物の測定結果を大高表に寄せて規格を推定するのはあまり意味がないということになった( 東京形以外はね。あれだけはかなり初期からサイズが固まっていて大高表でもその数値が掲げられている) 。そうすると問題は現物の測定結果をどう活用したらいいのかという話になる。けれどもそれも、焼成時の寸法変動が大きすぎて、結果から素地の寸法を推定するのも難しい。長7寸2、3分〜長7寸7分も変わられたらどうしようもないのではないか。

焼けば焼くほど縮小したものらしく、焼過煉瓦を赤煉瓦より小さな寸法で購買した例もある。葦谷砲台の煉瓦なんかは好例。焼過煉瓦は並型くらいまで縮んでいる。そこまで行かない比較的赤い奴も小さいのが集中している一角があったりした。

もし、建築や土木工事の仕方書で購入煉瓦の規格が定められていて、その規格が厳密に護られていたとすれば、現物の測定結果は仕方書の規格になっているはず。 仕方書規格で濾した結果を見ていることになりそのフィルターの目の寸法を知れるわけである。けれども葦谷砲台や北吸隧道のように異なるサイズの煉瓦がにべもなく使われている場合は(うんこれは全くの誤用である)どう考えたらいいのか。

役立つデータにするための策。ひとつは、煉瓦各個の長幅厚をセットで測定し、その比率を見ること。長手列で長手を10箇所計測し、小口列で小口を測り、その平均値を出すんじゃなくて、一個の煉瓦の長手幅小口の測定結果を10個集める必要がありはしないか。煉瓦が等方的に縮むのであれば結果は似たような比率になるはず。とはいえ、そんな測定ができる状況は非常に限られてくる。生石山砲台くらいに破壊された構造物でないと個々測定なんて無理な話だ。

あるいは、厚さに だけ 注目して規格に寄せていくほうが現実的か。どの文献でも並形<作業局形<東京形<山陽形という関係になっている。長手や幅は文献によってまちまちだ。だから例えば1,8寸より小さいなら並形、その前後なら作業局形と推定していくほうが現実に即しているかも知れない。ただそのやり方では並形と作業局形の区別がつかないかも知れない。そもそも規格がわかったところでそれ以上議論を発展させにくいところがある(鉄道構造物に作業局形が使われていたとして、それが新旧の指標にできるかと言われれば、現時点ではたぶん無理。達がM24にできていたとしてもそれ以前に作業局形がなかったということにはならんからな)。

よほど限定的な、特異な状況下では、役に立つことがあるかも知れんのだが。

そうじゃなくて「規格」そのものから情報を読み取るようにしてみてはどうか。なぜその規格が生まれ、定着したのか。どこから縁って来たるものなのか。 民俗学の昔話や方言に対する態度と同じような心持ちで煉瓦規格に対峙してみたほうが(測定結果ではなく規格に対してだ)、有益な情報が引き出せそうな気がするのだ。 煉瓦寸法にではなく、規格の存在それ自体に意味を見出そうと言う訳。

うん、全然すっきりしねえ。

2020-10-30 この日を編集

[新聞読] 日本立憲政党新聞M18.4-6

胸踊るような発見はナシ。眠くて眠くて参った。

M18.6.に大洪水。旋回橋だった頃の安治川橋が爆破されたやつ。同じ頃安治川口の雑居地の拡張が始まっている。M19、20頃の煉瓦業流行のきっかけがこの辺りにあるのかも知れないと思ったりしたが、直接には大阪周辺での紡績業の勃興であるはずなので、まあ県恐怖会であるだろう。

スマホのグーグル日本語入力は牽強附会が一発変換できないのか。やだな。

行き帰り含め5時間で3ケ月分。読み終えるのはいつのことか。そもそも読み終えられるのか。しかし今もっとも読みたいものがこれであるかもしれない。明治初期から中期にかけての日本の(大阪の)空気感を感じていたい。しかしあれだな、M18から読み始めたのは失敗かも知れぬ。M19、20頃であればまだ煉瓦絡みの話が多かったに違いない。M18は景気の谷の底だったようで景気のいい話はほとんど出て来ない。阪堺鉄道が着工した程度。いや、加太に要塞を建設するという報道を見つけたのと、藤田組の皮靴工場が難波新地六番町にあったのを確認できたのは収穫か。それをbdbに追記しようとしたら何をトチ狂ったか大阪鉄道湊駅と書いてあった。こっそり訂正しておく。

パンチがすぐに見つかった時にはバインダーが底をついていた。バインダーを買ってきたら今度はパンチが見つからない。新手の嫌がらせであるか。

2021-10-30 この日を編集

[きたく] 正確には一昨日

東経135度49分49秒81、北緯35度4分5秒34、標高734mの地点に、ノートパソコンが落ちていた。

詳しくは確認しなかったが厚さ4cmくらいあるFM-V BIBLOだった。ハードディスクが破壊的に取り外されていて、そのことが一番意味不明である。処分に困った人間が不法投棄しに来るような場所ではないし、HDDを処理しているのならわざわざ山中に棄てずとも良かろう。そのへんの電柱の脇にでも放っておけばいい。而してこの斜面に落ちていた人工物はこれだけだったというのがまた謎である。

HDDがなかったのはかえって良かったかも知れない。変に残っていたりするとなおさら犯罪の匂いがキツくなる。

2022-10-30 この日を編集

[煉瓦刻印][きたく] 衝撃の結末

逢魔ヶ時に、してやられた。まさかこう来るとは。

追記:前河原避溢橋のネズミ男のビンタの如きビビビ列にも痺れたが---Iさんはこの橋梁のことを言っていたのだろうか。3年前の煉瓦展示の時に「有名な3連の煉瓦アーチ」に刻印を見つけたという話をされていて、しかしその写真がカメラロールから発掘できず、その場限りの話で終わっていたーーーなおその足で田村の先まで歩き通して煉瓦橋梁をみてきたが「ビ」が見られるのはここだけだった---、最後の最後、鯉川橋梁で「まさか向川暗渠みたいなことは起きないよな」と思ってめくった葛の下に「キ」があってぶったまげた。んじゃあさっき見た海サンバ川のアーチにもあったりしたら嫌だなあと再度立ち寄ってみれば”○シ”を見つけ出して。結局日暮れまでうろつくことになった。

海サンバ川の小口に”○+カナ”が出現したことで、京阪神地域で見ていた”○+カナ”が”○+英字”に繋がっていく可能性が出てきた。もしかしたらそれが”キ””メ”にも続いてさらには石部の無名暗渠のカナ印とも繋がっていったりするのか。前河原以北の肉厚アーチ群は一応小口も見たつもりではいるのだけれども、そのつもりでいた海サンバ川や鯉川で小口印を見過ごすところだったことを考えるとちょっと怪しい。愛知川の北の2つなんか大丈夫だろうか。

京阪神地域の”○+カナ”とはサイズ感が違うと思っていたけれど、も手元の”○ホ”の型を取って同じ条件で比較する必要がある。一連の刻印は型取材ですべて採取してある。

_ 絹路 [日時が合えば、行きますヨ。]

_ nagajis [23、24の連休辺りはいかがでしょか?]

_ 絹路 [自分はOKですが、他には...誰もおらんの? 現地まで輪行で?]