録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1942-01-07 この日を編集

[陸幼日記]一月七日 水曜日 曇時々晴

雨日故に昨日に比し大部温なりき。授業始まりたれど休暇の為少し要領忘れたり。要領悪し。午後は雨の中に体操をなしぐしょ濡れになりぬ。随意運動時には裏山に登る。品田は愈、面白く六寝室人気の中心人物たり。今日より寝室取締生徒は自習室・野外にても十人を取締る如く新に定められたり。

1943-01-07 この日を編集

[陸幼日記]一月七日 木 晴後曇

(欄外「零下六度」)

誠に良天気、然し午後は曇天なり。熊本の気候は正に之れなり。九時より帰校申告、体力章授与、命課布達式あり。我甲体力章を受〔授〕与されたり。命課布達式は前田・芝藤両大尉殿にして三年一訓一年二訓の生徒監に任ぜられたり。十時より生徒監殿訓話「昭和十八年の心かま得)

形而上

一、{1目的

2負けじ魂(生存競争)

3和 (相互扶助)

二、取締生徒の指揮<br>

形而下

一、体力

十六時より校長巡視。裸体になりて体格を一々検せられて通られたり。身体検査あり

身長 一六三・八cm 胸囲 八三cm

体重 五五・六kg 呼差 五・〇cm

体重は荷週間の休暇中努めた〔る〕結果二・六kgの増加をみる。一般に人の体に近付くを得て誠に嬉しき次第なり。その他ひまの時間は随意なりき。努めて勉強をなすも未だ心から之をなすまでは至らず残念なり 頗る良好なり。

1944-01-07 この日を編集

[陸幼日記] 一月七日 金 曇

どんよりした天候にて北風強し。

勅諭奉読式〇七・三〇より後期の先ず初に当り行われたり。教授部授業開始、代数は再び萬田教官殿となり安心したり。午後の術科は極めて張切って行えり。体操→もといを言うな。訓話→勇断

運動班運動は剣術。十日間の中に半ば忘れかけたり。素振りを励行せよ。何も彼も若き生徒監殿に負けざる如き元気にて行いし故相当暖かりき。卒業まで一ヶ月を十分鍛えると言わる。心構え十分なり。勉強手につかず。飯食えず。〔勉強以降朱傍線、欄外に「如何にせんや」〕

2006-01-07 作業と本 この日を編集

協賛ページ

はにまるさま,ひっぴーさま,お待たせしました.協賛に加えさせていただきましたm(_ _°)m.ナキイルカさまのURL変更も反映しております.遅くなって申し訳ありませぬ.更新洩れのある方はORJ_readers@yahoogroups.jpにご一報いただけると助かります.アクセスログのチェックは後手後手になりがち・・・.

日本の橋

橋についてちゃんと知っとかないと,ということで,三が日に注文した「日本の橋〜鉄の橋百年のあゆみ〜」が届いた.朱線入りだが読めさえすればいいタチなので構わない(そのほうが安いしね).明治・大正・昭和の橋のことだけでなく,今は撤去されてしまった橋の写真や技術史的なところも抑えられててとても勉強になった.イギリストラスとアメリカトラスの違いとか.橋にまつわる短歌がさりげなく添えられているのも趣深くてよい.

夏の夜のあけ残りけり吾妻橋 子規

橋が面白いと感じるところは,ふだん利用している橋が実は戦前のものであったり,当時の最先端な施工であったりするところかなと思う.例えばJRで淀川を渡って大阪市街に通勤している人は多いだろうけど,明治時代の,それも現存最古級の橋を毎日渡っているとは気付かないんじゃないかな.日常のすぐそばにある百年前.そんなキャッチが似合いそう.

そして(素人目からすると)複雑な分類も興味を惹かれる.ただの橋じゃん?と思っていたら大間違いで,トラスにしても組み方によってワーレントラスやプラットトラスなどに大別されて,まあここまでは解るのだが,さらに並行弦分格のボルチモア型とか曲弦分格のペンシルベニア型とか跳ね出し桁付=稀だとか何やかやとあって.なんとなく凄そうなのは解るのだけどどこの部材のどの構造を指しているのかいまだによく解らない.そういうのを知っていれば,出かけた時に発見があっていいのになと思う.但し橋は講究され尽くしている観があるので,道路隧道のような新発見はできそうにないな.

2008-01-07 高原状 この日を編集

正月らしい正月などあろうはずもなく、だらだらと次号のpdfを進めている。なんだか物足りない。物足りないというより書くことにノリがない。文章がワンセンテンスのフレーズとしてでしか出て来ない。一語書いては消し、前後を入れ替えててにおはを変えて、というのを繰り返すばかり。困った。自分の記事については正直ネタから自信がないうえ、追加で調べに行ったアレが不発だったし体力の衰えを見せつけられるし、だしな。困った困った。

書くことがだんだん下手になっていくのがわかる。内から湧き出る何かが決定的に欠けている現状、書いたところで納得のいくものが書けるはずもなく、飾りをつけてみたところでギコギコ動く玩具でしかなく、他に頼ったところで根本解決にはなりはしないのだ。それは判っているのだけれども、どうすることもできないままキーを叩き続けている、といういちばん良くないパターンだ。この文章も書くのに随分な時間がかかっている。

気分転換に本を読んでみたりもした。明治大正の頃の登山家はみなすばらしい紀行文を残している。世間一般の登山家ほどの興味はない自分なのに、読み返すたびに心を打たれ、知らず知らずのうちに風景を脳裏に描いてしまう。たった数行の「疲れでよく眠れなかった」という記述の背後に、節々の痛みを意識しながら寝返りを打ったり、朝という迫ってくるリミットを前に焦りばかりが積み重なってゆくさままでをも思ってしまう。体験と、それを伝えたいという思いがあって生まれた文章だからだろうと思う。そういう体験をしたいという前に「どう書くか」で悩んでいるようでは一向に変わらないはずだ>nagajis。ということだけは何とくなくわかった。

やりたいことはあれこれあるのだけれどな。。。貧すれば急須、嗚呼。

[独言] 独言

こういう時だけ人らしく弱音を吐く。冬の午後の弱々とした陽射しにせつなさを感じてしまうほど心が弱くなった。いま旅に出れば、日が暮れるまでの残り時間ではなくその時々の感情に左右されることになるだろう。今は笑いよりも、安穏と、もっと光がほしい。泣けば少しは世界が明るく見えるようになるだろうか。

[独言] 検索機能

誰の役にも立たないだろうが当部録"に検索機能をつけた。正月の出来事だったか。Namazuなので少々クセがある。

ついでに過去号も検索できるようにしている。Namazuの性質上検索結果だけではヒット個所が掴みにくいうえどこがどうクセなのか説明するのもややこしいのでORJの裏機能ということにして詳細はざっくりばっさり省略する。リンク先が「file:///C:」になっていたりページ毎に分割されていたりする辺りから用途や製作の苦労を推測していただきたく思う。そもそも作者が意図したようには動いていない(統合版のページ指定オープンはAcrobat on IEでなければ動作しない。あと、ドライブレター決め打ちなのは非常に不本意だが他にしようがないのだ、namazu.cgiを使う限りは)。

[tdb] コメント不具合修正

コメントの登録に不具合があるというご意見をいただいていて、それは修正したつもりになっていたのだけれど、改めて画像を登録しようとしたらさまざまな不具合が残っていることを発見し、直すのに手間取った。現状はたぶん動いていると思う。投げやりなのではなく根本の部分に触らなくなって久しいために肝心なところが思い出せない。まだ何か残っていそうな気がして恐いのだ。

そもそもPostgre側にラージオブジェクトを削除するトリガを仕掛けておいたことをすっかり忘れていた。loが削除できないって小一時間悩んでいたのが実は2回削除しようとしてたのだった。それ以前にはcommentやphotoを1テーブルに集約するように変更したことさえ忘れていた(このへんは完全に覚え書きモードなので無視してください>各位)。

route.phpやexport.phpだってGoogleMyマップができた今となってはあまり役に立たないしな。こういう屑なCGIばかり量産している。

2011-01-07 この日を編集

[独言] うわぁぁぁ・・・

やるきなさすぎな2日間を過ごしてしまった。実のあるやったことといえば少し原稿書いて風呂に入って寝て食ってKINIASホームページ更新しただけじゃないか・・・。発送とかあれとか、やることもっとあるだろう?

やるきなさぞう!やるきなさぞう!推測じゃないな、断定だ!

[KINIAS] ニューズレターHP,電子メール版

kinias.jp。メーリングリスト形式の「ニューズレター電子メール版」もやっていますので興味のある方はどうぞ・・・。

正直なところ電子メール版の位置付けがわからなくなってきた・・・。eNLで流してHPにも載せるのは方向性としてダブルんじゃないかと思いつつそうせざるを得なくなっている。もっと価値あるニュースを探してこないといけないよなと思うものの、そこまでアンテナが広がっていないというか、どこまで手を伸ばしていいのか。。今年はもっと頻度を上げたい。質を上げたい。

[独言] 確か昨年は食べた

昨年は七草粥を食べたような記憶がある。このへんでは大分産のパックが売っている(先々日くらいにスーパーへ行ったときに売ってた)。が、今年はしなかった。ダレテタのもあるが、調子にのって買ってきておいた青物野菜がまだまだ沢山余っている。頂き物も残っている。これを消費せねば。

ほんとうは野山へ行って7つ揃えてみたい。

それで結局うどんを頂いたのだが、具が適当だった。昨年暮れに買って残っていた水菜、正月明けに買ったほうれん草、先日慌てて買ってきたチンゲン菜、しいたけを煮て出汁醤油で味付けして盛った。それに、これまた昨年暮れの味付きおあげさんと卵を入れた(「昨年暮れ」は両方にかかってる)。冷蔵庫がないくせに生物買い溜めるなっちゅうねん(いきものではない)。

食べながら結構クサが入ってるなーと思った。数えたら七草になるんちゃうか。

水菜

ほうれん草

チンゲン菜

ぶつくさ(考えなしに買いよって・・・)

ものぐさ(鍋から食ったので)

クサらなかった卵

あと一つ・・・なんか入ってなかったか。

2012-01-07 この日を編集

[戦前特許] コンクリート杭

特許合戦まだまだ続く.白石爆薬式は爆破直後にコンクリートを落として塞ぐ改良特許.昭和4年11月18日.

http://core.the-orj.org/cgi-bin/oldpatentwiki/wiki.cgi?page=83163

東洋コンプレッソルは球根ピラミッドを作る方法.これはやりすぎだろ,とおもわんでもない.

http://core.the-orj.org/cgi-bin/oldpatentwiki/wiki.cgi?page=83544

それで,補助錐がついた主錐を回転させてコブを作ろうという山西源三郎の杭も追加特許があった.この人はブラジルに渡った青年実業家らしい.

http://core.the-orj.org/cgi-bin/oldpatentwiki/wiki.cgi?page=82892

http://core.the-orj.org/cgi-bin/oldpatentwiki/wiki.cgi?page=84186

[ph.] 空 2012.1.7.

クシャミの出るような青空だ.

クシャミの出るような青空だ.

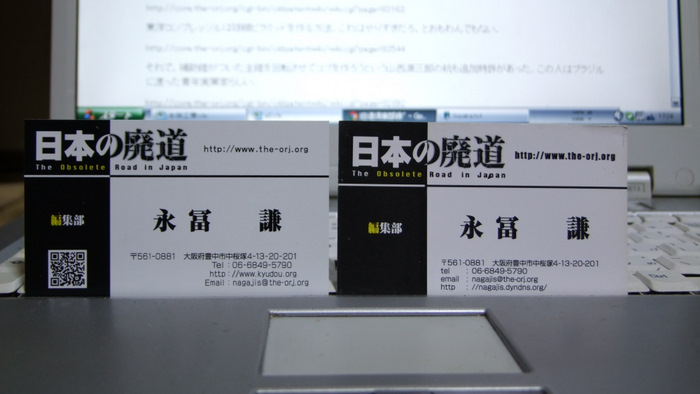

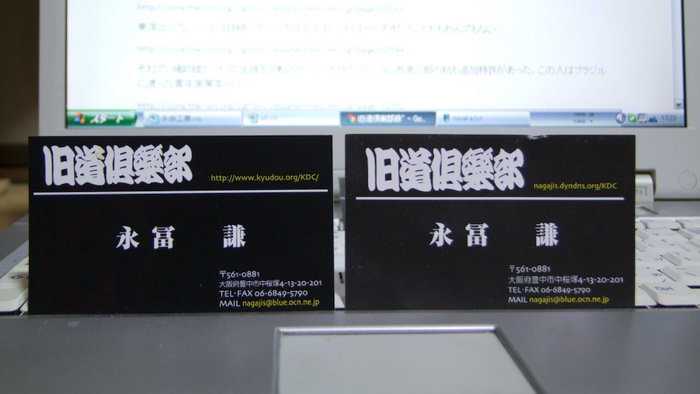

[独言] 名刺届いた

公式の.これでPのひん曲がった失敗作から解き放たれると思うとワキウクするがtとhの間はもう少し詰めておくべきだった.なおQRコードはURIだけでコンテンツを用意していない.携帯がないので確認すらできない.

部のも尽きていたので合わせて作り直した.ロゴを小さくしてORJのサイズにあわせ,URI変えているほかは同じ.英数字Skiaも微塵も変わらない.

部のも尽きていたので合わせて作り直した.ロゴを小さくしてORJのサイズにあわせ,URI変えているほかは同じ.英数字Skiaも微塵も変わらない.

どちらも新ゴLが使えなくなったので若干苦労した.今までのより黒の乗りがいいように思う.名刺入れに入れて持ち歩いたら即効でスレてしまう羊羹.

旧名刺は山に置いてくるのにばかり使ったので持っている人は結構レアかも知れない(手元にもまともなのが残ってない).さっさと破棄してほしい.

2013-01-07 この日を編集

[奈良近遺調] アッー!

生駒航空灯台について根元的なミスに気づく。あれって厳密に言ったら東大阪市の中にあるんじゃね???

なんかこんなん多いよなー。白砂第二発電所とか五月橋とか木津浄水場とか。大阪府の近代化遺産には出てたっけ?

2014-01-07 この日を編集

http://opacsvr02.library.pref.nara.jp/mylimedio/dl/page.do?bookid=100305220&tocid=0&page=364&pageseq=364

http://opacsvr02.library.pref.nara.jp/mylimedio/dl/page.do?bookid=100312847&tocid=0&page=190&pageseq=190

五月橋架橋の件

http://opacsvr02.library.pref.nara.jp/mylimedio/dl/page.do?bookid=100312847&tocid=0&page=194&pageseq=194

吉野山林鉄道 丹治から迫まで!

http://opacsvr02.library.pref.nara.jp/mylimedio/dl/page.do?bookid=100312847&tocid=0&page=287&pageseq=287

http://opacsvr02.library.pref.nara.jp/mylimedio/dl/page.do?bookid=100305220&tocid=0&page=236&pageseq=236

砂防

http://opacsvr02.library.pref.nara.jp/mylimedio/dl/page.do?bookid=100305220&tocid=0&page=245&pageseq=245

西熊野街道T12

http://opacsvr02.library.pref.nara.jp/mylimedio/dl/page.do?bookid=100289882&tocid=0&page=205&pageseq=205

西熊野街道T4 この頃未だ熊野街道

http://opacsvr02.library.pref.nara.jp/mylimedio/dl/page.do?bookid=100288995&tocid=0&page=101&pageseq=101

車坂 M31

2015-01-07 この日を編集

[独言] 七草をかう

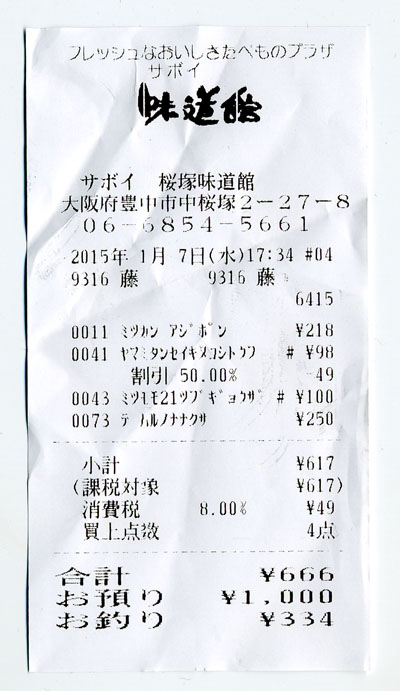

七草を買ったら666円になった。Oh, Damm.

七草を買ったら666円になった。Oh, Damm.

七草はうどんの具になった。おかゆでも良かったのだがそういたわるほど暴飲暴食をしていない。アルコール類は一切摂取していないからな、この正月は。この正月も。

[コアダンプ] 繰り

六甲DW再撮

鈴鹿隧道

秋月隧道

この際だから山下とか。

鏡山は同じ角度のがあるよね

清洲橋、四ツ橋、

道である方がいい

明治神宮

橿原神宮

吉野山

観音橋

凸な

水晶橋

基本的に橋ばかりやねえ。まーみなおさんと。

東京ノハOさんにお願いすればいいんじゃね。

白川又。

橋/トンネル/道 橋数種で5。

[ph.] 猫

[煉瓦刻印] 「ヲ」

桜の宮のぱら磯で見つけたもの。比較的わかりやすい。二画目の横棒が突き抜けているのが特徴。どの「ヲ」刻印にも共通するものだろうと思う。

「大日本商工録」の表記を鵜呑みにすれば、これが播州煉瓦合同の刻印ということになるのだが、Iさんの聞き取りの時、お姉さんが「あちこちでよく見るねえ」とだけ仰っていた。播煉の刻印だという認識はなかったようだ。戦後から関わり始めた方なので播煉成立直後(S3)のことはご存じないとしてもちょっとそっけない感じ。もし「ヲ」=播煉だったとしたら周りから聞かされてたりはしなかったのだろか。

てなことを考えると、これが播煉の社章だとは考えづらい。むしろ中播の末期の社章なのではないか。小田千代蔵の「ヲ」。日本全国諸会社役員録では中播煉瓦改称とかなってるしな。いやいや、播煉成立直後は小田が社長をしていたのだから(中播社長ではなかった?)、その後高谷耕司が社長となるまでの間のごく限られた時期にだけ使われたとすることはできる。しかしそれにしては分布が広い。この通り大阪まできている。 高谷氏は元播陽、んで樫野と関係が深かったのだっけ。

この刻印も裏側に打刻。2個打たれていたらしく左端に欠片が見える 。

2020-01-07 この日を編集

[読][煉瓦] Martin Hammond "BRICKS AND BRICKMAKING"(SHIRE LIBRARY)

昨年届いたB&Bとはまた別の同題の本。著者と発行元が違う薄い本である。本当に知りたかった情報はこちらのほうにあった。

同書p.23に、Hoffmanの設計事務所が描いたというホフマン窯の設計図面が載っている。1875年にLilleshall Companyのために設計したものだ。これには確かに副煙道が描かれている。次ページにある典型的なRectangular窯の図にも"HOT AIR"を通すトンネルがある(長方形のプランで中央縦方向に一本の副煙道と一本の沿道)。この副煙道で熱を輸送するところにホフマン窯の特許のキモがあったといってよいはずである。

一方、このような副煙道をもつ窯は日本に現存していない。日煉の窯も下野の窯も中川煉瓦のもそう。播州のだってことごとく副煙道なしだった。センセーショナルな言い方をすれば「日本にホフマン窯はなかった」ということになりかねないのだ。

んじゃあM21の農商務省の分析報文の解説は何だったのか。なぜホフマン窯は普及しなかったのか。特許期間の関係かとも思ってみたが当時ドイツの特許権は3年か5年かそこらで切れるものだったらしいし(https://system.jpaa.or.jp/patents_files_old/200801/jpaapatent200801_029-042.pdf)、日本で煉瓦製造が本格化するのはホ氏特許の10年後なのだ(特許は1858年取得、明治元年=1867)。考えてみたらそうなんだな、日本で、当時この窯を何と呼んでいたかといえば、「輪環窯」とか「輪窯」とかなんだな。独り大阪窯業の大高が「改良ホフマン窯」の特許を得たくらい。

2025-01-07 この日を編集

[独言][煉瓦]めげた

わかったつもりになった瞬間に瓦解するのはいつものことのようである。表面計測が狙っている煉瓦規格の等縮小とは限らないとはわかっていて、だから20セットも測ってきたわけなのだけれども、その結果として得た平均値が規格通りでない事例がどんどん出てきている。例えば琵琶湖疏水。計測した構造物ではどれも厚さが2寸に満たないものばかりなのだが、手持ちの蹴上工場製品を測ってみると確かに2寸ある。平の中央付近では確かに2寸ほどあるんだ。それを長手や小口で厚測定すると3mm以上薄くなってて、それが偶々の事象ではなく、どの煉瓦もその傾向であるらしいのだ。そうしてそんな芯の厚さは構造物では測れない。表面計測をする以外にない。そうやって測った表面計測の値を規格推定に使えないとすれば今までやってきたことが全部わやになってしまうのである。

改めて手持ちの煉瓦を調べてみると、表面計測と芯計測(各面中央で長手・小口・厚を測るようなもの)では1mm前後厚く測れるのが普通で、場合によっては厚が3mm変わる場合もある。特に長手で厚を測ると芯厚との差が大きいようだ。長手も芯厚と長手面の表面計測とで3mm前後は変わる。これは比率的に当然のことと思われる。3mm違えば表面計測で7.3寸が芯で7.4寸になるわけだから、並形を7.4寸とすることに不都合はなくなるわけである&どうりで並形ジャストが見当たらないわけだ。

結局のところ、ものの測定値から元の規格を正確に推定することが可能なのは、バラバラになった煉瓦を一個一個計測できるような特殊な場合に限られて、構造を保った煉瓦積みの表面を測ってするようなのは至難の業、時間の無駄に近い行いだと考えたほうがよろしい。

もっとも、芯が必ず厚くなるとは限らず、きれいに作ってある煉瓦では表面計測でもそれなりに良い値になることも多かった(手持ち煉瓦総皿絵の結果)。一般の建築に使われたような上等な煉瓦なら表面計測でもイケルのかもしれない。鉄道暗渠とか橋台とか砲台建築とかいった“雑い”建築物ではそこまで上等品を用いていないだろうから、そういうのでは表面計測と芯計測で差が大きいものと思う。表面計測の値は表面計測値として参考にはなるかもしれないが、それを既存の規格に寄せるなら相当考えなきゃいけない。

琵琶湖疏水の煉瓦が厚薄めの平均値になるのは、ある特定の工場の製品ばかりを使ってあるからかもしれない。その工場の製品は統一的な製造法に則っているはずなので、できあがったものはどれも同じような癖が現れることが想像される。焼き方とかも含めて。

[煉瓦]雲母

総皿絵をしつつある中で雲母含有煉瓦がけっこう見つかった。一番意外だったのは琵琶湖疏水工場製品。□疏も○疏もそこそこ入っている。奈良の平岡窯とか、小島煉瓦の製品とかも。津守煉瓦の小さいやつにも入ってたのは意外。津守のは狭山時代のやつじゃないかと想像していたが、浪速区でもいいっちゃあいいのか、阪府授産所のも含んでたわけだし。でも結構よく焼けているように見えるんだよねえ→件の小六稜星。それら元から入ってたやつと、モルタルの砂に含まれていたやつとをちゃんと見極めないといけない。江之子島庁舎、生石山第一・第二、揖保川橋梁辺りはモルタルに(も)多く含まれている。揖保川橋梁にあるからといって山陽鉄道がぜんぶそうとも限らないのがちょっと不思議だ(夢前川橋梁のモルタルには含まれない)。現場の川砂を使ってて、そこに含むか含まれないかの問題なんだろうか。

Before...

_ 八紘一宇大会 [こんなに素晴らしいファッションをお笑いだなんて・・・]

_ nagajis [ファッショだったりして(汗]

_ 渡辺(仮) [そういやウチ(旧)もどっかでユーモア・お笑いにカテゴリ分類されてたな。 笑いを求めるとは中々高度な嗜好ではないか。]