録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-12-24 この日を編集

[陸幼日記]十二月二十四日 水曜日 晴

十時半より内務検査あり。十時半までは準備。午後には勅諭考査あり。勅諭は良かりしかど、聖旨を十分に書すること能わず。幼年学校生徒にていと恥ず〔づ〕べき事なり。愛校作業にては土運搬をなし遥拝台を高くす。夕は第八寝台にて訓育班会をなすも、いと愉快に為すことを得たり。予爾後内務検査の精神を忘れず、日常の行事に邁進せん。

1942-12-24 この日を編集

[陸幼日記]十二月二十四日 木 曇

午前中授業、午後は内務検査及び其の準備あり。十七時帰省申告 鬼木生徒監殿は今般予科士官学校中隊長として御えい転なされたり。今日此に始めて同生徒監殿に対して有難味を感じ別れづらくありたり。夕食後は専ら帰省の準備をなす。嗚呼思えば百二日の前半も早夢の如く過ぎて休となりぬ。今に年ともなれば左程帰りたしとも思わず。然し心はやはりはやるものなり。今日は誠に長き終日なりき。頗る良好

1943-12-24 この日を編集

[陸幼日記] 十二月二十四日 金 曇

午後より風を増す。数学は唐沢中尉殿が来られたり。萬田教官殿が我等に哀訴をつかして我等の担任をやめられるかと思う時残念なり。もう一度彼の熱を呼び起し共に学びたきものなり。教練は中隊密集にて久し振りに厳々したる動作をなし精神も頗る緊張し嬉しかりき。之が今年最後の術科なり。部長殿訓話(一)宣戦大詔に徹しよ (二)意気(蒙古来の事共) 運動班運動→継走・騎馬戦 愈〃緊張の中に実施中なり。良好なり。

2005-12-24 進捗と叫び この日を編集

進捗

ヨッキ氏メインup.A4横にしたら44ページになった.ページは増えてもサイズは前号とあまり変わらない.その割に今回は写真を贅沢に使っているように思う(ああいいったりきたりな文章だなorz).今までのやり方がスマートでなかったということだ.

自分のメインも約2倍増の19ページだが,前号と同じくらいのサイズになっている.

このほかはエッセイだけ完成.あとは25日以降に.間に合うのか心配なのはいつものことだから.それよりも.

時間がほしい

リアルな生活で年末進行とかゆうものに追い掛けられていて,ORJのことを全く構うことができない.昨日もデフォルトで出社だ.考えてみればORJを始めてこの方まともな休みがなかった.夏休みはおろか盆の休みすらなくて.これで給料が良ければ我慢するが(以下仕事への愚痴が数行.自粛)

今はただORJを作ること−−−誌面を作ったり原稿書いたり−−−だけで時間が過ぎていく.舵取りも何もあったものじゃない.NPOを目指すことも,趣味で食っていく目標も,それ以前に探索へ出かけることも,うやむやなままで時間ばかりが過ぎていく.

おれはこんなことがしたいんじゃない!

もちろん,愚痴をこぼすだけでどうにかなるとは思っていない.アクションを起こさなければ何も起こらない.それは解っている.しかしそのアクションを起こすための時間すら失われているのが現状の自分だ.くそう.

2008-12-24 謝意ですから この日を編集

[独言] 「イブ」というルビを振るのも可

シュレディンガー音頭を踊るJIS男。どこかで使ったネタのような気もするが。

[web][ORJ][バックナンバーCD] あれこれ

気難しい受付の最も気難しいそれはアンケートの処理である。何しろ創刊号の頃からの付き合いであるうえ場当たり的建て増し的に修正を続けてきたため触れたくない混沌さになっている。いまだにうまく制御できない。

そこへバックナンバーCD#2用アンケート処理を入れなければならなくなった。どうやって機嫌を取ろうか悩んでいたわけだが、結局のところ

if($_POST['hanyou']!="")

{

$tmpqcm="Q".sprintf("%d",$_POST['kiji'])."_CM";

$tmpqno="Q".sprintf("%d",$_POST['kiji']);

$_POST[$tmpqno]=$_POST['Q'];

$_POST[$tmpqcm]=$_POST['CM'];

unset($_POST['CM']);

unset($_POST['Q']);

}

という9行だけで済んだのだった。珍しく一発OK。クリスマスイブだしな。

はいそこ、$_POSTに値入れんな、なんて突っ込んじゃだめ。

pdf関係の修正はおそらく全てup。少し寝かせて様子を見てから統合版を作る。

[独言] 寝る

今この瞬間、世界のどこかに幸せな人がいるっていうことを祝福しつつ。nagajis? nagajisはいつも幸せですよハイ。

2010-12-24 この日を編集

[奇妙なポテンシャル] #210

日本と欧米ではうっかりさんの存在割合が違うのではないかと思う。日本人にはうっかりさんが多く、欧米ではそうでもない、と。

ここに置いてある肉を食べてはいけない。

You can not eat this meat.

日本語は否定が最後に出てくる(最後まで読まなければ否定かどうかわからない)ので、呆とした頭で読んでいくと、「この肉」がまず頭に入ってきて、終いまで読まずに食べてしまう。その結果腹痛を起こしたり下痢したりする。うっかりさんである。英語のようなインド・ヨーロッパ語族は真っ先に否定がくるから「いけないんだな」という情報が頭に入ってくるのでまず身構える。結果、食べない。

以前東京で、電車の架線に引っ掛かったビニール袋を車掌さんが(確か素手で/少なくとも電流を切る等の感電対策をせずに)取ってしまったことがあった。管制室へ問い合わせたところ「携帯で写真を撮って送れ」という返事が返ってきて、それを「ビニール袋を取れ」だと誤解し、取ってしまったのだという。「とれ」という言葉だけに反応した結果だが、取らなければ電車が動かない状況にあって、「とれ」という言葉をそう解釈したのは理解できる。自分でもしそうだ。

2011-12-24 この日を編集

[戦前特許] 第78類 鉄道(P.667)

鉄道マニアの人はどうぞ.罫線はどういう意味があるのか不明だったがとりあえずそのまま入れた.

http://www.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ipdl?N0000=101

文献種別「C」,文献番号を下記コピペで栗.ハイフンの前,表記のないものは昭和なのでS20とかS26とかにする必要あり.12/25に修正.でてこないときは文献種別「B」で.

A 鉄道

- 0 軌道

- 42306

- 183464 S25-137

- 194320 S26-7556

- 201021 S28-2155

- 11 基礎

- T14-4861 102272

- 143613

- 184913 S25-1901

- 143613

- 111 軌道舗装用

- 24771 102035

- 12 まくら木

- 19338 S14-1410

- S17-923

- S31-10406

- S17-923

- 121 木製

- 165551

- 122 コンクリート製

- 1598 4378

- 7429 26275

- 33862 36295

- 38621 45188

- 45516 62440

- 65384 72847

- 73434 79089

- 80828 S08-2427

- 177604 179845

- 180044 180754

- 182518 182585

- 184664 S25-1232

- 186568 S25-4006

- 196177 S27-1931

- 206501 S29-1601

- 207653 S29-2842

- 211198 S29-6954

- 7429 26275

- 123 鉄製

- 11319 15765

- 19338 22412

- 24662 34224

- 70395 166447

- 19338 22412

- 129 まくら木移動防止装置

- 165647

- 2 軌条,その固定

- 41230 S11-4346

- 218889 S30-6804

- 21 軌条

- 44390 103783

- 160375

- 190757 S26-4354

- 191970 S26-4353

- 219000 S30-6805

- 160375

- 211 軌条の形状,構造

- 38007 101498

- 215648 S30-2103

- 219534 S30-6806

- 212 軌条相互の接続

- 1867 4371

- 7436 7827

- 8526 9675

- 11995 12612

- 14499 19206

- 20068 22804

- 24660 25898

- 30855 34900

- 34905 36116

- 36616 38846

- 43615 62792

- 66108 72536

- 72538 79563

- 80742 80743

- 81959 133620

- 137050 139222

- 146228 S17-5112

- 183050

- 184802 S25-1233

- 186623 S25-3002

- 193623 S26-6601

- 198174 S27-3553

- 205003 S28-6401

- 210600 29一5651

- 211759 S29-7402

- 212971 S29-7401

- 214314 S30-2015

- 218887 S30-6807

- 219122 S30-4556

- 231130 S31-10145

- S31-8120

- 7436 7827

- 213 軌間の調節装置

- 101465 S14-498

- 22 軌条とまくら木の固定

- 9063 12700

- 12833 16923

- 20556 20594

- 20965 26171

- 26878 26953

- 29517 31578

- 33672 35338

- 36295 36535

- 64191 68402

- 73705 80568

- 81352 85605

- 86152 87155

- 92383 93018

- 97496 100806

- 164845

- 無 S25-1234

- 無 S26-2124

- 199043 S27-4657

- 200647 S28-502

- 12833 16923

- 221 犬くぎ、ねじくぎ

- 5139 14184

- 16346 18970

- 23440 32101

- 35968 43322

- 45034 61245

- 61690 66664

- 68155 117462

- 117858 S23-1000

- 16346 18970

- 222 座板

- 8660 38835

- 64373 66167

- 82294 S06-2796

- 64373 66167

- 8 軌道付属装置

-

- 44037 61226

- 186477 S25-3003

- 194989 S27-905

- 無 S28-5905

- 218888 S30-6808

- 230286 S31-9154

- 44037 61226

- 81 アンチクリーパ

- 26632 42540

- 70646 83906

- 88055 97851

- S24-3663 181989

- 182893

- 193623 S26-6601

- 70646 83906

- 83 車両止め

- 79390 S03-5071

- 186654 S25-4008

- 186851 S25-4007

- 190093 S26-3552

- 190551 S26-3551

- 194032 S26-7151

- 9 特殊軌道

- 26603 41676

- 44897 155426

- 188101 S26-315

- 200784 S28-1909

- 223965 S31-2502

- 226078 S31-5321

- 228427 S31-6665

- 228959 S31-8423

- 44897 155426

B 軌道の敷設,補修

- 0 軌道の敷設,補修

- 12017 14329

- 14717 18745

- 19445 20000

- 21133 45136

- 80741 83905

- S04-3701 84924

- 84996 85239

- 88916 100923

- 104821 S14-9

- 177895 S24-1774

- S24-2270 S24-3658

- S24-4757 181946

- 14717 18745

OCRでも結構面倒...

[戦前特許] 第78類 鉄道(pp.668-669)

割れ着和暦を検索しやすいように変更。前のも書き改めるか。

- (0 軌道の敷設、補修・続き)

- 182082 182156

- 182965 182966

- 182967 183232

- 183196 S25-343

- 185018 S25-1902

- 185147 S25-1468

- 186975 S25-4401

- 186976 S25-4402

- 188878 S26-1003

- 189752 S26-2051

- 191504 S26-5233

- 192091 S26-5753

- 192180 S26-5403

- 192311 S26-5754

- 192877 S26-7277

- 193019 S26-5405

- 193022 S26-5404

- 193869 S26-7152

- 194041 S26-7805

- 198981 S27-4658

- 無 S27-247

- 199427 S28-503

- 200951 S28-2352

- 201568 S28-3092

- 201725 S28-2141

- 203403 S28-3986

- 204846 S28-6402

- 205664 S28-6544

- 205715 S28-6329

- 拒 S28-2534

- 207880 S29-2618

- 209355 S29-2943

- 209356 S29-3193

- 210301 S29-4910

- 211349 S29-6965

- 211539 S29-7542

- 212749 S29-7403

- 217801 S29-6955

- 212994 S30-312

- 213758 S30-902

- 214585 S30-2104

- 214940 S30-2585

- 214964 S30-2106

- 216188 S30-2105

- 219324 S30-6810

- 219834 S30-7652

- 拒 S30-6809

- 226079 S31-5102

- 227060 S31-5805

- 227216 S31-5101

- 227357 S31-5044

- 227917 S31-5804

- 229316 S31-8405

- 229643 S31-7150

- 230286 S31-9154

- 231338 S31-10298

- 182965 182966

- 1 まくら木運搬器

- 184322 S25-739

- 2 軌条運澱器

- 80539

- 191032 S26-3583

- 3 軌条,まくら木の穴あけ

- 198035 S27-3554

- 無 S27-4659

- 4 ねじくぎの締着,抜取り

- 21143 88847

- 82675 85172

- 108661 114283

- 182415

- 186626 S25-3004

- 195307 S27-1355

- 215597 S30-2107

- 219726 S30-6301

- 82675 85172

- 5 道床てん圧機、道床つき固め機、道床ふるい分け機

- 91980 100504

C 転てつ

- 1 てつさ

- 35718 S11-4346

- S12-3894

- 11 固定てつさ

- 14475 14477

- 15186

- 190015 S26-3553

- 212546 S29-7755

- 15186

- 12 可動てつさ

- 11583 20094

- 22603 24800

- 26548 30899

- 42821 61054

- 62461 62721

- 63900 78789

- 100563 102789

- 190279 S26-3352

- 190551 S26-3551

- 202284 S28-2851

- 212547 S29-7756

- 22603 24800

- 13 軌道交さ

- 30504 93075

- 97027 103699

- 14 転車装置

- 62058 181244

- 191709 S26-4201

- 215953 S30-2108

- 20 共通事項

- 2561 26556

- 99250 99457

- 103394 121631

- 126431 126432

- 126467 S13-673

- 205681 S29-455

- 225365 S30-3753

- 99250 99457

- 201 転てつてこ装置

- 4556 5254

- 6854 18875

- 105389 123869

- 159265

- 191879 S26-5151

- 202287 S28-3251

- 206264 S29-53

- 207921 S29-1602

- 218048 S29-7757

- 218049 S29-7758

- 231285 S31-9754

- 6854 18875

- 202 転てつ器 鎖錠装置

- 24632 26494

- 31592 98019

- S11-2310 122204

- 204017 S28-5902

- 205680 S29-54

- 232010 S31-9755

- 31592 98019

- 209 転てつ標識

- 60588 102448

- 21 手動,足踏み転てつ器

- 79798

- 183915 S25-731

- 202287 S28-3251

- 22 動力転てつ器

- S05-2042

- 202288 S28-3252

- 204014 S28-5903

- 212956 S29-7759

- 221 液圧,気圧によるもの

- T13-2122 72748

- 104532 106357

- 130787

- 191905 S26-4202

- 104532 106357

- 222 電気式によるもの

- 62273 69946

- 73981 74652

- 74653 75891

- 76772 81081

- 81324 82761

- 83682 84078

- 84102 97730

- 97953 99154

- 102071 102450

- 104338 105516

- S09-1113 126725

- 130305 133169

- 134789 144504

- 144903 156181

- 159671 S24-3370

- 182209

- 184360 S25-1002

- 202286 S28-3253

- 204019 S28-5904

- 204034 S28-5204

- 205768 S29-55

- 225853 S31-4611

- 227572 S31-6652

- 229166 S31-6658

- 229825 S31-8402

- 73981 74652

- 23 ばね転てつ器

- 98288 101205

- 107991 125328

- 145631

- 189915 S26-3353

- 199383 S27-5053

- 199384 S27-5054

- 拒 S28-1602

- 107991 125328

- 3 車両自体により移動される転てつ器

- 8322 9304

- 10080 10253

- 11160 12032

- 14333 31062

- 35957 39747

- 40070 63137

- 69321 70179

- 71935 74221

- 79677 81162

- 85561 99707

- 103801 103802

- 104078 105330

- 120802 165175

- 181529

- 10080 10253

- 33 電気的のもの

- 215985 S30-2109

- 218374 S30-4553

- 219370 S30-6002

- 221425 S30-8651

- 229825 S31-8402

- 218374 S30-4553

- 9 補助装置

- 201700 S28-2353

- 92 転てつ器の加熱、保護

- 70335 125436

- 178053 181243

- S24-14117

- 190454 S26-4203

- 190689 S26-4204

- 191750 S26-4205

- 178053 181243

- 93 転てつ器の給油、掃除

- 34906

D 踏切保安装置

E 電気鉄道

- 0 電気鉄道

- T15-9033 81037

- S06-74 95311

- 97328 176289

- 177507

- 187183 S25-4009

- 190596 S26-3244

- 199699 S28-504

- 203108 S28-3851

- 208787 S29-3351

- 211539 S29-7542

- 218718 S30-6040

- 225710 S31-3153

- 226193 S31-5104

- S06-74 95311

- 1 電気鉄道の配電

- 186982 S25-138

- 207362 S29-2301

- 207784 S29-3277

- 207362 S29-2301

- 11 架空電線式

- 61421 78302

- 81864 92161

- 104147 107149

- 107489 111693

- 120059 145809

- 182888

- 183556 S25-424

- 192059 S26-5756

- 81864 92161

- 111 電車線支持具

- 10176 10177

- 18380 27903

- 29643 30892

- 41615 61532

- 68744 71781

- 76602 81754

- 18380 27903

2012-12-24 この日を編集

[料理] 酒粕汁

余りに旨かったし白かったのでここに上げてホワイトクリスマスにしたる。

頂き物の酒粕汁を作成。大根・人参・蒟蒻を薄塩味@圧力釜で煮込んだのち、玉葱油揚げ鮭葱を投入して溶いた酒粕と昆布だしで煮込む。本来は味噌を入れねばならなかったようだが白いのが久しぶりに食べたくなったので遠慮。かわりにほんの少し醤油を加えた。

旨い。余りに旨い。味の染みた大根が旨い。歯応えがありつつさっぱり塩気な蒟蒻が旨い。鮭の味わいが旨い。その他も旨い。何より酒粕汁が旨い。ハラショー。オーチンハラショー。皆もクリスマスには酒粕汁を食すのだ。それが日本人の務めなのだ。

2014-12-24 この日を編集

[奇妙なポテンシャル] #333

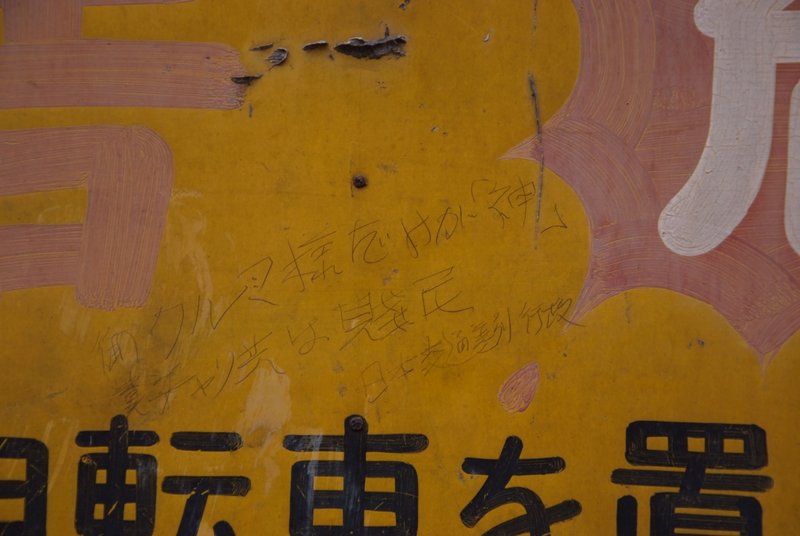

JR森ノ宮駅横の商店街に掲げられている看板。看板の文字ではなく、そこに添えられた落書きに反応した。

御クルマ様だけが「神」

糞チャリ共は賤民

日本交通差別行政

なかなか奥の深い落書きである。車を神とし自転車を賤民と見做すような発想はそう簡単に出てくるものでない。「賤民」なる語の選択もなかなか痛烈。彼の理論上ベサツされる側に立たされることになる私などは思わず知らずのうちに憤ってしまった。なんでそんな酷い扱いされなあかんねん、と。そして誰もが使い書けない人もないだろうという「車」の文字をわざわざ開いて書いてあるのがミソだ。これは計算の上で、であると断言しよう。なぜならその次の「チャリ」に対比させるためだ。「御クルマ様」/[糞チャリ共」という文字韻を踏んでいるのだ。

そのうしろ、神にだけ鍵括弧がついているのは対称性の放棄だが、その非対称がかえって前段落の異様さを印象深くすることに成功している。

御クルマ様だけが「神」

糞チャリ共は「賤民」

としてみると、その正確無比な対称性によって印象が希薄になってしまうのが実験できるだろう。

もっとも興味を持ったのは最後の一文だ。この言葉を記した団体の名であるはずなのだが、「日本交通差別行政」という違和感ありまくりな団体名で、読んだ時にズッコケそうになるのだがしかし、「行政」としたことによって、この落書きが看板それ自体への皮肉であることがわかるのだ。放置自転車は危険だから随時撤去すると宣言する---しかし路駐自動車については見て見ぬふりをする---看板、そしてそれを設置した行政への皮肉なのである。この看板の設置者が「車は神」「チャリは賤民」と宣っている姿を想像してみるとよい。

[煉瓦][資] 日本登録商標大全19集~24集

イブだろうがなんだろうがお構いなしに公文書館へゆく。近デジに収録されていない登録商標大全を桃獲得するためである。

結果は予想通り芳しくなかった。第19集が大正11年前半の出願に係る商標をまとめたものであり、煉瓦製造業が斜陽に照らされつつある真っ最中のことであるから、そもそも煉瓦関係の商標出願件数からして少ないのだ。

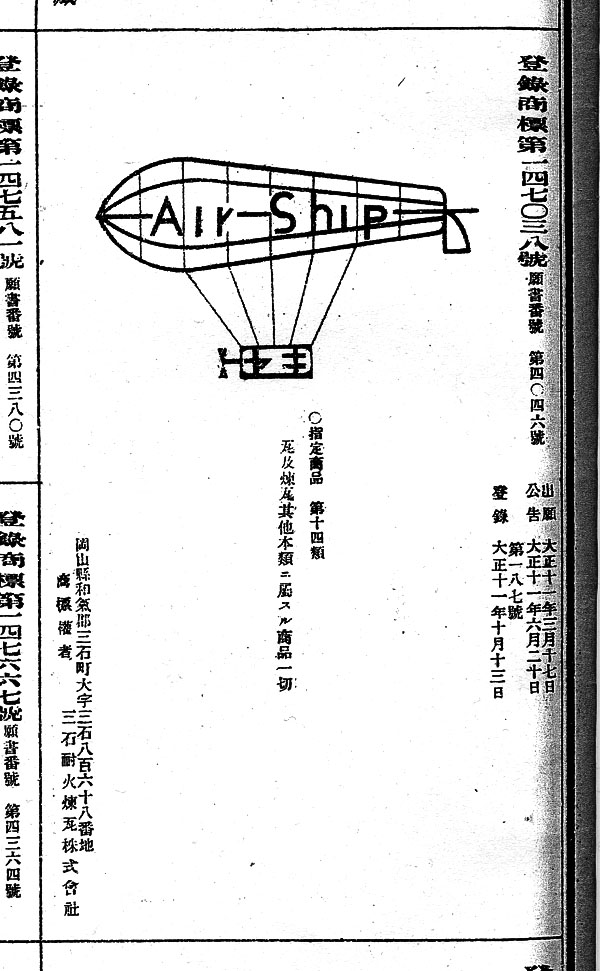

僅かな収穫の1。三石耐火煉瓦が大正11年に出願した商標。この刻印が押された耐火煉瓦は現に存在していて舞鶴赤れんが博物館に収蔵されている。確かこの頃外国から飛行船が来日して人々の耳目を集めた。それにあやかった商標であるらしい。

僅かな収穫の1。三石耐火煉瓦が大正11年に出願した商標。この刻印が押された耐火煉瓦は現に存在していて舞鶴赤れんが博物館に収蔵されている。確かこの頃外国から飛行船が来日して人々の耳目を集めた。それにあやかった商標であるらしい。

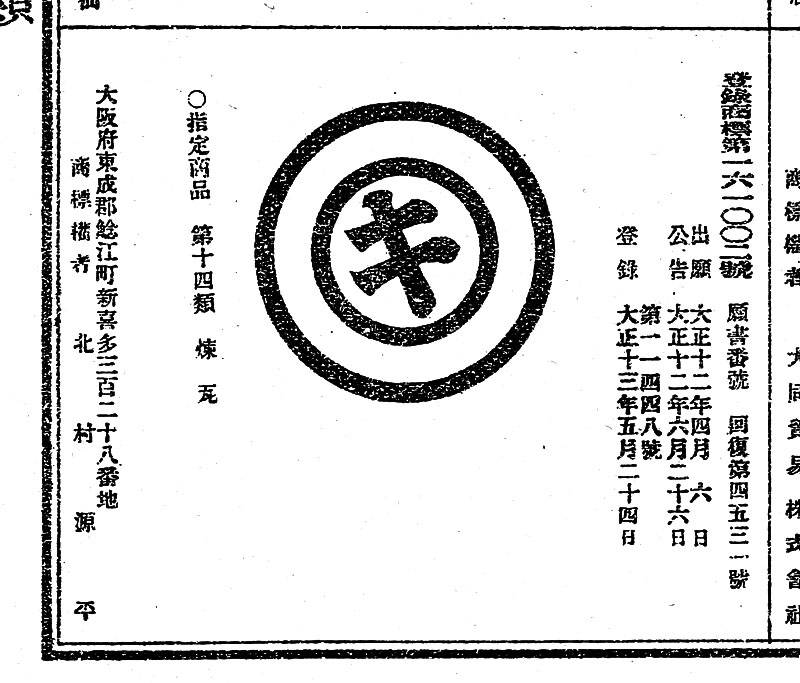

2.出願者の北村源平は貞徳舎の初代社長。何か引っかかる名前だと思ったよ。ただしこの商標のとおりの刻印は見つかっていない。TTTとかTTRとか

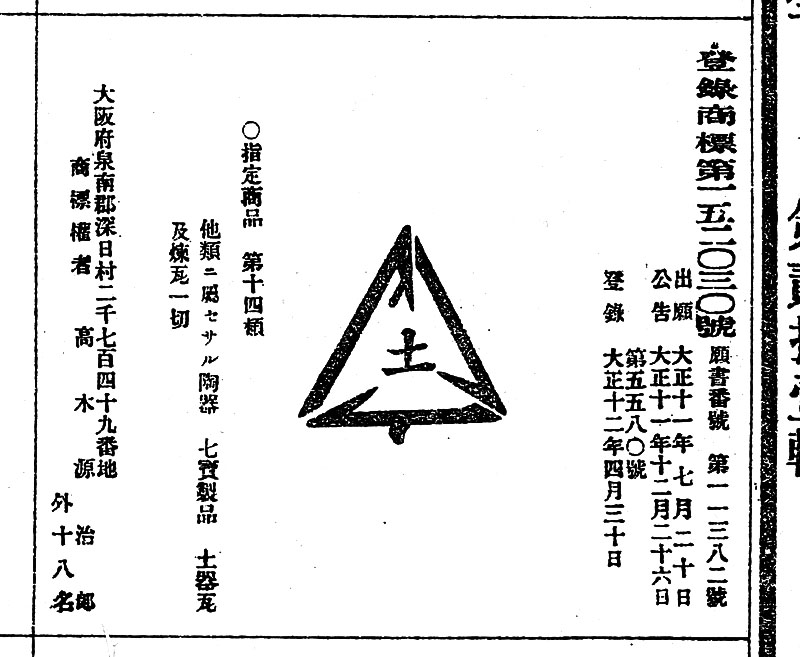

煉瓦関係は第14類に分類されていて、他にも陶器や七宝焼やらがこの類に含まれる。なので陶器や七宝焼や瓦の製造業者が自社製品の商標登録のついでに煉瓦も含めて出願し受理されているケースが多い。例えばこの商標。一応「及煉瓦」ということになっているけれども、大正末期に深日村に煉瓦製造工場はなかった。おそらく瓦や陶器のために取得したものだろう。

そのほかには、大会社が自社屋号を商標ゴロから守るために類見境なく取得しているケースも多い。明治屋のトライフォースとか仁丹の将軍マークとか三井物産の井桁+三とかが煉瓦用に取得されてある。

結局のところ、煉瓦製造業華やかなりし頃の明治時代の商標は第一集を見れば事足りたのだった。他に役立ったのは関野さんカッケーくらい。あとは岸煉と大阪窯業の商標登録がある程度。榊原鶴吉の三本線はかえって話をややこしくしただけだ。

2017-12-24 この日を編集

多少復旧。

午後から雨という啓示をものともせず始発に乗って島ヶ原へ。町中散策の際にこの小さな煉瓦暗渠を発見した。しつこく観察した結果得られたことが本日の最後に活きることになる。

第二百何十何号かの暗渠。ねじりまんぽ。もっと小さいやつかと思っていたら、とんでもない、とんでもない。狭い道路隧道位はある。そして大斜角。その前後に切石積みの堰堤があるのも手が込んでいる。

平岡窯跡で望みのものを発見したが、この程度で喜んでいてはいけなかった。賭けていた場所に希望するモノが多数。理詰めの勝利である。しかし操業期間が比較的長かったせいか実にさまざまなサイズが有る上に断面も千差万別 だ 。

2018-12-24 この日を編集

[読] 長谷敏司『あなたのための物語』

久しぶりに気骨に沁みる一冊に出会った。どうとかこうとか語るのさえ惜しいくらいの。死ぬまでに何度思い出すかわからない。

[煉瓦工場] 整理4日目

どうも日にちの勘定が合わない気がするが作業回数としては確かに4度目なんだ。24時をまたいでここを書くとそういう齟齬が発生する。

今日は(今回は)S11〜16とS25を半分ほど。通算でM35からS25半まで。関より東は戦前戦後に興る工場の数が半端ない。石川県なんかイソライトブームで3倍くらいの数になる。新潟の明治後期の石油業、同じ頃の長野の紡績業みたいなもん。それが定着したりしなかったりして突き合わせが非常に大変だ。旧地名と現行市町村との照合も数の分だけしなければならん。大変だ。

[独言] 宗教と信仰を考えるクリスマス・イブ

決して信心深いとは言えない私が『あなたのための物語』を読んで、宗教や信仰というものへの態度が少し変わりそうな気がしている。人が、社会が、宗教というものを作り、信仰することによって心の安寧を得ようとすることについて、頭ごなしに否定する気になれなくなっている。むしろ社会に身を置いている限り、積み上げられてきたさまざまな知識なり歴史なりに興味を持っている限り、関わることを避けられないというべきか、もちっと敬意を持たなきゃいけねえなぁというか、そんなことを思う。 別にこれまで全否定してきたつもりはないんだけどな、クリスマスの晩くらい協会に行って、人々が信仰するものを真似て信仰して見るべきなんじゃと思ったりした。それによって救われたいと思うからではない。それが社会のなりたちを理解し他人を理解することにつながりそうな気がするから。

神という絶対存在を仮定すると自分の立ち位置は明確になる。一人では何もできない迷える子羊ということになる。救ってもらいたいとは思わない、だとやっぱり救われないんだろうと思う。どうあがいたって自分一人ではどうにもならない、と諦めた時に信仰は始まるのだろう。動物のようにあがいてもがいて死ぬことを、最後の最後まで心の底から納得したまま死ねるだろうかと思った時に、どうにも判断しきれない自分であることに気付かされ、根っこが揺らぐ。普段から常にそういう覚悟をしとかないと無理だなあ。

別に今から基督教徒になろうってわけじゃない。キリスト教も仏教も、それ以外の種々宗教も、人間がものを考える生き物である限りは自然発生的必然的に生まれるものなんだろうなあと思ったというだけで。それに与しない生き方はそれだけで反社会的存在になるんかも知らんねと。うん、全然まとまらね。

とりあえず今は、わたしを取り巻く様々な人に感謝したい。対人関係の構図の中に否応なくでも仮にでも組み込まれていることに幸せを感じなければならない。だからといって他人になにかをできるかどうかは、まことおぼつかないのだが。

2019-12-24 この日を編集

[大日本窯業協会雑誌] 明治31年 宮城製瓦、南海煉瓦(1898年7巻73号 雑報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/7/73/7_73_18/_pdf/-char/ja

[大日本窯業協会雑誌] 明治31年 東京商況・金町製瓦不振(1898年7巻76号雑報)

東京商況。金町製瓦の不振。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/7/76/7_76_143/_pdf/-char/ja

[大日本窯業協会雑誌] 明治31年 大高庄右衛門の改良窯(1898年7巻77号雑報)

大高庄右衛門の改良窯。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/7/77/7_77_176a/_pdf/-char/ja

[大日本窯業協会雑誌] 明治39年 大高・日吉の訪満韓(1906年15巻172号雑報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/15/172/15_172_150/_pdf/-char/ja

大阪窯業大高庄右衛門と和泉煉瓦日吉の満韓視察報告。

[大日本窯業協会雑誌] 明治40年 大阪窯業、和泉煉瓦、貝塚煉瓦合併(1907年15巻173号雑報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/15/173/15_173_187/_pdf/-char/ja

大阪窯業、和泉煉瓦、貝塚煉瓦合併。

[大日本窯業協会雑誌] 金町製瓦の談話。M39商況(1907年15巻174号雑報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/15/174/15_174_218/_pdf/-char/ja

金町製瓦の談話。M39商況。

[大日本窯業協会雑誌] M40 商況上向き(中外商報)(1907年15巻180号)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/15/180/15_180_407/_pdf/-char/ja

商況上向き。

[大日本窯業協会雑誌] 明治40年 大阪の煉瓦製造業(1907年16巻183号雑報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/16/183/16_183_141/_pdf/-char/ja

大阪の煉瓦製造業。すでにテキスト化済。

[大日本窯業協会雑誌] 明治41年 堺・日本煉瓦の合併計画(1908年16巻186号雑報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/16/186/16_186_300/_pdf/-char/ja 堺・日本煉瓦の合併計画など。

[大日本窯業協会雑誌] 明治41年 東京商況(小工場瓦解)(1908年16巻188号雑報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/16/188/16_188_382/_pdf/-char/ja

東京商況。三年に一度の好況。小工場の瓦解のゞ。

[大日本窯業協会雑誌] 明治28年大阪商況(1895年4巻39号 窯業彙報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/4/39/4_39_77/_pdf/-char/ja

大阪商況。

[大日本窯業協会雑誌] 明治28年 堺煉瓦輪窯増築(1895年4巻40号 窯業彙報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/4/40/4_40_107/_pdf/-char/ja

堺煉瓦に輪窯増築。

[大日本窯業協会雑誌] 明治28年 長崎の煉瓦業(1895年4巻42号 窯業彙報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/4/42/4_42_210/_pdf/-char/ja

長崎の煉瓦業。

[大日本窯業協会雑誌] 明治28年 石動の煉瓦工場(1896年4巻44号 窯業彙報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/4/44/4_44_270/_pdf/-char/ja

石動の煉瓦工場。

[大日本窯業協会雑誌] 明治28年 堺煉瓦好況、二割増(1896年4巻45号 窯業彙報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/4/45/4_45_295/_pdf/-char/ja

堺煉瓦好況、二割増し。榛原に伊和煉瓦製造合資会社。ほか。

[大日本窯業協会雑誌] 明治28年 京都煉瓦製造他(1896年4巻46号 窯業彙報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/4/46/4_46_348/_pdf/-char/ja

京都煉瓦製造。丹波馬堀に分工場、それでも足りずに愛宕郡大宮村船岡山麓内畑に第二工場。馬関煉瓦工場、広島瓦煉製造株式会社、越後刈羽郡北条村の工場、土佐郡潮江村字小石木に工場。

[大日本窯業協会雑誌] 明治28年 富士煉瓦 大阪丸三耐火煉瓦(1896年4巻47 号 雑録)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/4/47/4_47_385/_pdf/-char/ja

河内国富士煉瓦。大阪丸三耐火煉瓦、株式会社化。

[大日本窯業協会雑誌] 明治28年 煉瓦需要過多(大阪控訴院)(1896年4巻48号 窯業彙報)

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcersj1892/4/48/4_48_438/_pdf/-char/ja

大阪控訴院の新建築用の煉瓦が入手できず、先客に交渉して譲ってもらう。それだけ好況。

2024-12-24 この日を編集

[煉瓦] 慧眼だと思ったんだけどなあ

[dim]揖保川橋梁(山陽形煉瓦)を書きながら気づいたことは煉瓦寸法問題を解決する慧眼だと思ったんだけど、よく考えたら当たり前のことだったかもしれない。要するにインチ体系で設計した煉瓦をバカ正直にインチ体系で作った結果の煉瓦と、インチ体系設計を尺寸で読み直し、尺寸で製造した煉瓦とでは対厚比が変わってくるのではないかという発想だが、それは結局インチ体系を尺寸でどう読むかの問題に帰結する。ずいぶん前から考えていたことである。

山陽形は

大高表:7.5 x 3.55 x 2.3 寸

あるいは

滝大吉講義録:7.5 x 3.6 x 2.3 寸

とされていて、この値で長手対厚比を出せば 3.261 となる。けれども実測値は 3.18 となってやや下方にずれる。実測値からはむしろ 8-3/4 × 4-1/4 × 2-3/4 ins. と読め、実際そう考えたほうが縦目地も横目地も同じ目地厚 1/4 inch で積むことができる。長 7.5 寸 = 9 inch とすると縦目地が1/2inch=1.27cmと広くなることになってしまう。

実測値:8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/4 ins.

大高表:9 x 4-1/4 x 2-3/4 ins.

山陽形は目地込み1段が 3 inch になるところに最大の眼目があったわけなので、そうすると目地厚 1/4 inch で統一したほうがneatであるだろう。それで、このインチ体系の値で対厚比を出し(=35/11=3.182)、それが実測値に一致すると書いたのがリンク先なわけだが、考えてみれば当たり前の話だ。実測値から導き出したインチ体系の数値なんだからな。一応は上記眼目のこともあるけれど。

要はこのインチ体系の設計のディメンジョンを、日本人が日本人向けに説明する際に先述尺寸数値を採用してしまったところに問題がある。7.25寸とか7.3寸とかにせず、7.5寸と表記したところに問題がある。実際7.5寸に達する煉瓦も揖保川橋梁には使われていたわけだけれども、長手の変動の大きいことを許容するためにそうしたのか、あるいはまた別の何かの理由があったのか。

工事仕様書にどの寸法体系で表記してあったか、も影響するかも知れない。インチ体系で「8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/4 ins. とする」と書かれていれば、作る方も(仮に尺寸で製造するにしても厘単位で換算して)それに近い寸法のものを作るだろう。はじめから「7.5 x 3.55 x 2.3 寸」としてあれば当然その尺寸で作り、結果8-3/4 x 4-1/4 x 2-3/4 ins.からずれたものができるだろう。鉄道局納入煉瓦などはM23の達でインチ体系で示してあるから、それ以降納入された煉瓦は特にインチ体系に寄せられるんじゃないかと想像するが、まだ試せていない。その一方、東京形などはM5当初から7.5 x 3.6 x 2 寸としていたので尺寸で測るほうが 3.75 に一致しやすいと思う(が、元となったとみられる設計は 9 x 4-1/4 x 2-3/8 ins.で、この体系で対厚比を出してもほとんど同じ数値 3.789 になる)。

監獄則煉瓦について同様のことを考えると面白い。監獄則では型枠の寸法を示していて、それが 8.3 x 4 x 2.1 寸 と尺寸体系になっている。それが1割強焼き縮んだ時にどのような寸法になるかを考えてこう設定してあったはずだが、じゃあ製品の寸法を尺寸にフィットするよう作ってあったのか、それともインチ体系の寸法を想定していたか。等方的に焼き縮むものと仮定して計算すると 7.3~7.4 x 3.5~3.55 x 1.85~1.90 寸のまことに微妙なものになり、むしろインチ体系で読んで 8-3/4 x 4-1/4 x 2-1/4 ins.と見たほうがよりフィットするような印象がある。而してこのインチ体系の寸法は関西煉瓦のプレス成形煉瓦とか琵琶湖疏水煉瓦とかにも近いのだった。明治30年代まではこのインチ体系の煉瓦がある種のデファクトスタンダードとしてあったような印象をもっている。それを7.3×3.55x2寸と読んだ琵琶湖疏水があったり7.3x3.55x1.8寸と読んだ広島軍用水道があったりしたんじゃなかろうかと。

そうそう、琵琶湖疏水の 7.3 × 3.55 x 2 寸 という寸法にぴったり一致する煉瓦が見つからないのも、インチ体系で設計・製造していた結果かも知れない。7.3 × 3.55 x 2 寸 としたのは出来上がったものをそう読んだというまでで、実際にその寸法で作ってはいないのではないか。計測した煉瓦が「若干ある」とされた1.8寸厚のものであった可能性もなきにしもあらずだが、手持ちの疏水煉瓦はどれも60mm厚に達しない。

長手対厚比[尺寸:厚2寸] :3.650

長手対厚比[ins.:厚2-1/4inch]:3.889

長手対厚比[実測結果] :3.96

長手対厚比[尺寸:厚1.8寸] :4.056

西洋技術を導入し始めた頃はインチ体系をそのまま受け入れてインチ体系で作るかインチ体系を厳密に尺寸で換算して作っていたものと想像する(建造物の設計図ごと輸入するような感じ)。鉄道局の最初期に各地の瓦産地で煉瓦を作らせた時などはそうだったろう。この大きさで作るべし、と見本を渡すことだってできただろうし、場合によってはインチメジャーが託されたりしたかも知れぬ。それがだんだんこなれてくれば、普段使いの慣れた尺寸で製造したり指示したりするようにもなるだろう。キリのいい数字になるよう丸め込んだ設計をしたりすることもあったろう。東京形の「(目地厚2.5寸とすれば)四段の高さが九寸になりて目積りをする時に都合宜ろし」(滝講義録)のような。これは最初からだけれども。山陽形はもっと親和性がよくて目地込み3インチ4段=1フィート≒1尺と換算できた。隅石と組み合わせる時には非常に便利だったろうと思う。並形の1.75~1.8寸も2分弱目地で1段2寸とできた。5段で1尺≒1フィートを作り得たわけだ。東京形はここが若干弱い。最終的にインチ体系を離れて尺寸のみで完結する頃には、建物の壁厚も柱間距離も最初から尺寸で設計されるようになっていて、そこに尺寸設計の煉瓦を当てはめていくような感じになったのではないかと想像する。

_ JINKO [遅ればせながらシュレディンガー音頭ありがとうございました。 衝撃のあまり、帰省先の親父のマシンののディスプレイにコーヒー吹きつけてきました(笑)。 いろいろと年末進行のようにお見受けします・・・よ..]

_ nagajis [喜んでいただけましたか(笑)。 おかげさまで健康的な年越しができそうです。感謝!]