録"

録"

nagajisの日不定記。

本日のアクセス数:0|昨日のアクセス数:0

ad

1941-06-08 この日を編集

[陸幼日記]六月八日 日曜日 晴

九時半外出し教頭殿のお宅へ用ありて訪問す。十四時三十分帰校。今日の軍歌演習は下の小学校まで行き引きかえす。復りは駈足にて「安城の歌」を歌いつつ復る。十九時五十分、自習中急に体寒くなり熱ある如し。今は暑くてたまらぬ。梶永より薬をもらい飲む。

〔末尾一文に朱線、欄外に「斯の如きことをするな。直ちに申出よ」〕

1942-06-08 この日を編集

[陸幼日記] 六月八日 月曜日 晴

大詔奉載日なり。定例行事は毎月同じなるが今日は当に開戦以来六ヶ月を経ておる〔たり〕。其の間の戦闘、誠に、我々として心に充分感謝せざるべからず。

独乙語は斉藤教官殿休まれて、三浦教官殿のベートーベンの話あり。彼は三十前後にして耳が聞えなくなり非常に苦をなめたりと。

午後は十三時より生徒監殿話あり。診断の結果治癒となる。教練は被甲のつけ方のけ方なりき。柔道は見学す。(大内刈)。防暑衣袴渡されたるが、此の一枚々々衣袴が銃後国民の各々の努力に依り作られたるかを考うれば之等の服をあらヽしくぞんざいに着用する気にはなれず。十分愛護して使わん。随意運動時は今日の予非常に調子がよく、充分なる活動行えり。

1943-06-08 アッツ島占領記念 この日を編集

[陸幼日記]六月八日 火 雨

昨年今日はアッツ島完全占領にて北方アリューシャンにも旭日翻きし記念すべき日なり。一年後の今日アッツは正に敵手となりぬ。此の大詔奉戴日の朝以上の部長殿訓示に奮起したり。然して終日怨を心に秘めて一大決心の下に働きたり。午後は雨なるも予定の如く愛校作業ありて草を米英と思いて抜きたり。根本よりちぎるれば一人の米兵の首が斬られ、ふめば死ぬが如くに倒る。かゝる事を思いて行いし故愉快にして能率上りたり。然し草にも生命あり。切られても亦生え、倒されてて亦起つなり。之を思う時我等日本人須く油断せざるべからざるを感ぜしめられたり。地理考査ありたり。考査は我等をして知らしむるにあり。元気なり。

2007-06-08 作業報告? この日を編集

[バックナンバーCD] #2へ向けて

06年8月号(第11号)から07年6月号(第16号)までの1年分を#2とする。修正、開始。いきなり斜陽かよと思わないでもないが。

本日はTRDBを修正。フォーマットが固まっている企画であり、当初から解像度の高いpdfを作っていたおかげで前面作り直しはわずか。そのかわりバックボタンを揃えていなかったのと、Acrobat 8対策にフォームを使わない形式へ変更せねばならない(11〜14号まで)。地味に大変。

[懐古] 5年前の6月7日

新しくカテゴリ立てて始めよう。でもPicasaの調子が悪いみたいなので写真は少なめ。

6時に一度目が覚めたらしいが、2度寝して、再び目覚めたのが8時。さっそく疲れが溜まっているnagajis。飯を喰って西田幾太郎の「善の研究」を読んでいたと記録にある。読んだという記録ばかりで善々頭に入っていないし身にもついていない(ツアーの最後まで持ち歩いていたはずだが、ついぞ理解することができなかったな)。そうしてその残り滓が「純粋経験」というナタの名前として残っているだけという、西田幾太郎が知ったら泣いて悲しむようなことになっている。いや、なっていた。違うな、なるのであった、か。

6時に一度目が覚めたらしいが、2度寝して、再び目覚めたのが8時。さっそく疲れが溜まっているnagajis。飯を喰って西田幾太郎の「善の研究」を読んでいたと記録にある。読んだという記録ばかりで善々頭に入っていないし身にもついていない(ツアーの最後まで持ち歩いていたはずだが、ついぞ理解することができなかったな)。そうしてその残り滓が「純粋経験」というナタの名前として残っているだけという、西田幾太郎が知ったら泣いて悲しむようなことになっている。いや、なっていた。違うな、なるのであった、か。

昼からポタリング。公園前の道を東へ、菩提峠経由土仏峠。地形図を見て旧峠があることに気付いていたから、車道の峠から稜線沿いに移動して探検した。岩出町はこの頃地籍調査の真っ最中で、山の斜面のあちこちでそんな標識が建っていた。30年に一度の大仕事だ(多分)。土仏峠は確かに旧峠が存在した。これは報告書にしている。ただ旧峠の切り通しと、前後にわずかな道跡があっただけで、他の痕跡は何も残っていなかった。「旧道があった」という記録だけの報告書ほど面白くないものはない。あれも無聊を慰めるために書いた埋め草だ。

この後、中畑を経由して中畑峠へ。市街側を辿ろうとして途中で断念。写真は途中にあった崩壊地点。これだけ抜き出してもさっぱり意味がわからないな。そうして池田隧道の前を通って−−−旧池田隧道への分岐のある林道をこの時に通っている。旧隧道があることを知って再び訪れたのはその2年後−−−。志野峠、松峠へ。いずれももうどんな峠だったか(写真を見なければ)思い出せないようになってしまった。松峠には葛城の峰巡りの経塚があったっけか。そのかわり、松峠から麓へ下る道はよく覚えている。みかん畑の斜面に、池が広がっていて。自分にとっては見たことのない光景。このへんでようやく、自分は旅をしているんだなあと思った。無意味に花写真を撮ってみたり。

この後、中畑を経由して中畑峠へ。市街側を辿ろうとして途中で断念。写真は途中にあった崩壊地点。これだけ抜き出してもさっぱり意味がわからないな。そうして池田隧道の前を通って−−−旧池田隧道への分岐のある林道をこの時に通っている。旧隧道があることを知って再び訪れたのはその2年後−−−。志野峠、松峠へ。いずれももうどんな峠だったか(写真を見なければ)思い出せないようになってしまった。松峠には葛城の峰巡りの経塚があったっけか。そのかわり、松峠から麓へ下る道はよく覚えている。みかん畑の斜面に、池が広がっていて。自分にとっては見たことのない光景。このへんでようやく、自分は旅をしているんだなあと思った。無意味に花写真を撮ってみたり。

帰りがけにファーマーズなんとかというショッピングセンター(農産物直売所の大きくなったようなもの)で買い出し。自転車旅行の楽しみの一つは晩飯の買い出しだ。見知らぬ土地の商店・スーパーに紛れ込んで、その土地の雰囲気を楽しんだり、雰囲気に紛れ込めない自分の浮きっぷりを楽しんだり。しかしこの日のファーマーズなんちゃらはあからさまに「外向け」の店で、しかも野菜と肉だけだった。ぐるぐる回った挙句にメニューは水炊きと相成る。この日も再びトイレの裏の人。

2008-06-08 再会・再開 この日を編集

[ORJ] 帰ってきた

長旅から戻ってきた。激動の数日間。何がどれだかあったか思い出すのさえ大変だ。頑張って行ってみよう。

6月3日よる

大量の荷物を詰め込んだザックとシュラフを背負って出発。ザックにはなぜかコッフェルと米が入っている。

大量の荷物を詰め込んだザックとシュラフを背負って出発。ザックにはなぜかコッフェルと米が入っている。

バスはごく普通の、そこらへんに走っていそうなバスだった。荷物になったつもりで我慢する。夜行バスのインパルス的振動を味わいつつ、前回東京に行った時も夜行バスであったのを思い出した。こう見えても就活したのよ。

6月4日午前

朝8時。新宿西口にほうり出される。第一目標の工学院大学は目と鼻の先。すんごい近代的かつ高層のビルヂングがキャンパスな大学だ。どういうキャンパスライフがあるのだらうと思ったりもするが羨ましくはない。夜中に自由に立入って自転車いじれたり麻雀できたりしなさそうだし。

朝8時。新宿西口にほうり出される。第一目標の工学院大学は目と鼻の先。すんごい近代的かつ高層のビルヂングがキャンパスな大学だ。どういうキャンパスライフがあるのだらうと思ったりもするが羨ましくはない。夜中に自由に立入って自転車いじれたり麻雀できたりしなさそうだし。

図書館で、ガラスケースに入ってたような貴重資料を読ませていただく。隅々まで目を通す時間はなかったがあらかた把握し必要な資料をコピーした。そうそう、寒川新宿だ。

6月4日午後

埼玉県文書館へ大移動。埼京線と東北本線の区別がいまだについていないが何や知らんうちに浦和へ着くことができた。その後県庁まで歩いて行く。県庁付近でやや迷う。緑が多く高層ビルのない良い雰囲気の所ではあるのだが、県の県庁所在地という感じはしない。さいたま新都心を作りたくなる気持ちがわかったような気がするが、ここはやはりこの雰囲気をうまく利用してほしかった。

埼玉県文書館へ大移動。埼京線と東北本線の区別がいまだについていないが何や知らんうちに浦和へ着くことができた。その後県庁まで歩いて行く。県庁付近でやや迷う。緑が多く高層ビルのない良い雰囲気の所ではあるのだが、県の県庁所在地という感じはしない。さいたま新都心を作りたくなる気持ちがわかったような気がするが、ここはやはりこの雰囲気をうまく利用してほしかった。

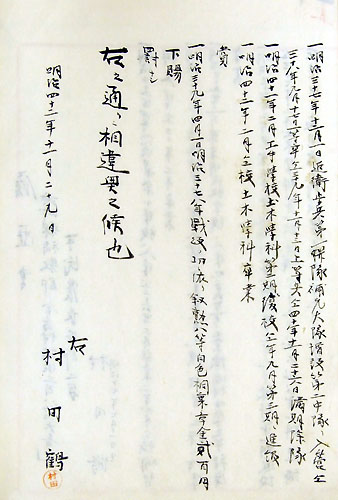

そうして、文書館にて念願の資料を手に入れる。村田鶴の履歴書だ。雲を掴むような思い、いや、羊歯を手掛かりにズリ登りするような心細さで思い描いてきた村田像が、たった1枚の紙によって鮮明なものとなる。「右之通リ相違無之候也 村田鶴」。私はあなたに会いにきた。そして会ってくれた。涙が出た。

そうして、文書館にて念願の資料を手に入れる。村田鶴の履歴書だ。雲を掴むような思い、いや、羊歯を手掛かりにズリ登りするような心細さで思い描いてきた村田像が、たった1枚の紙によって鮮明なものとなる。「右之通リ相違無之候也 村田鶴」。私はあなたに会いにきた。そして会ってくれた。涙が出た。

勲八等の謎は、単に内務省の「職員録」のチェックが甘かっただけの模様。明治37年工手学校に入学するが日露戦争が勃発、その徴兵に応じて近衛歩兵第一連隊補充大隊増設第二中隊に入営。約3年の兵役を勤め上げて勲八等を受けている。つまり埼玉県に入る前から勲等持ちだったわけだ。除隊後に再び工手学校に戻って、42年の2月に土木学科を卒業している。

村田とともに滋賀県へ移った数人についても調べてみた。最後まで村田と一緒だった中川は三重県生まれ。判子を逆に押す癖のあった吉田は熊本出身攻玉社卒。最後に気づいた佐藤道之介にいたっては村田と同じ工手学校であった。思った以上に多彩・多才な顔ぶれだ。

晩はヨッキれん氏宅へ。来た道を引き返して浦和駅から乗ればいいものを、何を思ったかその西の鉄道線(えーとなんて言うんだっけ)の中浦和駅を目指す。微妙な寂しさが漂う浦和の住宅街をポツリポツリと歩いていくのが結構身に応えた。

晩はヨッキれん氏宅へ。来た道を引き返して浦和駅から乗ればいいものを、何を思ったかその西の鉄道線(えーとなんて言うんだっけ)の中浦和駅を目指す。微妙な寂しさが漂う浦和の住宅街をポツリポツリと歩いていくのが結構身に応えた。

ワープ。で、ヨッキれん氏宅で明日の日程を知らされるわけで。自分も大変だがそれ以上に運転するヨッキ氏のほうが大変だろう。AM1:00起きで出かけることになった。

面と向かって言えることと、黙ってこっそり言いたいことがある。ヨッキ氏との再開も涙が出る程嬉しかったのさ。

6月5日

詳細は省略。しかし丑三つ時の首都高速ドライヴが楽しかった。阪神高速はあんな無茶なジェットコースターじゃないぞ。おかしいぞ東京人。

詳細は省略。しかし丑三つ時の首都高速ドライヴが楽しかった。阪神高速はあんな無茶なジェットコースターじゃないぞ。おかしいぞ東京人。

数百キロ移動。いいことをしたら晴れた。夜に本格打ち合わせ。やはりプロはプロだなあと思う。どのようなテイストになるか理解。PM10時過ぎに帰ってくる。山行が掲示板が面倒なことになったりしたおかげで部録"にヨッキれん宅の秘密を書いたりOFF告知したりは遠慮した。

6月6日

午後から打ち合わせ。やはりプロはプロだなあと思う。とりあえず15日まで廃道本で汲々することはなさそうだ。

終ってからホームセンターへ買い物に行く。ヨッキれんついにナタを入手する。猫の人形にまで反応するヨッキ氏に猫魂を見た。

夜、お約束のカレーを作り、食い、資料整理を手伝う。膨大な数の地形図のリストアップを開始。完成するのは何年後か。

6月7日

余分日。午後から隅田川の橋梁巡り。土曜日のまっぴるまに浅草雷門前という無茶な集合をしたにもかかわらず、multiさん、MKさん、しとろんさんと合流することができた。ヨッキれん氏と合わせて4人。みな読者さんという以上に陰に陽にお世話になっている方々だ。冥利に尽きるというものではないか。改めて感謝。

隅田川にかかる橋を観察し素人批評して歩くだけという大変地味な企画である。nagajisがウッキームッキー喜ぶだけで終るんじゃないだろうなと心配していたが、そんなことは全くなかった。具体的な内容は、また旧橋紀行にて。ORJに対するアドバイスも沢山いただいたし。

親水ゾーンに設けられたポンプの使い方を解説する墨田区職員(嘘ですごめんなさい

両国橋の周辺にある柵は相撲の極まり手を解説してくれる

八幡橋に立ち寄って、夕飯を食って解散。すっかり夜になった。nagajisは浅草のコインロッカーに荷物を置いていたので、それを取りに行きがてら、ヨッキ氏と今後の打合せをしつつ、夜の隅田川橋梁を満喫したり。奴を羽島にや、もとい橋マニヤの世界に引き込むことに成功したようだ。

3年間ORJをやっているが、ヨッキ氏と会うのはこれが2度目、面と向かって討議したのはほとんど初めてといっていい。言いたいこと聞きたいこと相談したいことをあれこれ片付けておく。しかしむさ苦しい男2人がデートスポットで熱心に廃道の話をしている光景、誰かに見せたかったものだ。最後は不案内なnagajisを新宿駅バス乗り場まで送ってくれた。感謝。

で、乗ったバスが走行中に白い煙を吐いて・・・などということもなく、無事帰阪。同じ雑踏でも大阪のそれのほうが落ち着くのは何故だろう。単に慣れているだけなのか、性に合っているのか。東京に住めばまた違うnagajisになるのかも知れないが。

一眠りしてからTUKA氏旧橋を仮up。自分の原稿の訂正も進めなければならぬ。また大変な毎日が始まるぜ。よろしくメカドック。

2011-06-08 この日を編集

[独言] 安治川市岡線を歩く

WTCへゆく前に安治川隧道詣でをした.時間潰しのためでもあるし,前後の道路がどうなってるかを確認したくもあったので.以下大写真多数なのでケータイには御迷惑をおかけする.ハイパー安治トンタイムに突入したと思って諦めてほしい.

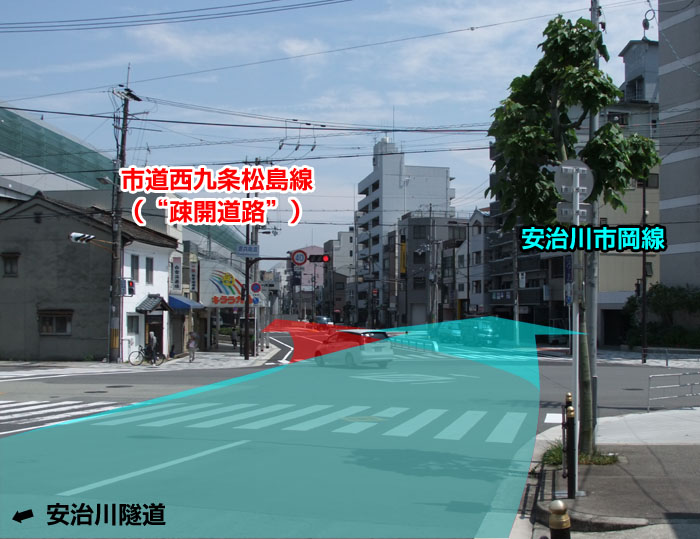

安治トン南口から源兵衛渡交差点を写す.現在の道路指定(市道安治川松島線)はここから南東方向に向かっている.いわゆる“疎開道路”を通って中央線西九条駅に達するものだ.“疎開道路”は戦時中に強制立ち退きで作られたのでそう呼ばれている.防火線を兼ねて家屋立退き+広幅員道路を建設した例は市街のあちこちにあったようで,ここだけに限った話ではないらしい.

安治トンが作られた当初の指定(第二次都市計画道路安治川市岡線・昭和12年頃)は,疎開道路のやや西寄り,源兵衛渡交差点から南南東方向に通すように計画されていた.取付きは既存の家並みや格子状の街路を無視して突っ切る道路を新たに建設することになっていた.それが完成しなかった今日,当然のことのように建物が建て込んでいる.

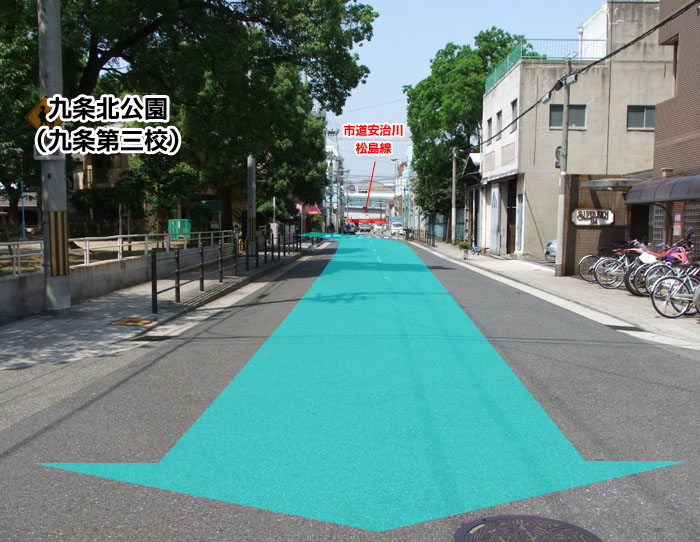

安治川市岡線の予定線を追っていくと,九条北小学校(旧・九条第五校)の角をかすめ,さらに住宅街を突っ切る.もしこのラインを実現しようとすれば相当量の建物敷地を潰さなければならないばかりか小学校敷地をも齧り取ることになってしまう.その点“疎開道路”は既存道路の拡幅で済んだのでやりやすかっただろうと思う.

源兵衛渡交差点から3ブロックほど進んだところで既存道路に沿うようになる.左手にあるのは九条北公園.かつて九条第三小学校があったところである(公園でペヤングペタンクをされていた方に教えてもらった).そうして境川に向かって直進する.境川には新たな橋を架けるが,残りはほぼ既存道路の流用だった.

西区のこの辺りは,ボルトやナット,発條といった小さな鉄製品を作る町工場がひしめいている.こうした小さな町工場が安治トンを通して此花区(安治川右岸)の重工業地帯と繋がっていたわけで,それを思うと少々感慨深かった.

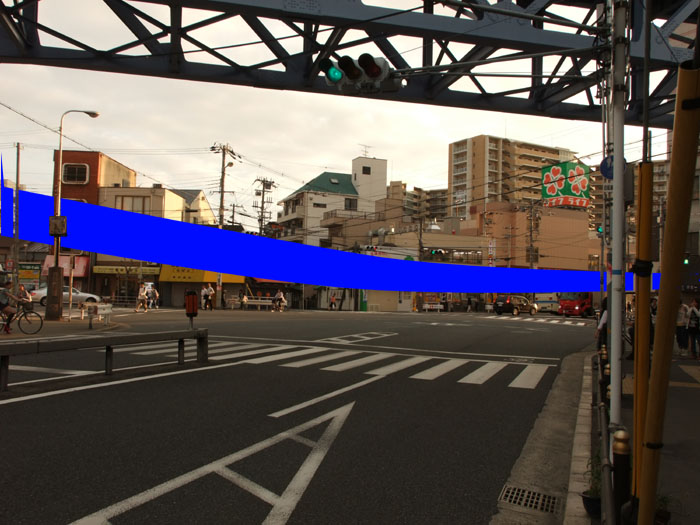

境川を越える区間はいまも道がなく建物が建っているだけである.この建物の通りを北上し,ぐるっと回って玉船橋交差点にやってきた.昭和8年頃の最初期の計画(新聞記事に載っているもの)ではこの交差点附近に取付スロープの入口を設け,写真方向に地下に潜っていき,源兵衛渡交差点の地下で左折し,安治川隧道に接続することが検討されていた.

もし実現していたら・・・こんな感じの穴が開いていただろうと思う(位置は適当である.交差点より奥にスロープ口を設けたほうが良いはず).確かにこの交差点は無闇に広い.交差点より西は4車線きっちり幅なのに対し,東向き源兵衛渡交差点まではゼブラゾーン込みで5車線分取られているのも,そのへんの計画の名残りかも知れない.

安治トンを潜って向こう側,西九条交差点(帰りに撮影したので夕方の光景になっている).最初期計画では安治トンからここまで地下道を延長,JR西成線(現環状線)を潜ったうえで地上に出る計画だった.

青い線はあまり上手くないが高架橋案のラインを描いてみたもの.安治川方面(写真左奥)から交差点まできて左折,さらに桜島方面(写真右奥)へ100mほど進んでようやく地表に降りてくることになる.相当無理がある計画である.

時系列があちこちするが,中央線九条駅の近くでこのようなものを見つけた.昭和9年の室戸台風禍で冠水した高さを示す碑だ.M-100で計ると地表から約90cmの高さだった.

時系列があちこちするが,中央線九条駅の近くでこのようなものを見つけた.昭和9年の室戸台風禍で冠水した高さを示す碑だ.M-100で計ると地表から約90cmの高さだった.

碑は昭和15年(皇紀2600年記念)に九条通青年団が設置したもの.正確な設置位置は“疎開道路”と中央大通が交わる交差点の一つ西隣(中央大通りに面したところ)である.

冠水した高さを図示するとこんな感じ...と図を作ってみたものの,わかるようでわからん図になっちまった.まあ,いいか.

この水害によって安治トンは設計変更を余儀無くされた.隧道口をかさ上げしたうえで流入防止冊が取り付けられるよう変更されている.

[隧][橋梁] WTC

で,WTC.相変わらずWTCでけー.

で,WTC.相変わらずWTCでけー.

こけしもでけー.

こけしもでけー.

デケー.

なんでこんなものが?と思ったらそういうイベント展示であったらしい.こけしもいいが巨大アヒルのほうを見たかったな.

それで結局,バーターだと明示的に申し上げる隙もないくらいに良く対応していただき,すごすごと帰ってきた.新たな資料をいただいて不明点が解消できたし.夢は夢のままで夢見続けるほうが幸せなのかも知れぬ.その中身はまたいずれ.

[隧][橋梁] その「いずれ」

建屋の平面図をいただいた.設計図の縮図が一セット保管されていて,その中に建屋の図もあったのだ.前回伺った時も見せていただいたような,そうでないような記憶がある・・・少なくとも当時の私にはチンプンカンプンなものだったろうけれど.これさえあれば(多分)勝つる.

図は「4/27」という連番が振られている.他の図のいくつかは公文書館資料でも見た記憶があるが,分母が同じだったかどうか.少なくとも同じフォーマットで作られているのは確かで,江戸技師の名前が入ったものもあるから,完成後に作られたものではなく実工事に使われた図面だろう.

そしてこの図はとても現況に即している.車載エレベーターの4階や排気塔の張り出し,吸気塔の位置などは現況そのもの.一つだけ違うのは……人載エレベーター室の上の階上屋が描かれていない.ここだけは戦後の追築なのだろう.にしても何のための部屋なのだろうな,あれ.

人用エレベーターの裏には便所と手洗い場.その窓を開けると排気塔.合理的なような,そうでないような構造だ(下手すると排気が逆流してこないか?).同じ場所の2階にも炊事場があるが,これは宿直室が2階にあるためだろう.宿直室は一階事務室の上(何故に宿直室が必要だったかは不明だ).あと,2階の端に「予備室」なる謎の部屋がある.

建築に詳しい方が見たら,車載エレベーター4階の張り出しが機能的要求から来るものか,それとも遊び要素なのか判断してもらえるかも知れない.自分が見る限りでは後者のような気がするが,地下エレベーターホールの扉の開閉用に,柱−柱間を開けておく必要があった可能性も考えられる.地上の入口側は1階から4階まで同様に開いている.あと下部工との接続がよくわからない.例の平面図と柱の位置が合うかどうか.

内部用報文は,はるか昔にどこかのサイト内検索で見かけた記憶がある.内部論文だからどうやって手にいれればいいのかわからなくて放置したのだ.昭和59年に沈埋管を補強したというもので,見逃していた重要な出来事だ.要するに沈埋函の内側に第2の箱を作って補強しようというもの.川底の土砂堆積がよほどの量になったので桁にかかる荷重がヤバい&浚渫する費用がない&沈埋管鉄骨が腐食してヤバいということで,旧構造物が一切役に立たないと仮定して荷重計算しなおしたという潔さ.土木学会サイトで見られるのはその結果の沈埋管内部であり旧態そのままというわけではないことになる.どうりで新しく頑丈に見えたわけだ.

それから意外な写真も.内部用の橋梁写真集が作られていて,その中に安治トンの工事中写真も綴じられていたのだ.構図への拘りとか工事現場をドラマチックに捉えようとしたところなんかはいかにも堀チック.痺れる.憧れる.これだけで写真集出したいくらい.

2012-06-08 この日を編集

香芝市の図書館・博物館 館長メルマガ 『かん館メールマガジン』(vol.44, 2009.5.1.)に端的にまとまったオハナシが.これは参考になる.

■ かしばの文化財-44

下田村、二上村道路元標

概要

道路元標は旧道路法(法律第58号、大正8年4月10日公布)に基づき、道路の起点や終点、経過地を表示するための標識のことで、旧道路法施行令(勅令第460号、同年11月4日公布)に詳しい。

それによると、元標は各市町村に1ヶ所設置し、その位置は知事が定めることになっていました。

奈良県では、奈良県告示第92号(同9年4月1日)にて「道路法施行令第八條ニ依リ道路元標ノ位置左ノ通定ム」とあり、市内では「五位堂村 大字五位堂、字本屋敷二百六十七番地先」、「二上村 大字穴虫、巡査駐在所前」、「下田村 大字下田、字中ノ町千二百九十五番地先」、「志都美村 大字高、字南ノ筋七十二番地先」とあります。

また、内務省令第20号(同11年8月公布、改正:内務省令第15号、同14年9月24日公布)には、元標は耐久性を考慮し石材等を使用することや、法量や文字等が細かく規定されています。

しかし、新道路法(法律第180号、昭和27年6月10日公布)が制定され、その新施行令(政令第479号、昭和27年12月4日公布)の附則2―二において、旧施行令が廃止されたため、設置基準がなくなり、単なる道路の付属物としての扱いになっています。

そのため、道路の拡幅や市町村の合併等によって、その多くが失われました。

市内では、下田と二上の2基の元標が残されています。

ということは,T9~S27に変遷があった市町村は道路元標を更改しなければならなかったことになる.

| 年月日 | 変更の種類 | 新 | 旧 |

| 1921(T10).2.11 | 町制/改称 | 生駒郡 生駒町 | 生駒郡 北生駒村 |

| 町制 | 吉野郡 大淀町 | 吉野郡 大淀村 | |

| 1923(T12).1.1 | 町制 | 磯城郡 柳本町 | 磯城郡 柳本村 |

| 1923(T12).4.1 | 編入 | 奈良市 | 奈良市, 添上郡 佐保村 |

| 1923(T12).8.31 | 町制 | 北葛城郡 新庄町 | 北葛城郡 新庄村 |

| 1926(T15).2.11 | 町制 | 北葛城郡 王寺町 | 北葛城郡 王寺村 |

| 1927(S2).4.29 | 町制 | 北葛城郡 箸尾町 | 北葛城郡 箸尾村 |

| 1927(S2).8.22 | 編入 | 北葛城郡 高田町 | 北葛城郡 高田町, 土庫村, 松塚村 |

| 1927(S2).11.3 | 町制 | 添上郡 帯解町 | 添上郡 帯解村 |

| 1928(S3).2.11 | 町制/改称 | 高市郡 畝傍町 | 高市郡 白橿村 |

| 1928(S3).4.29 | 町制 | 吉野郡 吉野町 | 吉野郡 吉野村 |

| 1928(S3).11.3 | 町制 | 宇智郡 野原町 | 宇智郡 野原村 |

| 1935(S10).2.11 | 新設 | 生駒郡 昭和村 | 生駒郡 本多村, 平端村 |

| 1935(S10).4.29 | 町制 | 宇陀郡 宇太町 | 宇陀郡 宇太村 |

| 1939(S14).4.1 | 境界変更 | 奈良市 | 奈良市, 添上郡 東市村の一部 |

| 1940(S15).11.3 | 編入 | 奈良市 | 奈良市, 生駒郡 都跡村 |

| 1941(S16).1.1 | 編入 | 北葛城郡 高田町 | 北葛城郡 高田町, 浮孔村, 磐園村 |

| 1941(S16).3.10 | 編入 | 生駒郡 郡山町 | 生駒郡 郡山町, 筒井村 |

| 1942(S17).2.11 | 新設 | 宇陀郡 大宇陀町 | 宇陀郡 松山町, 神戸村, 政始村, 吉野郡 上龍門村 |

| 1942(S17).4.1 | 新設 | 磯城郡 桜井町 | 磯城郡 桜井町, 城島村 |

| 1947(S22).2.11 | 新設 | 生駒郡 斑鳩町 | 生駒郡 龍田町, 法隆寺村, 富郷村 |

| 1948(S23).1.1 | 市制/改称 | 大和高田市 | 北葛城郡 高田町 |

| 1949(S24).1.1 | 境界変更 | 吉野郡 小川村 | 吉野郡 小川村, 高見村の一部 |

| 1949(S24).5.3 | 境界変更 | 吉野郡 秋野村 | 吉野郡 秋野村, 黒滝村の一部 |

| 1949(S24).6.8 | 境界変更 | 高市郡 八木町 | 高市郡 八木町, 磯城郡 耳成村の一部 |

| 1950(S25).5.5 | 町制 | 生駒郡 片桐町 | 生駒郡 片桐村 |

| 1950(S25).7.1 | 町制 | 生駒郡 伏見町 | 生駒郡 伏見村 |

| 1951(S26).4.1 | 編入 | 奈良市 | 奈良市, 添上郡 大安寺村, 東市村, 生駒郡 平城村 |

| 1952(S27).7.1 | 境界変更 | 吉野郡 大淀町 | 吉野郡 大淀町, 宇智郡 大阿太村の一部 |

実際,橿原神宮駅前の植え込みの中には「畝傍町道路元標」がある.その一方で昭和3年に町制を敷いた野原町には「野原村道路元標」しか残っていない.そのへんは結構適当だったみたいだ.

そう言われてみれば,畝傍町の元標は若干形状が違うなあ・・・

2013-06-08 この日を編集

[独言][煉瓦工場] 煉瓦工場のあった街(貝塚煉瓦→大阪窯業貝塚工場)@貝塚市脇浜

煉瓦工場のあった街を歩くのは楽しい。あちこちに古い煉瓦が残されている。川の護岸も煉瓦。溝も煉瓦。小さな地蔵堂も煉瓦。もちろん工場跡地にも。

大阪窯業貝塚工場はもと貝塚煉瓦の工場があった場所だから、市街地には貝塚煉瓦の井桁を見かける。しかし明治40年に大阪窯業に合併されたので総量としては少なく、むしろお隣の岸和田から流入してきた×印のほうが多い。大阪窯業もあるにはあるが、貝塚工場は耐酸舗道特殊煉瓦を製造していたから、赤煉瓦でかつ刻印のあるものは少ないようだ。多い順でいえば岸和田煉瓦>大阪窯業>貝塚煉瓦か。

工場跡地の北東側と南西側に煉瓦壁が残っている。貝塚工場の壁だろう。北東の壁にはぶ厚くて茶色い舗装煉瓦が使われていた。南西の壁には特殊な空洞煉瓦(下写真)。煉瓦4個分くらいの嵩の孔空き煉瓦で、中に空洞が2本通っている。この空洞に6kgレールを入れ、モルタルを充填して横の結着力を強からしめたらしく、その一部が割れて顔を覗かせていた。なるほどこうやって使うのか。そういやこれを空洞煉瓦というのだろうか?軽量煉瓦とどう違う?

軽量煉瓦・耐震煉瓦だったとしたら明治39年から試作を始めている。舗装煉瓦の製造は大正10年以降。T12には舗装煉瓦の製造設備を拡充したと『大阪窯業五十年史』にあるのでその頃かも知れない。しかしこの舗装煉瓦にはディンプルも年号も入っていない。試作品なのかも知れぬ(ということは年号入りようも古い?)。なお煉瓦壁に使われている赤煉瓦はどれも機械整形で刻印がなかった。これこそ大阪窯業の機械整形煉瓦なのだろう。またその一部にスクラッチ入の化粧煉瓦が混じっていた。これも年代特定に使えるかしらん。

舗装煉瓦は非常に厚みがあり、直方体というよりも四角柱を寸切りにしたよう。敷き詰めて使うものだからそのほうが理に適っている。持った時のずっしり感もずいぶん違う。いかにも密度が高くて摩耗しそうにない質感だ。

で、あったらいいなぁと思っていた狙い通りのものが落ちていた。しかし解釈に苦しむブツではある。耐酸煉瓦の製造開始も明治39年。その年12月に貝塚煉瓦の合併が決まり、翌年実施。

2016-06-08 この日を編集

[料理] ペペロンチーノ→おにぎり

久しぶりにペペロンチーノを作ってみてそこそこ美味かったものだから調子に乗って3日連続ペペロンチーノを作っては食い作っては食いしている。100えんローソンでニンニク3個100円ごめんね税込み108円だったりするのがいけない。同じ場でベーコンが手に入ったりするのがいけない。今日などは舞茸まで購って入れてしまった。旨くない訳がないだろう。

値段を気にせず好きなだけニンニクを使えるというのは考えてみれば贅沢なことだ。それこそ米粒一個の勢いで大事に大事に使っていた過去が遠い昔のように思われる。もっとこうニンニクを使う料理を開発しておけば良かったなあ。そしたら今の食生活はもっと豊かになっていたんじゃなかろうか。もっと料理好きになってたんじゃないか。そう思うことがあるが今更という気のほうが勝るのでとやかくは言わない。

3日目となるペペロンチーノを食べてからうたた寝し、起きたら微妙に腹が減っていて、(急に|何故か)おにぎりが食べたくなり、米炊いておにぎりにして食っている午前零時である。わざわざ握っておいて箸で食うのが自分でも可笑しいが一切の瑕疵無く旨いと言える塩加減および具材であったのでどうでもいい。ついでに緑茶も旨い。

自分がなすことにいちいち理由とか合理性とか求めるようなA型じゃないからな。そんな窮屈な血は要らない。こっちから願い下げだ。

おにぎりが旨いのは手の脂がついているからだと信じて疑わない。ついでに摂取している雑菌も風味に関与しているのではないかと思う。あ、ひょっとしたら手で握ったおにぎりを食さなくなったことがアレルギー体質の増加と関係があるのかも知れないな。そういうところから不衛生物質とか雑菌とかを摂取しなくなった結果少量異物に過剰反応するよう成長してしまうと。花粉症とか食物アレルギーとかは世の中がキレイになりすぎたからだと個人的には思っている。小バエの落ち込んだコーヒーとかハエの歩いたおにぎりとか3秒ルールの焼き肉片とか飲み食いして吝かでない体質は世の流行病とも無縁でいられて有り難い。

[独言] キーボード問題

結局東プレのリアルフォースを買ってしまい、というようなこともなく、予備に確保しておいたG4 Graphiteのキーボード980えんがあったことをおもいだし仕事用にはそれをあてがって充足している。なるほどWindowsに使うとA横Ctrlになるわけだね。慣れればこちらのほうがZXCVやりやすくていいのだけれどもCtrlとShiftを交互に使うような操作がまだぎこちない。それ以外97%は満足。あ、あとCapsLockで日本語英語の切り替えはいまいちだなあ。スペースでやるようにしようか。

仕事用のDELLキーボード200えんは我が家に戻ってきて今それを打っている。充分にシリコングリスを馴染ませてあるからストレスなく打鍵できて心地よい。ただしこのキーボードでげんこうをかくことはほとんどないはずで変更したことが良くも悪くも影響を及ぼすようなことはないと思われる。

G4キーボードに慣れたらDELLメンブレンでも重く感じるのな。指の筋肉が退化してるんじゃね。

2019-06-08 この日を編集

[煉瓦] 煉瓦を割る・第2回

もう少し粘土の流れがわかるものがほしい、と思い、2個めの煉瓦割に挑戦した。採取し清掃したものの刻印が不鮮明でサンプル資料にならなかった煉瓦の中に、角が大きく欠けて斑が見えているものがあったので、これを割ってみたのだ。

若干無駄に欠いてしまったところもあるがおおむね希望通りのカットを施すことに成功。そうして希望通りの斑が確認できた。写真を撮ろうとしたのだが室内灯ではうまくいかず。後日また掲げる。

この煉瓦は表裏に刻印がある。そうして粘土のながれは前回堺煉瓦とは逆になっているのが興味深い。きれいに整えられた「表」の側に斑の層ができていて、裏から表に向けて粘土を打ち込んだように見えるのだ。これは「裏から打ち込んだ」というべきものではなくて、型枠に打ち込んだあと裏返し、裏面も撫でて整形した---それが最終状態としての表になったと考えるべきだと思われる。堺煉瓦は打ち込んだ時の表を表として仕上げてある。そうしてその面に刻印が打たれている。今回割った煉瓦には表裏に刻印があり、だとすると「型枠に詰める」→「コビキで切り、撫でる」→打刻→「ひっくり返す」→「裏面を撫でて整える」→打刻、というシーケンスと考えられる。堺煉瓦は「型枠に詰める」→「コビキで切り、撫でる」→打刻、で終わっているのではないか(その後取り板に取って一次乾燥へ)。

どちらの煉瓦にも裏面の筋があることも興味深い。粘土を打ち込んだ方向とは無関係に、手抜きシーケンスの最終状態の裏面に入っているのは両者共通するわけで、だとすれば手抜きシーケンスより以降のどこかで入ったと考えるのが素直だろうと思う。

2023-06-08 この日を編集

[独言]問い合わせ結果

JR東海は鉄道構造物の竣工年を教えてくれない。なので問合せても面倒をかけるだけ。同じようなことをしようという奇特者がいないとも限らないのでここに記しておく。

_ yokkiren [おつかれさまでした。 いまこのコメントを書こうとして「お名前」欄に予め入っていた「nagajis」の文字。ちょっとしんみりしましたな。 廃道兄弟の進撃は、ここから始まるのであ〜〜る!!]

_ multi [お疲れさんでした。 なんかとてもお二人が楽しそうで、その姿を傍らから見ていてちょっと羨ましかったデス。]